この記事では福井県内の墓地や三昧(さんまい)という火葬場・土葬地などの現地写真を掲載し、また今はなくなってしまったサンマイの場所もグーグルマップを元に載せていきます。

【※注意】

今回の記事には、がっつりと火葬場や火葬炉、土葬地、墓地などの写真が出てきます。

心霊・ホラー・オカルト要素は皆無ですが、苦手な方はブラウザバック推奨です。

ちなみにこの記事を書いている私もホラーは大の苦手なのでご安心ください。

※新しいサンマイを撮影次第追加随時更新していきます。

今回は【福井県の葬送シリーズ】第四回目最後です。

一回目

葬礼(儀式や道具)・墓制・火葬土葬用語集【福井県の葬送Ⅰ】

https://kofukuroman.com/sousou1-yougo/

二回目

越前若狭の葬礼儀式(伝承~野辺送りなど)【福井県の葬送Ⅱ】

https://kofukuroman.com/sousou2-sourei/

三回目

墓制と県内の火葬土葬方法とその違い【福井県の葬送Ⅲ】

https://kofukuroman.com/sousou3-kasoudosou/

福井県内の火葬場稼働箇所

直近数年間の火葬場稼働箇所。(情報:福井県健康福祉部医薬食品・衛生課)

順不同

- 池田町葬祭場(池田町)

- 高浜斎苑(高浜町)

- 美浜斎苑(美浜町)

- 今庄斎場(南越前町)

- 鯖江葬祭場(鯖江市)

- 越前市斎場(越前市)

- 大野市営葬祭場(大野市)

- 代官山斎苑(坂井市三国)

- 赤坂聖苑(坂井市丸岡)

- 福井市聖苑(福井市)

- 若狭霊場(小浜市)

- 三方斎場(若狭町)

- 勝山和みの杜(勝山市)

- 敦賀斎苑(敦賀市)

以上14ヶ所。

※おおい町、永平寺町、越前町は現役火葬場なし。

おおい町は若狭霊場、高浜斎苑を使用。(参考:書籍『ノヤキの伝承と変遷』)

永平寺町は福井市、勝山市、坂井市の火葬場を使用。(情報:永平寺町住民税務課)

越前町(朝日町、宮崎村、織田町、越前町)は鯖江葬斎場を使用。(参考:『鯖江市史』『鯖江今昔』)

なお、市町村内に公営火葬場があっても、町外の公営火葬場を使用する場合もある。

(例:南条郡南越前町西大道は今庄斎場ではなく、越前市斎場を使う。)

福井県火葬場数

最新(令和3年)の火葬場数・墓地数・納骨堂数

| 火葬場 | 墓地 | 納骨堂 | |

| 福井市 | 339 | 689 | 124 |

| 敦賀市 | 25 | 153 | 5 |

| 小浜市 | 1 | 144 | 5 |

| 大野市 | 77 | 112 | – |

| 勝山市 | 74 | 74 | 4 |

| 鯖江市 | 1 | 21 | 2 |

| あわら市 | 51 | 78 | 1 |

| 越前市 | 102 | 227 | 2 |

| 坂井市 | 121 | 167 | 15 |

| 吉田郡 | 44 | 86 | 14 |

| 今立郡 | 2 | 1 | 1 |

| 南条郡 | 1 | 99 | – |

| 丹生郡 | – | 7 | – |

| 三方郡 | 1 | 27 | – |

| 大飯郡 | 3 | 181 | – |

| 三方上中郡 | 23 | 104 | 2 |

| 合計 | 865 | 2,170 | 171 |

令和元年、2年の合計数

| 火葬場 | 墓地 | 納骨堂 | |

| 令和元年 | 188 | 2,162 | 47 |

| 令和2年 | 865 | 2,166 | 170 |

※令和元年度の墓地、火葬場、納骨堂について福井市(中核市)、美浜町、高浜町(県所管分)の施設数のみ記載のため少ない。

火葬場数の統計変動について

県内各市町村の『福井県統計年鑑』に登録されている火葬場数は以下のサイトから見ることができる。小規模火葬場も併せて統計されている。

エクセルダウンロードか、デジタルアーカイブでの確認になる。

福井県統計年鑑(この中の「23 保健・衛生」)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/nenkan.html

昭和~平成はこちらから(福井県統計年鑑(福井県統計書))

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/toukeinenkan.html

※補足

火葬場数を見ていただくとわかりますが、各市町村火葬場数について、年が古い方が少なくて、近い方が多いという項目がいくつかある。

例↓

| 平成23年 | 平成26年 | 平成28年 | 令和4年 | |

| 敦賀 | 1件 | 28件 | 25件 | 25件 |

| 越前市 | 82件 | 102件 | 102件 | 102件 |

| 三方上中郡 | 17件 | 16件 | 23件 | 23件 |

普通であれば小規模火葬場の数は減っていて、増えることはないはず。

これについて県に問い合わせたところ以下の内容の回答が得られた。

- 統計調査課が県ホームページで公開している福井県統計年鑑のうち、火葬場のデータについては、例年、国へ報告している衛生行政報告例のデータを元に作成している。

- 平成24年度以降、墓地埋葬法に基づく火葬場の許可事務は市町(一部の町を除く)に事務移譲されており、衛生行政報告例の国への報告の際は、各市町からの報告に基づき資料を作成している。

- データを確認したところ、平成24年度(H25.3.31現在)から平成25年度(H26.3.31現在)にかけて、一部の市町で、前年度から火葬場数が増えていることを確認。

- 関係市町に改めて確認したところ、県からの事務移譲後に調査等を行い、台帳を整理し統計データとして追加したとお聞きしています。

結論、平成24年以降から統計調査の管轄が県から市町へ移譲したためにより細かく調査統計され火葬場数が増えたところがあるということだった。

以下、火葬場土葬地写真。

火葬場

市町村コード順

福井市

福井市聖苑

平成11年から使われている。火葬炉は十基。近代の火葬炉。

親族が亡くなったのでここを使った。その様子を下記にまとめてある。

市営火葬場跡

現在の福井市聖苑の前身、昭和14年4月18日から平成11年まで足羽郡社村大字小山谷第二十九号七ツ尾一ノ一にあった市営火葬場。出典画像は「ふくいめぐり写真アルバム」に掲載されている昭和29年の写真である。ちなみにこの前身は「小山谷荼毘所」といい、また別の所にあった。寺院風の建物に長い煙突が見える。火葬場前のロータリーは現在でも残っており見ることができる。

小山谷火葬場

足羽山福井市営火葬場の前身。今の火葬場の2代前。遺構が色濃く残っている。火葬炉らしき物が残る。その他建物の遺構や灯籠、壺などもある。

詳しくは個別記事で記載している。

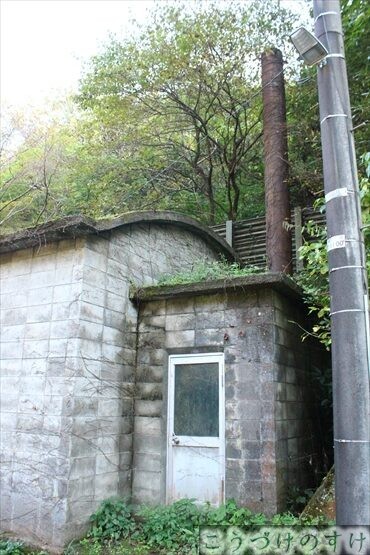

中新田町

福井県の一大ショッピングモールエルパの目と鼻の先にある葬送空間。多くの人が集まるショッピングモールと火葬場と墓地が一体となったサンマイは、まるで生死の対比のようにも見える。

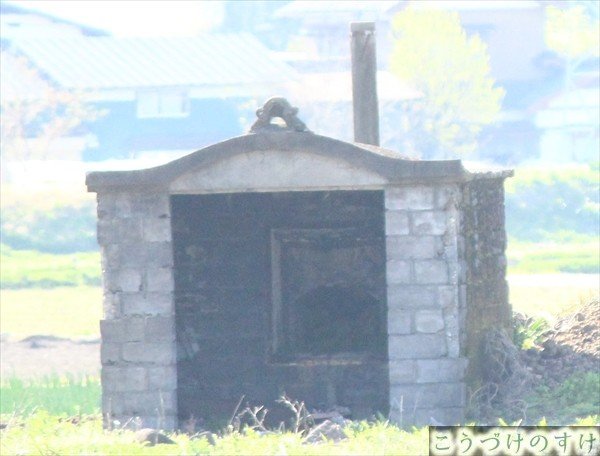

火葬場の形状は福井坂井平野によくある陸屋根箱型の火葬場。コンクリートブロック。煙突あり。扉はステンレスか。入口は北向き。

大和田町

近年になって新しく改装されたのか、または皮を増設したのか。火葬炉を囲んでいると思われる木の壁が新しく見える。形状も福井坂井平野ではあまり見かけないような形状で、新し目に見える。扉もステンレスで新しいか。昔は菩提樹があった。

形状は瓦の切妻屋根に木の壁、ステンレスと思われる扉。煙突は後ろに下から出ている。入口は北向き。

ちなみに、堂島町の火葬場とは150mほどしか離れていなく、一つのフレームに2つの形状の違う火葬場がおさまる。向こうにはエルパが見える。

堂島町

目新しい大和田町の火葬場から150mほど離れたところに、古めかしいコンクリートブロックの火葬場がある。煙突にも若干のデザイン性が見える。平野部でよく見かける形の火葬場である。

形状は陸屋根のコンクリートブロック。煙突あり。入口は南向き。

荒木別所町

高速道路の際にサンマイがあり火葬場がある。

不思議なことに火葬場正面には火葬炉への入口とその横にもう一つ扉がある。そちらの方はどうも外から見えるようだったのでのぞいて撮らせていただいた。椅子と机、箒などが置いてある。物置なのだろうか。しかし私が思うに物置という側面以外にも、オンボウの待機所だったのではないかとも思う。そうでもないと物置に窓を付けるのはおかしい。オンボウ(火葬の世話係)がここで休憩や食事などをしていたのではないだろうか。よく見ると、外面はコンクリートに対し、中はコンクリートブロックだ。後で付け加えた空間なのだろうか。

形状は陸屋根コンクリート。煙突あり。煙突は比較的長め。扉は鉄。入口は北向き。

東郷中島町

煙突の形状が少し趣のある火葬場。少し新しめなのは整備されたからか。壁はコンクリートブロックだが、コンクリートブロックは基本陸屋根が多い。しかしここは切妻屋根である。よく見ると基礎はコンクリートブロックだが屋根付近はコンクリートである。扉も近代のサッシ付の扉になっている。側面の窓は曇りガラスになっており中は見えない。煙突の基礎がレンガなのはなかなか面白い。耐熱性を考えたのか。

形状は切妻屋根に基本コンクリートブロック、一部コンクリート。煙突あり。入口は北向き。

上東郷

上東郷墓地と石碑に書かれたサンマイ。よくあるコンクリートブロックの建物ではなく、屋根は木製で瓦屋根である。事例はいくつかあるものの珍しくはある。入り口に戸があり。田畑が周りに広がる。窓は型ガラスで中はほぼ見えない。時々中から音が聞こえてくるが、隙間風でも入っているのだろうか。煙突あり。入り口は北向き。

この上東郷の火葬場については郷土史に記述がある。

上東郷火葬場

平成5年に火葬場の再建と墓地の整備を行った。

昭和54年墓地整備に伴い火葬場の進入路を南側から墓石の移動の協力をえて北からになった。

このとき禅宗の灰塚の敷地を造成した。

引用:『我がふるさと 上東郷区誌』

結構最近火葬場を再建したらしい。そしてもとは南側が火葬場の入り口だったようだ。禅宗の家もあるということなのだろう。禅宗は灰塚が別にあるというのも興味深い。

美山宇坂大谷町1

美山宇坂大谷町の谷にある火葬場①。集落の一番奥にある。美山宇坂大谷町の火葬場は3つある。そのうちの一番上の火葬場。また、この辺りでは一番標高が高い位置にある。集落からもそれなりに離れている。山の斜面にあるというような感じで、火葬場が背後の墓地の高台に埋まっているというような位置関係である。

火葬場はコンクリートブロック製。扉はない。炉が丸見えの状態である。寝棺。火葬炉も頑丈なコンクリート製。排気用の煙突へ繋がる部分はレンガを建てに積んだような装飾になっている。煙突は中の方から上へ繋がっているようだ。火葬炉の収骨部分はなぜか二つ穴がある。一つは火の調整の穴か。炉はかなり高い。段になっているのは棺を置くために登るのか。蓋が開いている。かなりオープンな火葬場である。蝙蝠の糞が落ちているので寝床になっているのかもしれない。入口は西向き。

美山宇坂大谷町2

美山宇坂大谷町の谷にある火葬場②。同じ大字だがここは下の方の村で、一番下にある火葬場である。それでもまだまだ標高は高い。火葬場からは谷を眺望できる。

こちらはコンクリートブロック製。同じ集落の火葬場だが若干の形の違いがある。煙突の排気部分が違うのだ。先ほどの一番奥の煙突は室内から直接上に延びていたが、ここのものは火葬炉から横に排気口があり、火葬場の後ろから煙突が伸びているのだ。ちなみに先ほどの火葬場は後ろが土に埋まっていたのでこの形にはできない。また煙突は鉄製である。相変わらず扉はない。蓋も開いている。収骨の穴にも蓋がついている。なにやら凝った装飾がされている鋳物のようだ。壁には野辺送りで使う用の棺を置く輿が良好な状態で保存されていた。まるで今も使っているかのような状態だ。火葬炉はてっきりコンクリート一色かと思っていたが、内部をみるに中はレンガのようである。レンガの方が耐熱性に優れているため当然といえば当然か。ここも蝙蝠の糞があった。入口は東向き。

集落のご老人に話を聞くと平成まで使っていたという。はっきりとは覚えていないようだったが、10~20年前まで使っていたらしい。今は福井市の火葬場を使う。その方曰く、「町の火葬場は金はかかるが楽だ。この火葬場は大変。」ということだった。民俗視点や風習の視点からは勝手に残ってほしい集落の火葬だと思っていたが、高齢化が進む集落で公営火葬場に任せるというのは、ある意味合理的な方法なのだろう。

美山小和清水町

JR越美北線の小和清水駅からほど近く、足羽川沿いにサンマイがある。

かなり大きな火葬場。コンクリートブロック製。煙突もコンクリート製。入口は西向き。後ろから出ている。寝棺。建物内はかなりスペースがある。炉の造りは宇坂大谷町の火葬場とほぼ同じで、収骨部分の蓋の鋳物装飾も同じである。そして相変わらず扉は無く蓋も開いている。火葬場の向かって左にあるものがかつて使っていた残骨入れと花などの焼却炉である。火葬場内がちょうどよい物置になっているのか、花を入れる段ボールが置かれている。

ここでちょうど墓参りをしに来た地元のご老人3人に話を聞くことができた。3人とも非常に快くお話をしてくださった。

この火葬場が最後に使われた年は、その方々の知る限りでは平成22年。話を聞いた方一人の旦那さんの火葬した年。

昔は木造の火葬場だったといい、今ある位置ではなく、墓のある場所辺りにあったという。さらにその前は山の上にあったという。

火葬場横の壁にあるのは昔野辺送りで使っていた輿で、輿に棺を載せ、棺に一番近い進行方向に次男、棺の後ろに長男という配置だった。(これについては「越前若狭の葬礼儀式(伝承~野辺送りなど)【福井県の葬送Ⅱ】 野辺送り」で紹介した。)輿が使わないのにまだあるのは皆処分するのが嫌なのだろう、とおっしゃっていた。

火葬場前に重ねてある長椅子は、火葬場前での葬儀の際に、火葬場前に並べて使った。火葬は相続人が火を付けて始まり、その人は帰る。他親族が火の番をする。長椅子はその火の番の人が休むためにも使われていた。

自分がここで焼かれるのはいやだ。といっていた。

ここでの火葬は大変だし迷惑がかかる。それに今は誰もこの火葬場の使い方など分からないだろう。ということだった。

火葬場が福井市に移行した境はいつなのだろうか。美山町が福井市に合併されたのは2006年(平成18年)である。村の人の記憶では最後の火葬は平成22年。合併されてから4年後に移行していた。合併してからはしばらくは集落火葬場を使っていたということである。

さて、お話を聞いた方々は火葬場を忌み嫌っているというような感じは全くなかった。写真にもある通り、花置きにも使っており、普通に中に入って花を置いていた。こちらが質問しても嫌な顔一つせず答えてくれた。暮らしの中にある当たり前の存在なのかもしれない。

使われなくなり、いずれ壊される時が来るであろう火葬場。しかしその方たちにとってはつい最近まで使っていた場所。そんな場所と話を記録に残せることは非常に意味のあることだと、ここで改めて感じることができた。

布施田斎場

現在は解体された。この辺りではかなり大きな火葬場だったようだ。やたらと細くて長い煙突があった。入口は北東向き。

重立町

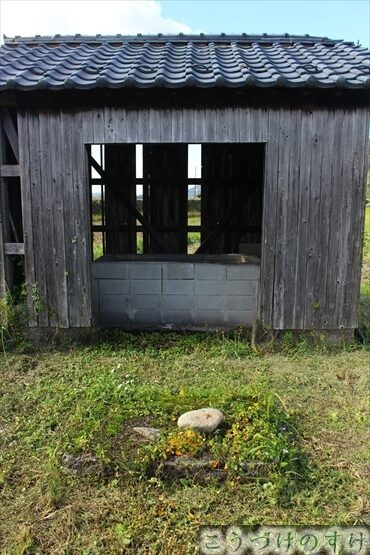

福井市でありながら永平寺集落火葬場を思わせる。むき出しの火葬炉に、木で組んである屋根。横には輿がかかっている。火葬炉は長石を組んでいる。大きさ的には寝棺は入りそうにない。座棺用だろうか。よく見ると石材は笏谷石ではないだろうか。笏谷石は福井市足羽山で採られる石で、福井のみならず様々な石の建造物にも使われている。青味がかっているのが特徴。ここも青味がかっている。表面もそんな感じだ。焼けているからか少し判別しがたい。少なくとも火葬炉前にある謎の石造は笏谷石である。火葬場での炉で使われているとすれば初めて見る。炉の下は空洞があり収骨できるようになっている。屋根は瓦。屋根裏に巨大にスズメバチの巣があったので注意。火葬場周辺に小さな墓石があるので踏んだり蹴飛ばさないように注意。火葬場は北向き。

免鳥町

越前海岸の鷹巣浜の砂丘にサンマイがあり、ここに火葬場がある。集落側から見れば奥に海が見える葬送空間となる。死んだ人間の魂はどこに行くかというのは様々言われるが、「西へ行く」とか「海の向こうへ行く」とかいう話もある。ここはまさに「送る」空間になっているのだろう。窓は曇りガラスで中の様子は確認できない。正面は引き違い扉になっているが、元々この戸なのだろうか。それとも元は扉か扉自体がなかったのだろうか。

コンクリートブロック製、陸屋根、サッシの引き違い戸、煙突あり、煙突はコンクリートに鉄の笠が付けられる、正面は北向き。

和布町

鷹巣小学校の西側崖にサンマイがある。ここもまた丘になっており、向こう側に海が見える。蓮台に位置するであろう四角の台がある。サンマイへの道は細く、東側から行くと墓が両脇に並ぶ道を進む。小学校など立ってはいるが、昔はこの一帯が葬送の地だった可能性がある。ちょうど草刈りに来た方がいらしたのでお話を聞いた。

少なくとも平成の初めころまでは使っていた。ただし、現役のときでもここの火葬場を使う人もいれば、福井の市の火葬場を使う人もいて、人による感じだった。今はみんな福井市の火葬場へ行く。火葬をやってくれる人もいるしその方が助かる。今はここで焼ける人はいなくなった。

やはり集落火葬場の火葬は、私が想像するよりも大変だったようだ。

コンクリートブロック製、陸屋根、木の両スライド戸、煙突あり、煙突は鉄製、正面は北向き。

糸崎町

海の見える高台集落。その小丘に葬る場所。天に上り、海を越えて、西へ向かう。そんな光景である。

ここは「仏舞」で有名な糸崎。

美しいサンマイ風景を見ることができる名所ともいえよう。正面には四角のコンクリートの台。正面の扉は。新しめの両スライドドア。そして古めかしいコンクリートブロックの印象的な三昧。しかし窓は透明で中の様子を見ることができる。右壁に輿がかけられている。火葬炉は寝棺であるようだ。鉄製のふたが備えられており、火葬炉からレンガ製の煙突が出て、火葬場外まで飛び出て排気する形になっている。定礎は昭和58年12月と書かれており、かなり新しい施設のようだ。最近まで使っていたような。そんな見た目である。

コンクリートブロック製、陸屋根、サッシ両スライド扉、煙突はレンガ、正面は北東。

松蔭町

糸崎より下った海岸沿いにある集落。サンマイは岩壁に沿ってある。火葬場はその一番奥。正面には上と同じく大きめの四角いコンクリートの台。ただし糸崎とは違い、扉はない。火葬炉の蓋もない。まどもすべて開放的である。煙突もそのまま火葬場の天井に穴をあけているかのような構造となっている。輿がある。いかにも寝棺用らしい輿である。

コンクリートブロック製、陸屋根、煙突は穴、正面は北向き。

ここでサンマイ入口に住むご夫婦に少し話を聞いた。どちらともしっかりされた方だった。

旦那さんの方は「今も使っているんじゃないのか」といっていたが、奥さんの方は「もう何年も使ってない」といっていた。旦那さんにとってはそれほど記憶に新しいということなのだろうか。

長橋町

海の際にサンマイ。波の音が聞こえる。

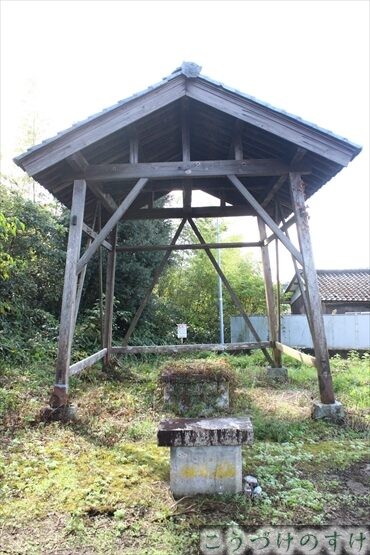

長橋集落から南へ一つ岩場を越えたところ、小学校の手前にサンマイがある。きれいに整地された墓地の一番海側奥に火葬場がある。「長橋火葬場」という標も掲げられている。ステンレスのサッシドアから成る。窓は透明で中を見ることができる。赤レンガによる火葬炉。そして鉄蓋が開いている状態のようだ。手前に謎のワイヤーの巻き取り機がある。蓋を開閉するときに使うのだろうか。鉄蓋はかなり厚めに見える。確かにこれを人の手でやるのは厳しそうだ。煙突は後ろから出ている。レンガから鉄製の煙突に変わる。火葬場の右後ろにもう一つ木の建物がある。昔の火葬場かとも思ったが、中を見るとどうも火葬場ではなく、座敷のようになっていた。火葬時の当番「オンボウ」の待機・休憩所だったのかもしれない。墓地内には「長橋墓地移転記念碑」というのが立っている。碑の後ろに経緯が書かれている。それによると、昭和53年3月の国道305号線の新設工事の際に墓地が移転したとする。火葬場もその時期に建てられたと見て良いだろう。

コンクリートブロック製、陸屋根、ステンレスサッシ戸、煙突はレンガから鉄製、正面は南向き。

海へと送るかのような火葬場である。

北菅生町

長橋のとなり。こちらは山際の方にサンマイがある。火葬場と民家の距離もかなり近い。正面に四角の台がある。その台に手向けられている花はまだ新しい。今もここに花を供えに来る方がいらっしゃるのだろう。ここにも定礎の石板があった。昭和57年11月吉日竣工。六地蔵同年竣工。だと刻まれている。コンクリート製に見えるが、コンクリートブロックを基礎にして塗料で塗ったようにも見える。箱型の火葬場である。

コンクリート製?、陸屋根、サッシ戸、煙突は軸はレンガで鉄の補強がされる、正面は北東向き。

北菅生町と隣接している南菅生町にも火葬場があったが、そこはすでに解体済み。

ちなみにこの北菅生町サンマイで、私は過去一番恐怖でびっくりした。怪奇現象とかそういうのではない。ただその墓地内にあったあるもので、本当に縮みあがってしまった。火葬場の後ろ付近だ。別に何もないが、私は入念に六地蔵さんに手を合わせたのだった。

敦賀

湯山火葬場跡

湯山の火葬場が出来たのは、明治30年ころである『若狭の民俗』

湯山火葬場は昭和18年12月に完成『敦賀市勢要覧資料編』

湯山墓地が開かれたのが明治33年であるため、おそらくこれは一代目と二代目なのだろう。

明治33年の造営に当たっては、『敦賀市史 通史編 下巻』によると、

「明治32年に伝染病院を天筒山麓に建設し、それと同時期に従来の土葬文化だったものを改善して、共同埋火葬場を建設し、近代的な衛生・防疫体制を確立した。」

また、『敦賀市議会史 第1巻』によると、「近代化に乗じて、敦賀の港に国内外が注目し始め人の往来が激しくなる一方、それに合わせて伝染病の感染も激しくなったため、火葬場新設を急いだ」ともしており、敦賀町内での土葬の禁止も提案されるほどだったという。この時は寝棺と座棺が使用可能で、寝棺の方が高かったようだ。

としている。

『福井県市町村勢要覧 昭和36年』には、

市町村営火葬場 1 6基

と書かれているため、昭和の二代目火葬場は6基の火葬炉を有する施設だったようである。

『敦賀市議会史 第1巻』によると、昭和17年に近代神火葬場設営が可決されたが予算が合わずに翌年まで引きずったそうである。

詳しくは個別記事

来迎寺野

敦賀市松島地区にある野墓。現在は茂みの中に墓が点在する古来の墓地。

寛文十二年(1671)まではここは火葬場だったともされる。しかし明治初期には土葬も行われた。所々墓石が傾いているのは土葬の墓地と思われる。火葬場はない。火葬場が湯山に移った後も埋葬の地として葬送の地の歴史が続いた。

ここは刑場でもある。処刑後にここに葬られもした。

詳しくは個別記事で。

和久野(東和久野)

敦賀平野の敦賀市街地から少し外れたところにある田園。その中の黒河川沿いにちょっとした茂みがある。ここが火葬場跡という。今は墓地になっている。火葬場は現存しない。地元に人によると明治時代に湯山火葬場が出来るまでここで火葬していたという。

詳しくは個別記事で見ている。

沓見

かつては土葬だったが、火葬に移行した。写真の広場に大きな火葬場があったという。

いつまで土葬でいつまで火葬場があったか、詳しくはわからないが、沓見の50、60代くらいの方に話を聞くと、その方の旦那さんの親は土葬したということ。昭和40年代には火葬場は無くなったということの2つがわかった。

また、ここのソウレンバ(葬礼場)も特徴的で葬送文化の色をかもし出しているので見所である。

詳しくは個別記事で見ていく。

堂

敦賀の平野に近い場所で本格的な集落火葬場を残す数少ない場所である。堂地区の山の上に在る。

鉄の二重扉で横から入れるタイプのもののようだ。大野の火葬場とも少し似ている。煙突も金属製でコンクリートも見える。比較的近代に作られたもののようだ。

本当に森の中なので入るのが難しい場所ではある。どうやら火葬場は堂物の住家になっていたようで私が来た時に一匹の小動物が飛び出して逃げて行った。

山泉

慶林院さんの裏山の獣捕獲の罠が置いてある場所に、かつて一時的に山泉の火葬場があったという。今ではその名残は一切見られない。おそらく堂のような本格的なものではなかったのであろう。敦賀の土葬規制が行われ、町営火葬場が出来るまでの間か、町営火葬場に持って行くと決まる間に使われていたのかもしれない。

古田刈

現在の古田刈内、27号線古田刈交差点のセブンイレブンの端に石碑が立っている。石碑には慰霊碑と書かれており、その後ろに火葬場の文字がしっかりと刻まれている。そしてその敷地内には由来も書かれておりその土地の歴史もわかるようになっている。かなり充実した場所である。

この火葬場付近にはかつて人を化かす狐が現れていたという。伝説も伝わっている。

この上の記事でさらに火葬場跡の写真も掲載している。

小浜市

若狭霊場(現役公営火葬場)

福井県としては珍しい大型煙突を備えた火葬場。昭和52年(1977)に設置された。小浜市・おおい町(名田庄含め)の火葬を担っている。若狭上中も使用している所があるという。料金表も公開されているが、郷土史の物は昭和の料金表なのでここでは省かせていただく。小浜市民が一番安く、次いで大飯町民、大飯町以外の市外民の順に料金が高くなっていく。12歳以上、3歳以上12歳未満、3歳未満、死産児、胎盤等によっても料金が変わる。1号炉から3号炉の火葬炉があり、左に納骨堂、正面に駐車場。待合室は無し。納骨堂には収骨後に遺骨を納める。その遺骨は年に2回入札で決まった業者が回収。火葬炉は重油を用いる台車式。通常600度で80~90分で火葬、冷却をあわせると120分で完了。1日に最大6体火葬可能。

【火葬の流れの事例】

霊柩車到着→葬儀社親類親戚が棺を運び台車に載せる→手前に簡素な焼香台・お膳・お花を並べる→僧侶が読経し参列者は焼香→焼香が終わり火葬場職員が棺を炉に納める→子供や死者と関係の深いものが誘導に従い火葬炉裏から点火(点火はチラシを丸めた筒に火を付け喪主から順番にガスを出した炉内に入れる)→職員から火葬時間の案内→2,3時間ほどで火葬場へ戻り収骨。

遺骨は職員によって人型に整えられていることが多い。収骨は死者との関係の深い数名が竹と木の箸で順に渡しを行い骨壺に入れる。拾わなかった骨とお膳は職員が納骨堂に入れる。

参考:『ノヤキの伝承と変遷』

他写真が何点か『ノヤキの伝承と変遷』の本に載っている。その中に火葬場裏に積まれた膳の陶器が廃棄されている写真、火葬炉裏、炉前写真もある。

↑は少しお高いので、図書館にあれば図書館で見た方が良い。

訪問時、作業員の方がいたのであまり写真は取れなかったが、この形の火葬場は貴重なのでぜひとも詳しく見ておきたい。というわけで詳しく見ている方がいらっしゃるのでこちらを参考にしていただきたい。

※ユーチューブの動画。

大野市

大野市営葬斎場

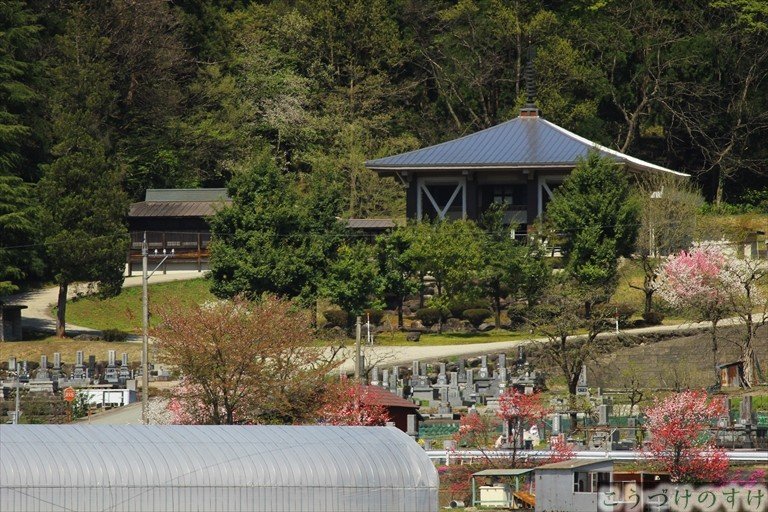

牛ケ原にある大野市営葬斎場。まるで寺院のようなたたずまいである。火葬場は本堂のような形の建物の後ろにあるようである。左の建物は木造でいかにも昔ながらの様子がうかがえる。郷土史を見てもこの創立が分からなかった。ただしかつて明治時代には大野市街の火葬場は下庄中荒井12字小林にあったらしい。開発でもとの地形は消えているが、大野ケーブルテレビの裏辺りではないかと思われる。

蕨生

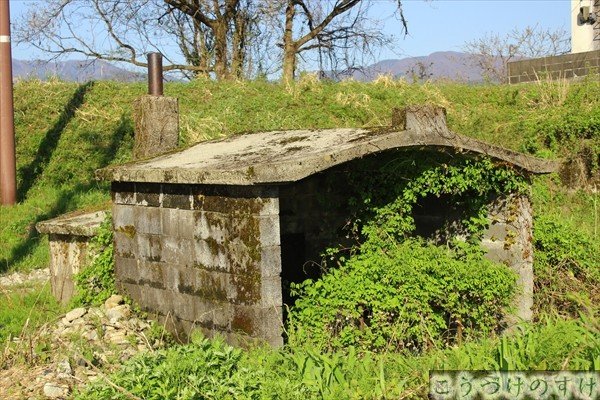

道の駅越前おおの荒島の郷に隣接するサンマイにある火葬場。昔は田園の中に独立していた。よくサンマイを取り込まんばかりに道の駅を作ったものだと思う。仕切りがしてあるので道の駅に来た人には見えないし、おそらく知られることもない。火葬場裏には穴が開いている。排気穴だろうか。今の火葬場のように火の調整をする穴だろうか。扉の下にも穴がある。収骨穴か。

形状は陸屋根、コンクリートブロック。煙突無し(後ろの穴か?)。扉は鉄。入口は北向き。

中丁

中丁の真乗寺敷地内裏山の林にある。コンクリートブロック製。入口は北向き。火葬炉は一つ段違いの後ろの炉にあるようだ。煙突はレンガから鉄が伸びている形。大野の一般的な火葬場の形である。

最初真乗寺内にある建物が火葬場かとも思ったが、ブドウの何かの建物だった。

猪島

広大な大野盆地と残雪の越前甲を背景に、田園にぽつんと火葬場が立っている。大野の火葬場は風景に映えるので何枚も撮ってしまう。

これまた寺院的な様相。唐破風屋根にちゃんと装飾まで付いている。コンクリートブロック製にコンクリートの煙突。一段後ろに下がった火葬炉。入口は東向き。望遠で撮ったが、どうやら火葬炉の扉が開いていたようで、火葬炉がどのような形状なのか確認できた。どうやら、横から押し入れるタイプの火葬炉のようで、四角型に上の辺だけ丸みを帯びてスペースを取ったような形らしい。これは【福井県の葬送シリーズⅡ】[棺について]でみた、真名川流域の棺の特徴である「二つ屋根切妻造」の棺が入るようにするためか。

後で気づいたが、意図せず大野城をバックに撮っていた。越前甲にしても、なかなか映える火葬場である。

森政領家

真名川流域。工業地域となっており、工場やリサイクルセンターが軒を連ねるところに火葬場がある。

火葬場の形状は先ほどなどと変わらずコンクリートブロックに唐破風屋根、一段下がって火葬炉の形状だ。入口は南西向き。かつてはこの火葬場に引っ付くようにして木が立っており、まさに菩提樹の役割を果たしていたのだろう。向こうに見える墓地には自然石の墓石もあった。大野では土葬も一部あったということで、自然石を見ると土葬墓なのでは?と勘ぐってしまう。菩提樹と自然石の墓石はストリートビューで見ることができる。火葬炉の後ろ部分の壁面に赤っぽい塗装の跡のようなものが見える。昔は赤か茶色に塗装されたものだったのかもしれない。

井ノ口

井ノ口の部落外れにあるサンマイ。他の大野市の火葬場とは少し形状が違う。

コンクリートブロック製だが白色に塗装され、扉ステンレスのがついており炉の扉は見えない。屋根は唐破風ではなく陸屋根。一段下がった火葬炉は同じだが、煙突がやたら大きい。煙突の下部分には穴があり、火の調整でもしたのだろうか。大野の火葬炉の収骨は前部分のはずだが、これだけ形状が違うと収骨穴の可能性もなくはないか。なかなか存在感のある火葬場である。入口は西向き。

勝原

集落から離れた田園に墓地と共に火葬場があるサンマイ。コンクリートの大きな煙突を備えている。切妻屋根。コンクリートブロック製。屋根部分はトタン。入口は南西向き。サンマイには菩提樹もある。

新河原火葬場跡

火葬場はないが、火葬場があったことを伝えている場所がある。地蔵菩薩の石仏に一期一会と書かれており、その下に碑文がある。それによると、明治から昭和まで森目新河原の火葬場だったといい、市営火葬場が出来て利用がなくなり撤去したという。其の時に供養のために地蔵尊を建てたのだそうだ。その年月日が「昭和五十八年八月」となっている。

これを見るまで何か史跡の跡かとも思った。何も知らずにはいると火葬場跡だった、なんてこともあるかもしれない。

六呂師

火葬場は既になくなっていた。あの大岩の上がサンマイで、一番上に火葬場があったのだ。ここの火葬場はぜひ見ておきたかったので非常に残念だった。集落の方に話を聞いた。

2022年の秋に火葬場を取り壊した。最後に使ったのは40年ほど前だった。平成に入っては使っていない。

とのことだった。取材が2023年6月だったので、やはり火葬場はあるうちに見に行く物だと改めて実感した。グーグルストリートビューにはその様子がうかがえる。

標高の高い六呂師に、経ヶ岳の山体崩壊によって生まれた大岩の上に作られたサンマイ。天空の城がある大野にふさわしい、天空の火葬場ともいうべきものだったのだろう。

ユーチューブにて現存時代の様子を紹介されている。ぜひ見ていただきたい。やはり美しい場所だったようだ。

『さいば萌 【越前大野】天空の火葬場ロクロシほか』(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=BhgRiuitLyI

大野市営葬斎場(和泉村)

現在はない。市営火葬場だったようだが、ここ最近は使われていなかったようだ。

ちなみに、私がまだ火葬場にはまる前、2019年にこの地に迷い込んだことがある。その時は火葬場に迷い込んだ恐怖で速攻で引き返したが、今思えばもったいないことをした。なので、少なくとも2019年までは現存していた。

勝山市

平泉寺火葬場

かつては大きな火葬場があった。

大正五年二月十六日に火葬場新設の許可が下り新設。構造は西洋式、外観は濱住石を使用し、焼却炉は鉄製車輪付きの軌条によって出入りされる。平泉寺墓地という古くからの遺跡に存在していた。

下記の動画にて現存していた時代を紹介されている。

『さいば萌 【白山神社】平泉寺區火葬場』(YouTube)

https://youtu.be/1Kni8gyRcVI

北郷町坂東島

現在はない。天女の壁画があったという。福井県の火葬場での壁画とはあまり聞かない。ぜひとも見てみたかった。

下記の動画で現存時代を紹介されている。

『さいば萌 【散華Ver】勝山市の火葬場【福井県#8】』(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=Kh3WBDasUl4

鯖江市

鯖江葬斎場

昭和四十四年四月三十日完成。

鯖江市、今立町、朝日町、宮崎村の組合で総工費6900万円で昭和四十三年十月に着工。

鯖江、今立、丹生葬祭施設組合という。祭壇の飾りつけ、霊柩車輸送、火葬までを行う。祭壇は四組。一級二級に分けられる。霊柩車はジープ、ライトバンの二車種。

火葬場は無煙無臭、最新式の重油バーナー式。約五十分で火葬して収骨できる。

(『鯖江市史』内の昭和四十四年 広報さばえ より)

というわけで、現在は多少は変わっていそうである。

火葬場を持たない朝日、宮崎の越前町内の火葬も担っていることが書かれている。

『鯖江今昔』には

当組合へは、その後織田町、越前町が加わり、対象地域は六つの市町村となっている。

引用:『鯖江今昔』

と書かれており、織田と海岸側の越前町も鯖江の火葬場を使っていることが分かる。

越前市(武生)

武生市斎場

武生の火葬場は『いづみ : 福井県武生市泉町誌』によると、元々北府にあったという(1917年12月25日に完成)。

斎場と墓地公園

北府にある火葬場が老朽化して使用に耐えず、近代的な斎場を望む市民の声は大きかったが、どの都市でも起こるように、位置の選定に地元の了解が得られず、時日をかけて遂に春日野町に決定した。ここは斎場にふさわしい場所で、工費一億二千万円で昭和四十六年三月に着工、四十七年六月から供用を開始した。火葬炉三基、燃料は灯油を使い再燃焼炉を設置して、火葬時間の短縮をはかり、煤煙、臭気などの防止をはかっている。この斎場は南条町、河野村も使用している。

なお墓地として、斎場に隣接する白崎町の山林約五万八千平方メートルを開き、工費四億円で三千基分の墓地を造成し、四十九年から貸与を始めた。これは武生市霊園(鴨谷霊園)と称している。(中略)なお周辺には五十一年からいこいの森として鳥類の鳴き声を聞きながら、ハイキングを楽しむことができる施設が完成した。

引用:『武生市史 概説篇』

『武生市史 概説篇』には創立当時の武生市営斎場の写真が掲載されている。これをみると長い煙突があったようだ。現在ではこの煙突は無くなっている。しかし外観があまり変わらないので、火葬炉だけを更新したのだろうか。

坂井市

春江町江留中

福井空港近くの田園の中にある火葬場。近くは住宅地が開発されて行っている。こちらも墓地と火葬場が合わさるサンマイ。

火葬場の形状は唐破風の屋根。コンクリート。煙突あり。入口は北向き。

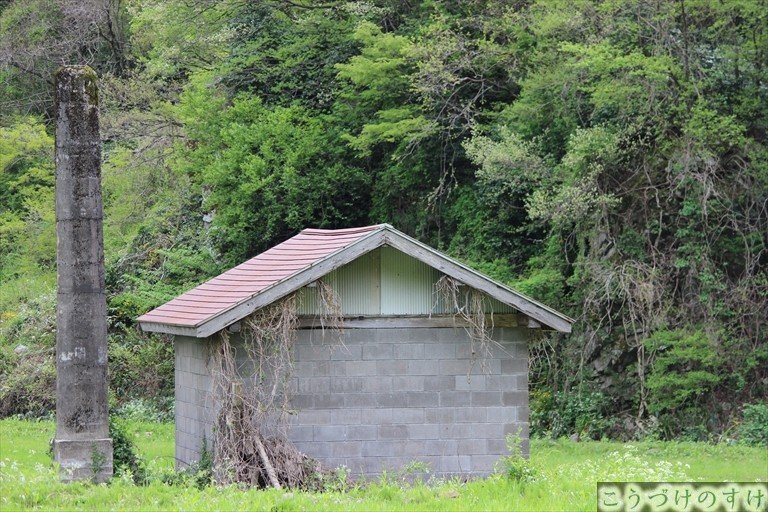

春江町高江

田園の火葬場。菩提樹が残る昔ながらの風景。墓地の整備はされている。昔は菩提樹はサンマイに必ずと言っていいほどあり当たり前の風景だったが今のサンマイにはほとんどなくなってしまった。

形状は唐破風の屋根。煙突無し。コンクリート。入口は北向き。

春江町安沢

高江の北隣接地区。工場に隣接してサンマイがある。

形状は高江と同じく唐破風、煙突無し、コンクリート。入口は北向き。

ちなみに『春江町史』によると、「一字墓地・八字尺保の三畝二十一歩・十三字屋敷・十四字堂之城・八尾八兵衛専属の埋葬地・空三昧」の五三昧があるという。

春江町田端

安沢の東隣接地区。奥に先ほどの安沢の火葬場が見える。一つのフレームに火葬場が二つ写る場所。(サイト掲載の画質の問題で見えにくいが、実際撮影するとわかる。)こちらは隣接ながらも形状が違う。

形状は陸屋根箱型。煙突あり。コンクリートブロック。入口は北向き。

春江町姫王

霊園として整備されている。墓地併設の集落火葬場でありながら、デザイン性に凝った比較的大きな火葬場。これでも使用していないというのだから驚きである。

形状は独自のデザイン。煉瓦とコンクリートなどで形成。煙突あり。扉はスライドドアか?入口は北向き。

坂井町木部新保

田園に火葬場だけが立っている。平野部では墓地と火葬場が併設されているサンマイがほとんどだが、ここは珍しく火葬場が単体で存在している。ちなみに写真では見ずらいが、火葬場扉正面に石仏が立っている。

形状は唐破風の屋根、コンクリート。煙突あり。入口北向き。

丸岡町磯部島

上から見るか、横から見るか。もちろんどっちからも見る。

また何とも変わった形である。赤レンガ製の立派な火葬炉であるが、小屋も屋根もないし、あった形跡もない。その代わり小屋が火葬炉に乗っているかのような謎の構造である。というよりかは火葬炉を露出させないために後で作ったものだろうか。墓石に取り囲まれるようにたたずむその火葬炉は、先祖が故人を見守るようにも見える。

向きは北向き。

ちなみにこの丸岡町磯部島の墓地について、歴史の一部が分かるものが近くの道路わきにある。この地蔵尊である。碑文が書かれている。それによると、昭和41年御土地改良によって道の移転改良の際に元々ここにあった墓地を現在の土地に移した、この地蔵尊はその墓地の一角に位置している場所に供養として建てられた。としている。つまるところ、あの赤煉瓦の火葬炉は昭和41年以降に作られたということになるのか。そんな最近に作られて小屋も屋根もない野焼きの火葬炉になった。ということか。

正面は北向き。

丸岡町熊堂

丸岡町磯部島の西隣の集落。丸岡町磯部島火葬場から300mも離れていない場所にある。これも上からも横からも見える。ストリートビューでは火葬場跡に作られた花壇かと思っていた。しかし実際行ってみると違った。火葬炉だった。しかも福井で見たことがない形だ。地面に窪んだ火葬炉。福井では見かけない。しかも、地面が土ならわかる。地面がコンクリートで整地されているのに、コンクリートの窪んだ野焼き火葬場なのだ。しかも内部にブロックだとかレンガが積まれているわけでもない。緩やかな傾斜を描き窪んでいる。火葬場小屋跡かとも思ったが、それならこの緩やかな傾斜を残す意味もないだろう。間違いなく火葬炉だ。

正面は北向き。

丸岡町宇随

これは福井の火葬場の典型である。

コンクリートブロック、陸屋根、鉄の扉、煙突あり。

周りの墓石に囲まれた火葬場である。角の墓石に注目してほしい。斜めを向いて中心を見ているのだ。すべての墓石が中心に向いている形となっている。これもまた先祖が火葬を見守る形となっているのだろうか。

しかし気になることがいくつかある。一つ、正面右の横に突き出している部分だ。ここには何があるのだろう。物置だろうか。もう一つ、よく見ると縦の長さより横の長さの方が長いように見える。縦でも寝棺の幅はありそうだが、炉は横向きになっていたりするのだろうか。何にしても中が見られない以上想像しかできない。それに中の様子まで集落の人に聞くわけにもいかない。

平成初めころまでは使っていた。

畑仕事をしておられたご老人に聞いた。やはりこのような平野部の火葬場も平成まで稼働していたのだ。

光明が差した。

奥に見えるのが丸岡町宇随サンマイ火葬場、手前は丸岡町羽崎のサンマイである。以前はこちらのサンマイにも火葬場があった。これぞ福井のサンマイ風景というべきものだったのだろう。火葬場が並んで建っている様子を是非見てみたかったものだ。

ストリートビューに当時の様子が載っている。

永平寺町

志比

曹洞宗大本山永平寺に一番近い火葬場。墓地の一番奥にある。間近に来ると煙突は見えないが、離れた場所から見ると煙突を確認できる。建物前には「極楽橋」と書かれた橋が架かっており、あからさまに彼岸と此岸のような感じで分けられている。橋を渡ると左手に石仏が置かれている。建物は前がトタン、後ろが木造になっており、前のトタンの建物は後で付け加えられた感がある。窓は曇りガラスで中を見ることはできない。入口は南向き。

曹洞宗のお膝元なのに火葬なのかと思われるかもしれないが、『福井県史15 民俗』にはこう書かれている。

永平寺町志比は永平寺の直檀であるため、昭和二十七年まで土葬を続け 云々

引用:『福井県史15 民俗』

なのでこの火葬場は昭和二十七年以降の物であるということだ。後ろの木造の火葬場がその年代かも知れない。

下浄法寺

珍しい形状と色の火葬場。扉がなく丸見え。永平寺町にはこれよりも丸見えな火葬場があるが、隠してそうで隠していないこの微妙な感じ。ただし県道側は一応目隠しはしてある。黄土色に塗装されているのも興味深い。中身は一段下がったところに収骨空間がある。

陸屋根のコンクリート。扉無し。煙突あり。入口は北向きになるか(目隠しが南側)。寝棺用。

ちなみに浄法寺村内の火葬場について『浄法寺村誌』記述がある。

五箇区共夫々火葬場は現在より異なった位置にあったが、明治三十年三月三十一日福井県令第二十五号墓地及び埋葬取締細則が公布せられたから、各区に於いて夫々適当なる土地を選び、村会の決議を経て知事に認可を申請し、夫々左(※)の如く認可せられ以降現在に及んでいる。

引用:『浄法寺村誌』

(※)この記事内では下記表に書く

| 所在地 | 認可年月 |

| 浄法寺第二十三字西開田第二十九番ノ内 | 明治三十一年十一月七日 |

| 岩野第三字東村前二十五番 | 明治三十三年七月二十六日 |

| 下浄法寺十三字村下割四番地ノ一 | 明治三十四年九月十七日 |

| 栃原第二十三字四十五番地 | 明治三十二年一月九日 |

| 吉波第二十三字平山十三番ノ五 | 明治三十二年八月五日 |

ただし、『浄法寺村誌』は1941年発刊なので情報が古い。今の建物は当時の物とは違う可能性もある。

当区下浄法寺や他の浄法寺村内の火葬場に関しては、以下の動画が取り上げている。

『さいば萌 【サンマイ】福井県の火葬場群シリーズ〈永平寺町浄法寺地区〉』(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=LOJNBGTAi4Y&t=0s

鳴鹿山鹿(鳴鹿)

鳴鹿山鹿の山際にサンマイがある。永平寺町にはこのようなほぼ野焼きに近いむき出しの火葬場が多く存在する。ここもその一つ。山の麓で少し高台にあるので景色も良い。こうして炉がむき出しになっていると観察する部分が多い。

収骨用の穴を少しのぞいてみると白い破片が多く落ちていた。おそらく骨だろう。天井は黒ずんだトタンが張ってある。火葬の煤がたまっているのか。炉の蓋の上には鉄の棒が2つ置いてある。よく見るとこの棒2つは形状が違う。片方はL字の板の部分が広いので収骨の際に使うものと推測。もう片方は遺体の固定に使うのか、燃料の調整に使うのか、細かい収骨につかうのか。不明。

形状はコンクリートの火葬炉、瓦の切妻屋根で支柱は木。供物台があるが、若干ずれている。おそらく寝棺。正面は北向き。

鳴鹿山鹿(山鹿)

電気柵で仕切られていた。個人的な話だが電気恐怖症なので電気柵とかまたげない人間なのです。

それはいいとして、鳴鹿山鹿の鳴鹿よりも大きく見える。縦長である。形状は次項の高橋のような感じなのかもしれない。正面に扉などは無いと思っていた。ただ気になったのが、この火葬場の後ろ側(こちら側)にシャッターがついていたのだ。ということは永平寺典型の野焼きタイプではなく、ちゃんと仕切られているような小屋タイプなのだろうか。

向きは北向き。

高橋

高橋地籍ではあるものの、実際の所「山」も使っていたのではないかとも思われる。憶測ではあるが、この火葬場の道が山沿いに旧道のような形で残っていた。山集落からの、いわゆる「ソウレンカイドウ」なのではないだろうか。いずれにしても高橋のサンマイではある。永平寺町火葬場の典型。野焼き型。火葬炉の外はコンクリ。中はレンガなのだろう。周りは一応目隠しのためか壁が形成されていた。正面右上の側面に輿がかけられていた。屋根は供物台?の部分まで飛び出している。なので横から見ると妙に長く見える。寝棺用か。向きは北西。

轟

国道416号線から墓地を見ると、その奥の茂み手前に怪しく佇む。

轟「どめき」と読む。形状は高橋と似ている。横には壁がある。ただし火葬場だけ少し上段にあるというのもまた味がある。ちなみに『福井県史15 民俗』でも「轟火葬場」の写真が載っているが、その写真とここは形状が少し違う。改装したわけでもないようだ。轟には2つ火葬場があるのかもしれない。向きは北向き。

大野島

田園に見える小屋。お堂にも見えるが、火葬場である。

田園に浮かぶ島のように。火葬場と数基の石塔が並ぶ。火葬場の周りは草刈りがされていて、きれいに手入れされているのが分かる。一応小屋にはなっているが丸見えである。また、今まで明らかに違う点がある。火葬炉が正面横になっているのだ。今までは縦だった。今の火葬場も縦だ。しかしここは横である。火葬小屋に入る時に少し引っ掛かりそうである。だから扉などがないのかもしれない。火葬炉は外側はコンクリートブロック、内側はレンガ。小屋の壁は木の野地板で張り巡らされているが所々開いている。故意かとも思ったが、釘の跡などを見るに、元々はちゃんと隙間なく張り巡らされていたと思われる。排気は上の屋根との間から。切妻屋根ももちろん横である。

ここで毎回私が書いてきた「向き」の問題だ。小屋の入口は東になる。しかし、もし「頭の向き」だったら?「北枕」になるのかもしれない。

九頭竜川堤防から。向こうには道の駅禅の里がある。ちょうどイベントをやっていた。生の世界と死の世界の対比が素晴らしい。

中島

永平寺町にしては立派な火葬場。今までの野焼き型とは違う。墓地の奥にあるというのも福井によくあるサンマイの形である。そして煙突が大きい。横から突き出ているタイプである。永平寺一ではないだろうか。後ろの窓は中が見えるようだが、小さすぎて見えない。結構高い位置にある。おそらく室内の排気用だろう。

火葬場はコンクリートブロック製、煙突コンクリート製、切妻トタン屋根、入口は南西向き。

ここでお墓参りに来た方がいらしたので話を伺った。そこで下記の点が分かった。

少なくとも平成7年までは使っていた。

今は勝山や福井の火葬場を使っている。

ということだった。

松岡島

松岡島。集落がない。位置関係的には松岡西野中集落の火葬場とも思えるが、火葬場横を流れる川にサンマイへの橋が架かっていたことを踏まえると対岸の集落松岡宮重集落のサンマイであるとも考えられる。もしくは共同だろうか。この火葬場のある谷は旧「吉野村」である。この谷の中心にこのサンマイがある。吉野村の火葬を担ったのだろうか。松岡西野中側のサンマイ入口手前の辻には地蔵が立っていた。野辺送りの際はここに「辻ろうそく」を置いたのだろうか。それにしても川の際に立つ火葬場は貫禄がある。季節は秋。コスモスも咲いている。

火葬場はコンクリート製。煙突あり。唐破風屋根の角ばった形式。火葬場の向きは北。

松岡吉野堺

永平寺町の典型。木の組に屋根付き、丸見えの野焼き状態の火葬場。しかし、この屋根がかなり高い。木もしっかりと組んである。寝棺用だろうか。炉は縦長ではある。供物台?もちゃんと正面にある。この墓地はかなり住宅などのある場所の山際にある。墓地は整備されているようにも見え、仕切りまでしてあるが、こんな質素な火葬場は堂々と立っている。民家から丸見えである。火葬場は北向き。

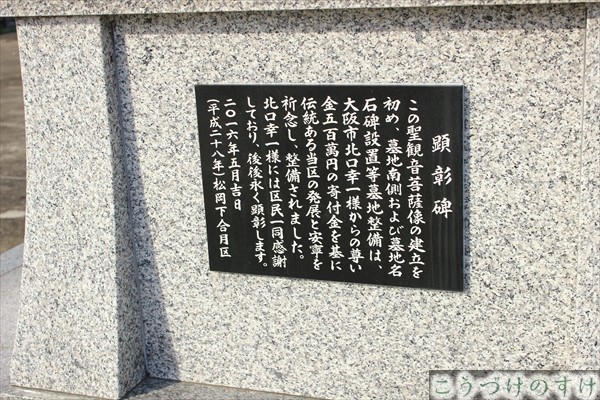

松岡上合月

解体済み。しかし火葬場があったこと、解体の詳細、火葬場の歴史が書かれた石碑が置かれている。かつては真宗と日蓮宗がそれぞれ火葬場をもち、昭和44年に合併しここに出来たという。平成の初めごろまで使われており、平成29年に解体したと書かれている。こうして火葬場の歴史を残してくれているのは非常に価値のある事である。

松岡下合月

解体済み。火葬場の歴史は書かれていないが、平成28年にこの観音像が建てられたというので、大体その辺りに解体されたのだろう。

松岡末政

田畑の島にサンマイがある。若干斜めに向いているようだ。サンマイへの道は一本道(実は裏にもあるが)。なんとも古めかしい印象を与える。

コンクリートブロックの外壁、瓦の切妻屋根、屋根の支柱は木、扉も木、煙突は無く屋根の間から排気。これが古めかしく感じる理由だろう。

今までの火葬場はコンクリートブロックなら完全な室内で木の支柱などなく煙突もついており、扉はステンレスや鉄などだった。ここの火葬場はまるでそれらを組み合わせた手作りのように見える。ある意味でこれが福井の本当の集落火葬場の姿なのかもしれない。

瓦は崩れてきている。扉の木も朽ち、コンクリートブロックも所々欠けている。これではもう長くないかもしれない。隙間から中をのぞいた。火葬炉には鉄板が半分かけられ、半分落ちていた。風下から見たため火葬場内部の風が顔に当たる。なぜだか、その日の風よりも妙に生温かく感じた。

正面はどちらかわからないが、集落側であれば北向き。

松岡兼定島

これこそ今残る火葬場である。

コンクリートブロック、陸屋根、鉄の扉。煙突は無し。おそらく側面上部の穴から排気。

この火葬場の面白いところは立地である。もちろん周辺が後に出来たのであろうが、周辺には高速道路、サンマイ正面の道路は医大と県大を結ぶ二車線の幹線道路。交通量も多い。さらにすぐ近くは県大(福井県立大学)があり、ツーショットも撮れる。多くの人に見られている火葬場である。

入口は北向き。

松岡渡新田

九頭竜川の堤防に隣接してある。サンマイ。しかしぱっと見火葬場は無いように見える。今まで見てきた松岡上合月、松岡下合月、松岡末政、松岡兼定島、そしてこの松岡渡新田はかつて「五領ヶ島村」と呼ばれ、川の中州のような感じであった5つの集落から成る村だった。五領ヶ島村の他は今見てきたとおり火葬場があり、今も残る物もあるが、ここには供養碑や石碑などもない。同じ村内の集落にここだけないというのも納得いかなかったが、やはり実際に足を運んでみるものである。あったのだ。サンマイにある「道」。その行く先。草で良く見えないが、石積みで窪んでいる。3枚目の写真のちょうど草が沈んでいる所だ。まさかの野焼きだった。同じ村でもこんなに形状が違うとは。

正面は北向き。

南越前町

西大道

南条駅近くの西大道にある旧火葬場。

南越前町の火葬場は年々減ってきており貴重な現存する火葬場である。今はないが以前は煙突があった。2014年のグーグルストリートビューで煙突を確認できる。つまり煙突を取り除いてもまだ現存しているということだ。それだけ保存するという地区の意向があるのだろうか。近くで畑をしている2人の方に話を聞くと、2,30年前まで使用していたという。今はもっぱら武生の火葬場を使っているという。南条地区は武生の火葬場を使う。

形状は、コンクリートブロック。切妻屋根。煙突はかつて有り。入口は北向き。

本当に田んぼの中にある。

三昧

死者は宗派によって埋葬したり、火葬したりするが、浄土真宗が多いので火葬が多かった。どの集落にも一箇所以上は火葬場(所謂さんまい)があった。昔は(明治の頃まで)あ人家の近くで火葬も埋葬もしたものである。

例えば、沢崎三昧、笛吹三昧、法華三昧、馬瀬三昧、ご門徒三昧、鯖江三昧、松ノ木三昧、三保三昧、千石谷三昧などと一村に多くの三昧があった。三昧とは墓所にある堂、あるいは墓所のことをいうので、昔は親類縁者や門徒仲間などだけで墓所と一緒に埋・火葬場をもっていたものであろう。

引用:『南条町誌』

南条町一部集落には完備した火葬場もあるが、旧来のままの火(埋)葬場が多いので、昭和四十八年六月から操業を開始した武生市斎場と利用契約を結び、町一円の利用を計り、すでに(※)五十体の火葬実績がある。

引用:『南条町誌』

(※)発刊昭和51年(1976)時点

今庄斎場

1973年町営火葬場完成。

越前町

左右

左右。「ソウ」と読む。鳥糞岩という大絶壁の見える絶景の漁村である。その村の北のトンネル付近がサンマイであり、火葬場は絶壁に張り付くように、サンマイの一番高いところにある。道は土で歩きにくく、それなりに急である。火葬場はかなり破損が進んでいる。ただし場所が場所なだけに解体されていないのかもしれない。正面扉はない。火葬炉は火葬場の中心ではなく、壁際に寄っていた。煙突の有無を確認し忘れたが、火葬炉の横に妙な出っ張りがあるので、横から煙突が出ているのか、排気する口があるのかもしれない。

コンクリートブロック製、陸屋根、正面は北西向き。

玉川

ぱっと見白い建物の方が火葬場とも思ってしまうが、そちらは自家発電気室だった。火葬場はその横の木造の小屋の方である。古めかしい墓もある。瓦屋根に、時代を感じるガラス窓が印象的だ。野地板で組まれているが、かなり朽ちている。朽ちたところから中をのぞくと中も相当荒れているが確かに火葬炉が確認できる。煙突は無く屋根との間から排気しているようである。正面の戸はまだ閉ざされていた。ちなみにこの墓地があるのは旅館の駐車場隣接地であり、更に六地蔵がなぜか国道の対岸にある。不思議な位置関係である。

木造、切妻瓦屋根、煙突無し、正面は北西向き。

ちなみにこの火葬場が登場する動画をさいば萌さんが出されている。この火葬場の中の様子も撮影されている。

『さいば萌 【サンマイ】福井県の火葬場群シリーズ〈越前町・福井市越廼地区〉 / Cremation facilities in Fukui, #5』

https://youtu.be/f_CkAXQL_zY?si=j74uIwK9mGu2EkUq

米ノ

米ノ漁村の山を少し行くと米ノ霊苑墓地公園という場所が高台にある。その敷地内南に火葬場がある。越前海岸沿いではかなり大きな火葬場である。火葬場横には六地蔵が立っている。というより、米ノの集落からここに来る入口が南の火葬場横の道からなのでその入口として六地蔵が立っているのかもしれない。私が見た中出は越前海岸で唯一の唐破風屋根である。火葬場うしろに飛び出ている空間が気になる所である。そこから煙突が出ているので大体想像はできるが、そう考えるとやはり大きい。葬礼場も室内に設けられているのだろうか。

コンクリートブロック製、唐破風屋根、サッシ戸、煙突は鉄製、正面は東向き。

美浜町

丹生

敦賀半島の美浜町側の最北端漁村。ここには2つのサンマイがある。

まずは田ノロサンマイから。

集落の入口にある森。葬送の地らしい鬱蒼とした空間。森の入口に六地蔵があり、中に入ると雰囲気が一変する。開けたようなサンマイとは全く違う異界の雰囲気。緊張が走るほど。六地蔵の横には石塔や石の造形物がいくつもあった。道は所定の道を踏んでいく。土の方は埋めてあるからだ。今は使っていないからか草が生え枝が落ち木の葉が積もっている。よく見ると竹木を模した棒でヨモノ除けの囲いが崩れかかっているのを見つけた。最後の写真右側だ。オニガキやヨモノオドシという埋葬した場所に囲いを作り鎌などを吊るすものだ。これを見るとここが葬送の地だとはっきりとわかる。一応火葬がなされていた場所で火葬の世話をする人もいたらしい。「棺を置く石の台に松材のバンギを積み上げ「ノーノヒト」と呼ぶ村人に頼み茶毘にふす。」というようなことが『若狭における葬送墓制の転換』に書かれている。

一部の条件下では土葬もしていたらしい。同じく『若狭における葬送墓制の転換』には「丹生では新年早々女が亡くなると七人半葬式が続くと言い,男の衣服を着せて埋葬した。」ということも書かれている。

この田ノ口サンマイについて、近くにいたご老人と若い夫婦の家族と思われる方々に話を聞いたところ、若い夫婦2人はこの森のことはよくわからないといい、サンマイという言葉も知らないようだった。ご老人は挨拶すらも返してくれなかった(こっちを見る反応をしたので気づいてはいたはず)。若い夫婦がそのご老人に森のことを改めて聞いても顔を横に振るだけで回答は得られなかった。ちなみに通りがかりの別のご老人は普通に挨拶を返してくれたので、このご老人はサンマイについて聞いたのが気に入らなかったのだろうか。忌み嫌っている可能性が高い。サンマイについて聞きまわる私を怪しんだ可能性もある。

集落突き当りの「奥の浦」という場所にもサンマイがある。

六地蔵があるのでこの付近にあるはずではあるが、サンマイ自体はどこにあるのか見当たらなかった。ちなみにここはアイノカミが祀られている場所でもある。

森の中にあるのだろうか。この辺りの整備で無くなった、ということはないと思うが・・・。

佐田

今はもうない。佐田の火葬場は總光寺墓地内にあったという。新旧2つの火葬場があったとされるが、今回行ってみるとすでになかった。手前の建物は物置らしい。奥の建物は墓地の用具などが常備されている建物だった。用具の建物の裏には花などを焼却するための正方形の炉があったがこれは違うだろう。どこにあったのかも不明。「石積みの釜に入れて、オンボが焼いた。松のバンギは裏の寺山や喪家の山から伐採し常時用意しておく」ということが『若狭における葬送墓制の転換』に書かれている。

中寺

中寺の火葬場は南北に二つある。耳側岸に風向きによって死臭を避けるために使い分けたのだそうだ。建物はない。枕石の上に棺を置き炭火を焚いて濡れ藁で覆って蒸し焼きにする方法だったという。大法炬役が点火したという。

今は杜となっている。木々が茂り、南の方のサンマイはもはや中もも見ることができないほど茂っていた。北のサンマイはまだ見ることができたので写真を撮らせていただいた。供物台か棺台のようなもの、石仏があり、火葬をしたであろうちょっとした広場があった。おそらく南のサンマイも似たような構造なのだろう。

高浜町

西三松

高浜町の端に近い漁村。今は旅館が多い。

ここにはかつて高浜町唯一の火葬場があった。若狭は特に火葬は珍しい地域だが、高浜町で火葬だったのは此の村しかない。

現在はすでに解体整地されており跡形もなくなっている。どこにあったのかもわからず、集落の人にやっとのこと4人に話を聞いたが、そのうち3人は男女あわせて移住者や嫁いできたからと、集落火葬時代のことは分らないということで、4人目でやっとのこと集落火葬時代を知る方にお会いできた。

お話を伺った方の話

・公営ができる前から昔から火葬であった。

・土葬をする場所がなかった為、火葬にしていた。(一応集落の来迎寺が真宗であるということに関係しているとは思われる)

・火葬場があったのは今の墓が並んでいる低い位置にあった。土地はならして跡形もない。今は一般の人の墓があるのではないか。

・昔は手作りの火葬場だった。焼くための穴を掘ってあった。野ざらしではなく屋根があった。鉄の扉があって焼いた。(扉と言っていたが蓋のことかもしれない。)

火葬場の上段にもう一つ、戦没者記念碑というものがある。その横に「供養」と書かれたものがあるが、それは火葬場とは関係ないとのことだった。

ちなみに写真手前に「休憩所」なる小屋があるが、その創建が昭和23年と書いてあったはずなので、その時にはまだ火葬場はあったと思われる。高浜町公営火葬場が昭和39年造営である。休憩所の所は火葬場跡ではないと見て良い。お話を聞いた通り、やはり今は墓地となっているのだろう。

おおい町

名田庄挙野

挙野は若狭の土葬地帯に位置するものの、真宗地区なので昔から火葬だったという。

挙野の向かい久坂、というより久坂内の挙野ともいうべきであるが、その久坂側の方にお話を聞くことができた。

親戚が挙野にいるから火葬を見たことがあるが、気持ち悪いものだった。見るとびっくりする。火葬は山の上でやっていた。挙野の一番上の民家から火葬の様子が見えた。火葬場は、小屋や炉があったわけでなく、穴があり、火葬の都度型を組んで木を敷いて被せて焼いていたという。

火葬の番の人は当番制。火葬時に遺体が棺を手足でぶち破ることもあった。

話を伺った時、3人いらしたが、そのうち一人は集落火葬という物を知らなかったらしく、自分たちで焼くということに非常に驚いていた。また話をしてくださった方も火葬に対してあまり良い印象は持っていなかったようだ。もう一人は結構火葬の状況を知っていたので、火葬地区出身者だったのかもしれない。いずれにしても、土葬地域の方からすると、自分たちで燃やすというのは考えられないことなのだろう。

若狭町

脇袋

若狭上中の火葬場の代表的な形なのだろうか。脇袋以外の場所でもこのような形の火葬場がある。

火葬場は穴が掘ってあるだけのもので建物はない。完全な野焼きの状態である。収骨後は本山に持って行き余った骨はこの火葬場に捨てる。又骨壺と共に割って捨てる。骨壺も散乱している。御札や位牌を燃やすときにもこのサンマイを使う。棺は丸い桶(棺桶)だったという。

詳しくは個別記事がある。

上吉田

菩提樹が残っている。

『上吉田集落誌』によると、サンマイがふれあい公園となった事業は平成4年だったとのことで、最初は反対意見がいろいろとあったようだが、公園内を新しい砂として、形はそのままに聖地として敬うということになり了承が得られて784㎡の公園が出来たということだ。

サンマイで焼いていたころは、まず火葬の際にハンの木を切っていたそうだ。ハンは生木である方が良く燃えたという。棺は棺桶。収骨後は遺骨は仏壇で祭り時期を見て驚との本山へ。墓のある家は分骨して納骨するという。

鳥浜

すでに火葬場の面影はなく墓地の敷地となっていた。

『わがふるさと鳥浜』に記述が見える。それによると、

元は三方第一小学校グラウンド上の場所で露天焼きをしており、隣組は朝から割木を造り会葬は夕方焼き終わるまで奉仕、雨天や降雪時には休憩場所もなく苦労したという。それを思いやられ、大阪の清水又七氏が山道の南の畑を買い瓦ぶきの建物を建て寄付した。その後大正五年に三方警察署から衛生・風紀上良くないとし完全な火葬場に改善するよう強い指示を受け、当時区長が石積に着手、大正八年の区長が実行し大間二間半・小間二間の建物の中に火葬炉二基を大阪の専門家により改造し五十年余り使用。後に老朽化や時代と共に三方町に霊柩車が新調され敦賀・小浜の火葬場に運ぶようになり、昭和五十年にすべて解体し墓地に改造され分譲した。

火葬時は野見舞いとして握り飯・おかず・御酒を運びそれを食べながら火葬していた。

参考:『わがふるさと鳥浜』

という内容である。

土葬地(両墓制・単墓制)

市町村コード順

敦賀市

和久野(西和久野)

先ほども火葬の項目に和久野が出てきたが、こちらは西和久野である。少し位置が違う。土葬場跡は集落内にある。現在墓地となっているのが土葬地跡である。昔は石塔は無く自然石の墓標だったという。今散らばっておいてある自然石がその墓標だった物という。花立が自然石に向かって立っていることからその様子がうかがえる。土葬の遺体は掘り起こされて改葬されたらしい。

詳しくは個別記事で見ている。この和久野をおさえれば敦賀の葬送が見えてくる。

小浜市

高塚

両墓制の最たる形状を現存させる高塚。この形状が残っている場所は今はそうはない。

両墓制。

石塔墓(二次墓地、参り墓)が手前にある。横の道の奥はフェンスとフェンスの扉で閉鎖されている。その奥に土葬地(一次墓地、埋め墓)がある。フェンスの隙間から撮る。

ヨモノ除けの囲いがある。昔は竹でやっていたのだろう。今はガーデニング用の棒で作っているようだ。平成に入っても土葬をした事例が小浜にはあったので、つい最近までも土葬地は手入れされ続けているのだろう。ここまで完璧に残りしかもきれいにされている。盆に掃除しているのかもしれない。囲いにはかつて鎌などが吊るされていたのか。オニガキの名残と思われる。また、その中には「マクライシ」が置かれており、茶碗か湯飲みの陶器が供えられているのも両墓制の形を今に見ることができる部分である。奥には角塔婆もあり、曹洞宗の土葬地の形を残す。

埋め墓の名称:サンマイ。

参り墓の名称:ヒキバカ。

七日間毎朝四十九日まで参る。

尾崎

尾崎区の北に位置する南川沿いの田園に埋葬地がある。若狭は主に「山」の土葬地が多いが、ここは「野」の土葬地だ。生えている木は桜の木。若狭の埋葬地にはなぜか桜が多い。撮影の季節は彼岸花の季節だった。埋葬地の上には国道162号線が走っている。

入口には六地蔵があった。草が茂っており墓石などがあるのかは確認できなかった。

埋め墓の名称:サンマイ

参り墓の名称:ハカ

土盛をし、家形を置き、周囲に竹で柵を作る。参り墓へは故人の爪や髪を引いてくる。土葬してから七日間は毎日参り、以降は四十九日まで七日ごとに参る。初盆には必ず参り墓を建てる。何年も参る人もいる。

ちなみにこの埋葬地に向かう道沿いに堂がある。ここにも六地蔵が祀られており、いかにこの埋葬地が重要視されていたかがわかる。

堅海

両墓制。堅海土葬地。

土饅頭ではなく石が置かれている。道には湯飲みが落ちている。今は土葬はしておらず、かつてあったであろう塔婆や天蓋などは見当たらない。朽ちてしまったのだろうか。印象的なのは墓印の石が丸石ではなく尖った感じの石だったこと。こういったサンマイの墓印は比較的丸石を置いている所が多いようにも思っていた。なぜなら川石や浜石を使うことが多いからだ。しかしここはどうもそうは見えない。山の石を使っているのだろうか。石は規則的に置かれている様子はなく、外者からすれば乱雑に置かれているようにも見える。

埋め墓の名称:サンマイ、ボチ

詣り墓の名称:ハカワラ、ハカショ

調べるとかなりの量になってしまったので、現地の方の話や郷土誌からの考察、また多数写真を載せた詳細を独立記事で紹介する。

泊

両墓制。泊土葬地。サンマイ。

これほどまでにはっきりと、これほどまでに堂々と、「埋葬」という物を見せつけられる場所は、福井県内にはないのではなかろうか。感動した。海が見え、波の音が聞こえる。日の沈む様子が見える。すべてにおいて葬送の心を反映している。丸石。おそらく浜石で囲まれた場所に眠っているのだと誰が見てもわかる。立派な菩提樹を中心に広がるサンマイ。六地蔵もある。花立は二本。所々角塔婆が残っている。縦長の物もあれば正方形に近い型のものもある。ただしこれは寝棺や座棺などではなく、おそらく区画を広げた後なのだろうと考える。座棺も広げれば二つ分。その分長くなったのだろう。その証拠に所々正方形型が並んでいる所もある。また石も新しく置いて処もあれば古くから置かれ埋まりそうなところもある。

『若狭の民俗』にはこう書かれている。

泊のサンマイは海辺にあって、大きい波には洗われるぐらいである。泊ではサンマイにはあまり長く参らないという。

引用:『若狭の民俗』

しかしどうだろうか。ここまできれいにされているのだ。おそらくお参りは頻繁にされているだろう。その証拠を見ることができた。それは供えてあるものだ。さすがにそこまでは写せなかったが、供え物には、湯飲み、新しめのマグカップ、茶碗、故人のものと思われる現代の眼鏡ケース、そして柿も供えられていた。私が訪問したのはまさに秋終盤。柿のなる時期である。その柿が供えられている所がいくつもあった。これは頻繁にお参りに来ている証拠ではないだろうか。

さらに現地にはこのような看板まである。

「この美しい風景の中に 子どもたちは遊び 祖先の魂も遊ぶ 未来から借りている 美しい風景 海に生かされ 山に守られる 美しい ふるさと」

この地区の案内板「泊よいとこマップ」には「サンマイ(墓所)」という表記もある。

この地区にとって、このサンマイはきっとそれほど大切であり、誇りであり、決して忌み嫌うものではないのだろう。

埋め墓の名称:サンマイ

かつては海ぎりぎりまであったのだろう。防波堤や道は後に作られたと思われる。昔ながらのソウレンカイドウは集落側の細い道だったのだろう。ここから六地蔵前に行ける。向こうには海。日が暮れる。

深谷

法泉寺の裏山に埋葬地がある。

埋め墓と参り墓が隣接している。石が置かれ、湯飲みが置かれている。花立もある。参り墓だと思っていたものは改葬した埋め墓の可能性もある。穴が所々開いており、地面も凹凸がある。これは埋葬して時間が経ち、土が埋没したことによるものと考えられる。

詳しくは別記事で紹介している。

下田(岸)

かなり荒れており断定が難しかったが、花立、湯飲み、埋葬地によくある大きさの意思が散乱していることからここであると断定した。安倍晴明が占った埋葬地であるという伝説が伝わっている。

詳しくは別記事で紹介している。

南越前町

阿久和

両墓制と単墓制が混在する阿久和埋葬地。

南条町阿久和の墓穴は少なくとも三メートル掘り、さらにこんどは横穴を掘ってその横穴の部分に棺を納めるという大変手のこんだ方法をとっていた。これはオオカミがきて掘り起こすのを防ぐ用心のためであるという。

(中略)

南条町阿久和、奥野々のサンマイには小さな石地蔵がかなり座っており、それが子どもを埋葬した場所と推測される。

(中略)

南条町阿久和ではサンマイは三か所あり、そのうち中村のは杣山神社うしろの山すそにあって、それぞれ区画が決まっており、そこへ埋葬したが、天台宗、日蓮宗の信徒は集落の中にそれぞれ寺があってその境内に参り墓を持ったが、真宗諸派の信徒は村の中に寺がなく、武生、鯖江あたりの寺まで行かねばならぬため、埋葬した上へ直接墓石を建てた。つまり同地区内で真宗諸派信徒は単墓制・天台、日蓮宗信徒などは両墓制という変則的な墓制であった。しかし中村のサンマイなどでは「先祖埋葬地」と彫った石柱さえ建てられており、両墓制が崩れて単墓制へ移る様相を見せていた。

引用:『福井県史15 民俗』

郷土誌にある通り、「先祖代々埋葬之地」という石柱が建てられている。しかし所々に自然石の小さな墓もあり、これが土葬の本来の墓石なのだろうか。

よく見ると、郷土史にあった両墓制と単墓制の墓を見分けることのできる部分が分かる。区画内に「先祖代々埋葬之地」と書かれた石柱だけが置かれている場所と、区画内に「先祖代々埋葬之地」に加えて古い墓石が並んで建っている場所の二種類がある。

- 区画内に「先祖代々埋葬之地」と書かれた石柱だけが置かれている場所が天台宗・日蓮宗の両墓制の墓

- 区画内に「先祖代々埋葬之地」に加えて古い墓石が並んで建っている場所が真宗諸派の単墓制の墓

以上のことが言えるだろう。

美浜町

宮代

宮代は彌美神社のある場所で、そのためか美浜町内で最も遅くまで土葬両墓制を行っていた土地である。しかしながら舞鶴若狭自動車道の建設により土葬地であるサンマイは消えてしまった。写真はその慰霊碑である。奥に石が積まれているが、おそらくサンマイにあった枕石だと思われる。集落近くには六地蔵もありソウレンカイドウの名残もある。

坂尻

土葬単墓制?。

県道225号線、千鳥苑西隣接地にある。

若狭の土葬では両墓制が多い中、美浜でいくつかある単墓制の土葬地の一つ。現在は立派な石塔墓が多く、土地も改良されたのか砂質の砂利で整っている。以前は木々が生い茂っていたようだ。それでも今も所々に自然石や花立のみの墓が存在する。何も知らずに入ったらただの石が転がっているだけのにしか見えないような石も墓石なのである。

埋葬は僧が経をあげる中で行う。笠を棺にかぶせ、幡も一緒に埋める。親族が手で少しずつ土をかけ、杖とオオダイマツの頭が土の上に出る様にホリカタが土を入れる。土をかけ終わると前に膳や線香、蝋燭、花を置く。芝や石は置かない。幡の竹を切ったものを周囲にさし縄をかけ魔除けにする。墓に立つオオダイマツは長いこと残っていた。竹は二年三年も残った。それらがなくなると上に石を置く。石は埋葬位置を示し、石塔が立つまでの目印にする。石塔は同じ墓域の別の場所に建て、墓の石はそのまま残す。二十年も経って墓が落ちると砂を入れて地面をならす。

参考:『わかさ美浜町誌』

集落東の松原隣接地の砂丘地に墓地がある。葬式に出ない掘方が穴を掘る。砂地の底は固く棺を置くコアナボリ(※葬礼(儀式や道具)・墓制・火葬土葬用語集【福井県の葬送Ⅰ】参照)は難儀した。ニ、三年後に杖やオオダイマツ、竹などが腐ると浜石を置き、石塔を立てる。それまで線香や供物を供える。

参考:『若狭における葬送墓制の転換』

写真内にある花立や自然石だけの墓は、その土葬場所ということなのだろう。

しかしこう見ると土葬墓と石塔墓の位置がずれており、一見両墓制に思えるが、『わかさ美浜町誌』の分布図では単墓制となっている。単墓制は埋葬地の真上に立てるものと思っていたが、どうなのか。

竹波

県道141号線沿いにある。すでに土葬地は整地され、供養碑が立ち、垣に「竹波区埋葬地跡」と刻まれ、当時の面影はほんのわずかになっている。グーグルストリートビューの2015年・2014年に現存の姿を見ることができる。ここは土葬両墓制。自然石を置く典型的な若狭の両墓制の形だった。しかし『若狭の民俗』には興味深いことが書かれている。

美浜町竹波

曹洞宗で、全戸の90%が埋葬しており、両墓制である。ところが、20年ほど前には約半数近くが火葬であった。隠坊2人を頼んで焼いたが、費用が掛かるので、現在のように埋葬するようになったという。自分の覚えている間は、埋葬地の草(ササワラ)を刈る。このようにして、死後10年くらいまでは、盆に1回、サンマイに参るが、彼岸には参らない。埋葬後、遺髪や爪などは、35日まで家にまつり、35日には参り墓にいけ、塔婆をたてる。五十回忌には芯のある木のトウバの表面を削ったのをたてる。

以上のように竹波は両墓制の土地であるが、サンマイに統く土地には伊藤家累代の墓をたてている。富者単墓の例である。サンマイは部落のはずれにあるが、参り墓は部落内の法源寺・栄林寺内にある。子供が死んだ場合には、感心せぬが、寺のハカに埋める人もある。またサンマイの地蔵のそばに埋める人もある。

引用:『若狭の民俗』

『若狭の民俗』の出版が1966年なので、それまではまだ土葬をしていたのだろう。『若狭における葬送墓制の転換』には

両墓制は昭和40年(1965)頃まで行われていた。

と書かれているので、『若狭の民俗』出版直後から町営の火葬に移行したのだろう。それにしても元々は火葬もやっていたというのが驚きである。何度も葬り方を変えてきて今に至っているというのが分かる。

土葬の場合の葬送について、『わかさ美浜町誌』には

埋葬がすむと墓の上で藁を燃やし、石を一つ立て、その前に供物を載せる台として別の石を据える。上に花籠を交叉させて立てて鎌を吊った。ヨモノに墓が荒らされていないことを確認するためといい、埋葬してから七日間は男が一人で毎朝早朝に墓参りをした。サンマイには埋葬の時に一回だけ板塔婆をたてるが、遺構は寺の墓へお参りし、三十五日、四十九日に参らない。もっとも盆には施餓鬼のあとでお参りをする。

引用:『わかさ美浜町誌』

高浜町

関屋

参り墓の前に埋め墓があるタイプの両墓制墓地である。関屋集落を望む高台の同じ土地に土葬地と石塔墓が分かれて配置されている。下には寺がある。土葬地には枕石が3つ置かれている。所々コンクリートブロックで代用されているのも興味深い。かつては霊屋もあったのだろうか。大飯郡の土葬地では霊屋という家形があるものが多い。土葬地の中央には角塔婆もある。この辺りでは「サンマイ」とは言わない。

埋め墓の名称:ミハカ・ミバカ(身墓)

参り墓の名称:石塔・墓

近くの無縁塚には石の唐戸が置いてあった。これも高浜町付近の墓の形の特徴である。

東三松

海がすぐそこにある。両墓制らしいが、どれが埋め墓かわからない。かなり広い墓の土地なので、おそらくここに参り墓と埋め墓が併設されているはず。参り墓は石塔なのでわかりやすい。埋め墓らしき物(花立のみの場所、自然石のみの場所)もあるが確信はない。ただし興味深いのは霊屋があるということだ。石の唐戸もある。霊屋は埋め墓にあるはずの物である。しかもその霊屋が見た感じ新しいのだ。推測では火葬に移行してから、遺体ではなく遺骨を埋めるわけだが、その遺骨を埋めたところにかつて土葬したように霊屋を作っているのではないかということだ。サンマイに遺骨を埋めるところは他にもある(例えば大島など)のでかなり有力説と思っている。それにしてもいろいろな形の石塔がある。不謹慎かもしれないが、石塔好きにはたまらない光景なのではないか。

埋め墓の名称:ミバカ、ミハカ(身墓)

参り墓の名称:サンマイ

ここも不思議。サンマイは基本埋め墓の名称である。しかしこの東三松では参り墓が「サンマイ」というらしい。これは埋め墓と参り墓が混在しているが故か。真相は不明。

おおい町

尾内

集落のはずれの山の先端に草のあまり生えていない土地がある。桜が多く咲いている。そこに花立が多数差し込まれて立っており、所々に石塔石仏も置かれている。ここは尾内の両墓制埋め墓である。向こうには五輪塔もある。長者や農豪、落武者の墓だろうか。昔は霊屋もあったらしい。参り墓は集落内の寺にある。

埋め墓の名称:サンマイ

詳しくは個別記事がある。

父子

単墓制か両墓制か不明。両方の可能性がある。

父子のメインとなる土葬地は集落のはずれではなく、海元寺という集落の寺院の敷地隣接地にある。

3つのマクライシが置かれ、花筒がその中央や前、石の上に置かれている。茶碗や湯飲みも置かれており、埋葬の様子が分かる。茶碗や湯飲みが裏返されているのもある。場所によっては卒塔婆が建てられている場所もある。在りし日の土葬風景である。

埋め墓の名称:ミバカ、ミハカ

詣り墓の名称:ザントウ

この土葬地については、個別詳細記事を設けた。

ご住職のお話や郷土史も掲載している。また写真も多数掲載している。

名田庄納田終棚橋

名田庄納田終の棚橋のサンマイ。このサンマイがどこにあるのか。私は確証がしばらく持てなかったが、ある事に気づいたのでほぼ確定といってよい状況まで来たためここに載せる。納田終棚橋のサンマイはおそらく道の駅名田庄の裏山にある墓地である。上写真右下に道の駅がある。その裏山に古い建物がある。ここがサンマイであると思われる。ちなみに道の駅にも行った。

まずはこのサンマイについて郷土史を見ていく。

名田庄納田終

納田終の棚橋という部落は16戸、曹洞宗である。埋め墓は墓地・サンマイと呼ぶ。現在のサンマイが出来たのは、70~80年前のことである。このサンマイは棚橋・小和田・小向の3組で使用している。

サンマイから寺もしくは個人持ちの墓地へ土を移し、性根を入れてもらう。

引用:『若狭の民俗』

このように書かれている。ではそれを踏まえて現地を見ていこう。

棚橋から道の駅のある対岸への橋が架かっている。この道をまっすぐ行くと道の駅には入らず山道へ一直線に入る位置関係になる。橋の名前は円堂橋。坂道の左手には道の駅がある。

左下にある道の駅を見ながら坂道を登りきると建物が見える。

休憩小屋なんかではない。側面には何かが祀られている扉がある。穴からのぞくと石仏のようなものが祀られていた。この道の先に行くには必ずここを通ることになる。ここはおそらく葬礼をする場所だったのではなかろうか。または六地蔵と同じ役割を担う場所なのかもしれない。

小屋を抜けると墓地が広がる。何とも不思議な構造だ。5,6段にわかれているが、一段飛ばしで3組ずつ石塔が固められている。私はこれこそが納田終棚橋のサンマイである証拠だと思っている。『若狭の民俗』では棚橋のサンマイの写真が載っていた。しかし、そこには土饅頭や石に花立、塔婆が建てられているまさに土葬墓という感じの写真だった。しかしここはご覧の通り石塔が連なる。これが私の迷ったところだった。だが思い出してほしい、『若狭の民俗』では「このサンマイは棚橋・小和田・小向の3組で使用している」と書かれていた、しかも棚橋部落は16戸。棚橋だけの石塔にしては多すぎる。

そう、つまり3段にわかれているのは棚橋・小和田・小向の3組。一番奥か手前が十数基の石塔があるのでそれが棚橋だろう。

そして見るからに新しい墓石。これはつい最近改葬したという意味を含んでいると思われる。

さらに1段飛ばしで配置されている理由。それは少し足を踏み入れるとわかった。

いかにも「マクライシ」といわんばかりの石が置かれているではないか。しかも各墓ごとに前か後ろに置かれている。さらに飛ばされている土地には一部陥没しているところがある。謎の区画のような直線も見える。私は思ったのだ。ここにあると。つまり改葬されたか、整地したことによってかつてのあからさまな土葬墓の形態は消滅したが、実質はまだここに残っており、各部落ごとにわかれて祀られているのではないか。この道の駅裏山という位置も、まさに棚橋・小和田・小向の3部落の中心なのだ。『わかさ名田庄村誌Ⅱ』にはこうも書かれている。

埋葬廃止に伴い、石を積んだ塚墓地は整備され、墓石を建て替え納骨する用に墓も変わって来た。

引用:『わかさ名田庄村誌Ⅱ』

もはや確定だろう。ここには今もサンマイであり続けている。道の駅の裏山でひっそりと。形は変わっても残り続けているのだ。

名田庄久坂

久坂は両墓制。古くからの土葬地で昭和60年代まで土葬を行っていた。現在はもっぱら小浜の若狭霊場を使っている。

現地で御三方に話を聞くことができた。そのうちの一人からは心情を含めた話も聞くことができた。

平成元年には小浜で火葬した。火葬はお骨もきれいになって出てくるし、きれいな墓の中へ入れてあげられて、そこへお参りに行けるから良い。昔は土葬だったからまた別の所へ埋めていた。おじいちゃんおばあちゃんらご先祖様は今もそこに眠り続けている。今もお盆には一回だけそこにお参りに行く。葬式も家でやることはなくなり、ほとんどが式場に行ってやる。

現在の公営火葬についてはかなり良い印象で語っておられた。それと同時に埋め墓のことについても大切な場所であるという思いが伝わってきた。

あの状況で土葬地の場所を聞ける勇気が私にはなかった。私は学者ではないので、そこはデリカシー優先でやっていこうと思う。

若狭町

無悪・三生野

両墓制の埋め墓。無悪と三生野の共同墓地となっている。鬱蒼としたソウレンカイドウを抜けると森の中に現れる静寂の空間。中央には安倍晴明の墓と伝えられる五輪塔がある。この空間は実に神聖であり、緊張する場所であった。ここに来るまでの薄暗い道と相まって雰囲気を出している。参り墓はサンマイの無悪集落よりの高台にある。小野篁の墓のある安楽寺に隣接する。

埋め墓の名称:サンマイ

参り墓の名称:ハカワラ

詳しくは個別記事がある。安倍晴明の墓がある理由も記している。

無悪では葬礼の日に死者の寝具や衣類を洗濯することになっているため、村内に葬礼があった場合は、その日は一般の家では洗濯をしない。

兼田

田園の中に浮かぶサンマイ。テレビ番組、にっぽん縦断こころ旅に登場したことのある若狭町の土葬地。

埋め墓の名称:サンマイ

詣り墓の名称:ハカワラ

六地蔵があり、石仏も置かれているが墓印はない。草に埋もれてしまっているのだろうか。杜を形成しているその姿はまさに聖地となっている。

詳しくは個別記事へ。

出典

参考文献

『福井県史15 民俗』

『あどうがたり』

『ノヤキの伝承と変遷』

『三方町史』

『若狭がたり2 民俗』

『若狭の民俗』

『小浜、遠敷の両墓制について』

『新考坂井郡誌』

『土に還る』

『郷土誌大飯』

『大島半島のニソの杜の習俗調査報告書』

『大飯町誌』

『浄法寺村誌』

『宮崎村誌』

『総合民俗調査報告書(第17号) 宮崎村の民俗』

『郷土誌青郷』

『南越民俗』

『鯖江市史 民俗』

『上吉田集落誌』

『北谷物語』

『国富郷土史』

『小浜市史紀要 第3集』

『上舌部落誌』

『真名川流域の民俗』

『敦賀志』

『南条町誌』

『わかさ美浜町誌』

『若狭における葬送墓制の転換』

『福井県統計年鑑』

『敦賀市勢要覧資料編』

『敦賀市史 通史編 下巻』

『敦賀市議会史 第1巻』

『武生市史 概説篇』

『鯖江今昔』

『春江町史』

『いづみ : 福井県武生市泉町誌』

『わかさ名田庄村誌Ⅱ』

『福井県足羽郡誌後編』

『上吉田集落誌』

『我がふるさと 上東郷区誌』

情報

福井県健康福祉部医薬食品・衛生課

統計調査課

永平寺町住民税務課

福井市立郷土歴史博物館

取材

敦賀沓見の方

敦賀和久野の方

福井美山小和清水の方

福井美山宇坂大谷の方

福井足羽の方

南条西大道の方

名田庄久坂の方々

永平寺町中島の方

丸岡町宇随の方

大野南六呂師の方

小浜堅海の方

大飯父子の方・ご住職

高浜西三松の方

若狭上中のご住職

コメント

こんにちは

初めてコメントさせて頂きます

三昧という設備(施設)に興味を持ち、調べていたところ貴サイトを拝見させて頂きました

北菅生町にて何を見られたのか、とても気になりました

もし教えて頂けたらと思ったため、コメントさせて頂きました

宜しくお願い致します

返信が遅くなり申し訳ありません。サイトに載せていた通り、少し私の方で「何かがあった」ので離れていました。

三昧に興味を持たれたということで、私もうれしく思います。

北菅生町で見たものは、霊的なものではありません。また火葬場施設ともかかわりはありません。しかしある意味、火葬場と昔の墓地が融合する「サンマイ」ならではの光景でもあったと思います。

口に出すのは少し恐ろしいので、何があったとは言えませんが、火葬場裏にあった墓の中の一つに、墓石の脇にあるものが置いてありました。私にとってはそれがまずい感じがしたので、すぐに立ち下がりました。

霊感はないですが、そんな私でさえ怖かったのは確かです。

こんな感じの答えになってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。