沈む身のうき名をかへよ法の道

西を尋ねてうかべ後の世

福井県を代表する観光地「東尋坊」。

人々が訪れ景色を楽しむこの観光地の裏には、いくつかの伝説が語られてきました。

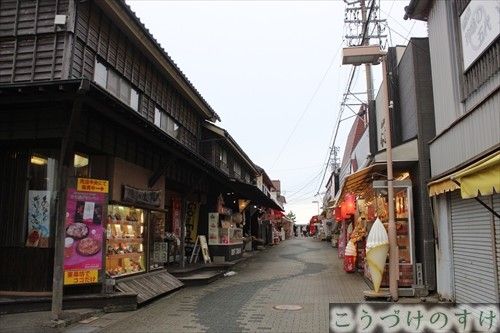

福井県坂井市三国にある福井の一大観光地である東尋坊は、春夏秋には多くの観光客でにぎわっており、土産店や海産物特産品の店、飲食店も多く、観光客でにぎわっています。

ここには有名な悪僧伝説がありますが、それ以外にもいくつか伝説が語られていますので、今回はそれらの伝説と共に東尋坊の意味・由来と現地の様子を見ていこうと思います。

どこにあり、どんな場所か

東尋坊は福井県坂井市三国安島(旧雄島村)にあります。

海鮮丼やカフェなど多種多様な飲食店も多くあり、まさに観光地という感じです。

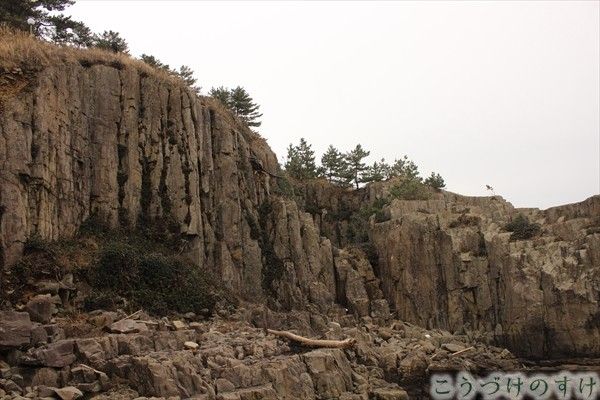

海の断崖絶壁は、まさに落ちたら終わりな場所です。崖ぎりぎりまで行けますが、私は死にたくないので、行かないようにしています。

他名所はいくつかありますが、現地の細かい様子は[東尋坊の見所。自然や歴史と現代の暗い話やスポットなど【坂井市】]の記事で見て行こうと思います。

さて、こんな東尋坊ですが、その名前の由来がとても気になるところですね。

しかし、最近は案外知られてきているかなとも思います。

この「東尋坊」、冒頭でも書いた通り、坊さんの名前だと言われています。

現地にもキャラクターらしきものもあります。

ただ、その由来の伝説は結構恐ろしいものです。

今回は、その名前の由来となった伝説に焦点を当てて東尋坊を見ていきます。

東尋坊の伝説

ここから伝説を見ていこうと思うのですが、巷で知られているのは「悪僧東尋坊」の伝説だと思います。

しかしこの東尋坊と言う僧は、「悪僧」ではないとする伝説もあるのです。

また、東尋坊の名の由来の伝説が、「平泉寺の僧」という以外にも、由来とされる伝説があるのでした。

今回はそれらをすべて紹介します。

悪僧「東尋坊」の怨念

|

昔、平泉寺に覚念という若い美僧がいた。彼と美しい郷娘の綾女(あやじょ)との恋仲だった。ところが同じ寺に腕力をもって誇る東尋という悪僧がいて、これも彼女に思いをかけ、乙女は何度悪僧の迫害に泣いたか知れなかった。ただしそうした迫害が強ければ強いほど、覚念と綾女の二人の心はしっかりと結ばれていった。 好図見性到心清 迷則平泉不太平 沈む身のうき名をかへよ法の道 参考:『福井県の伝説』 |

この伝説が、東尋坊伝説の中でも一番知られているメジャーな伝説だと思います。

現地説明板の「東尋坊のいわれ」というものにも、「弾力無双の悪僧」と書かれています。

話の内容的に、かなりやばい人なのですね。

現代のストーカー犯罪と何ら変わりないです。

つまり、こんな大昔から人間は何も成長していない・・・?

『福井県の伝説』の東尋坊は、おそらく『帰雁記』や『朝倉始末記』などに由来する物でしょう。

『帰雁記』には、以上の伝説に付け加え…

| 平泉寺祭礼(4月5日)の前後に海があれ海水が濁り、「怒れる形相が海面に現れた」という。 その時、「福井の東光寺の長老瑞雲が廻国の僧某等諸歌を波に沈めてより後絶えて止みるとなり。」 参考:『帰雁記』 |

と書かれており、だいぶ恐ろしい伝説になっています。

海面に怒れる形相って、怖すぎです。

また、『越前若狭の伝説』や『大野郡誌』などの『朝倉始末記』によると…

寿永元年の出来事で、覚念は「真柄覚念」という侍とされ、東尋坊が落とされる際に、傍らにいた稚児や法師を道ずれにしたといいます。

覚念という人が、「僧」なのか「侍」なのかという若干の違いもあるようです。

また、『平泉寺要史』では、

真柄覚念と喧嘩になり、海に突き落とされた。

とあるので、東尋坊が突き落とされた状況も若干違うようです。

いずれにしても、相当の恨みを抱かれていたような感じですね。

恋仲を暴力で引き裂こうとするのは、見てられませんね。

他人の恋愛ほど楽しいことはないのに。

善僧「当仁坊」の無念

あいかわらず怖すぎる東尋坊。

さて、前項で相当な悪僧の東尋坊を見てきましたが、なんともう一つ東尋坊伝説がありまして、こちらの伝説は「善僧」なのです。

全く話が違います。

とにかく見ていきましょう。

| 昔、荒木別所に次郎市という人がいた。生まれつき力が強く、近くの村では、次郎市にかなう者がいなかった。 しかし次郎市は、ただ力が強いというだけでは、人間として値打ちがないと考え、十何歳かの時に比叡山に登って修行をした。勉学の甲斐があり、後に平泉寺に招かれて、当仁坊と称した。 そのころ平泉寺は大きなお寺でたくさんの坊さんがいた。中には悪いやつもいて、平泉寺の領地を奪い取ろうとくわだてていた。当仁坊はそのことを聞き、彼らを集め 「いやしくも坊さんである者が、そのような悪いことをしては、仏様の教えに背くことになろう」 といって戒めた。それで皆は当仁坊をけむたがって、「彼を消してしまえ」ということになった。 ある年の春、平泉寺の坊さんたちは、三国港の先にある安島浦の高い岩場に見物に出かけ、当仁坊も誘われて一緒に遊びに来た。皆は絶壁の上で海を見晴らし、酒盛りをして楽しんだ。当仁坊は元々酒が好きなうえ、景色も良く、皆がすすめるので飲みすぎて酔っぱらってしまった。そこで一人の坊さんが 「当仁坊さん。向こうに見える船は、どこの国の船かの」 といい、当仁坊は 「どれどれ」 と立ち上がり、よろめく足で崖のふちまで行って沖の船を見ようとした。そこを見計らい、そばにいた者が力を合わせて、当仁坊を崖から突き落とした。当仁坊は、 「はかられたか。無念」 といいながら、左右にいた坊さんや稚児(寺に仕えている少年)を抱きかかえて、一緒に海の中へ落ちていった。 それでもなお残念だったのか、今まで晴れた空が暗くなり、雷鳴豪雨が起こり、雷が崖の上に落ちて平泉寺の坊さんがたくさん死んだ。そのうえ、怨念は炎になって燃え、東の平泉寺に向かって飛び、平泉寺の坊舎を焼き払った。 それは4月5日のこと。以降は毎年どんな快晴でも激しいつむじ風が吹き、海の水が濁って荒井波が立つ。その風で当仁坊の怨霊は平泉寺へ向かう。漁師たちは、この日は船を出さないようにしている。風は西風、当仁坊は東に向かって飛んでいくので、いつのころからか当仁坊を東尋坊と書くようになった。 参考:『若狭・越前の民話』 |

全く違いますね。

もの凄く誠実な方じゃないですか。

この伝説では、「とうじんぼう」となる前の姿も描かれています。

福井の荒木別所という所が出身という事です。

『越前若狭の伝説』と岡保地区の郷土史では、

福井市寮の勝縁寺の檀家の長男だった

ということで、当仁坊は仏法の信仰心も厚かったようです。

「力だけあっては人間として値打ちがない」って、前の東尋坊さんと全く逆のこと考えていますし、むしろ悪僧東尋坊に向けて言ってるみたいでおもしろいです。

「悪僧東尋坊」か「善僧当仁坊」か。

いったいどっちなのでしょうね。

東尋坊の伝説の残る、福井県内各地の足跡を辿った記事もあります。

この東尋坊伝説の足跡を辿って、彼の人生はどうだったか、またその後どう伝わったかを考えてみるのも良いかもしれません。

廻国者の寂滅地説

福井県内では余り知られていないような印象です。

というか初めて聞きました。

昔東尋坊と伝える一渉門廻国遍歴に出て途次この地に来きて寂滅したのでこの名を取って地名と成す。

明治38年出版『敷島美観』を一部現代訳

明治時代に日本の観光名所を全国&世界に向けた観光案内書みたいな本です。それに書かれているのがこの由来です。

なので福井県外の人が書いた由来です。ただ県外の人が認識している由来がこれというわけではないと思います。まあ、大体の人は東尋坊の由来なんて知らないとは思いますが・・・

唐船防衛地伝説

さて、東尋坊の名前の由来と伝説として「僧」の名をあげてきましたが、実はまだ他にも由来とされるものがあります。

これはもはや「僧」の名でもなくなってくるのです。

| 東尋坊なる名稱は幾多有るも唐人防の謂(意味)にして往昔異国の軍艦が来た。時に雄島三保大明神霊験を現し悉(ことごと)く夷狄を退治した跡なりと。されど共に信じ難し。 引用:『雄島村誌』 |

これは、なんと異国の船、要は「唐船」、当時の外国人の総称「唐人」を「防いだ」という所から、「唐人防」→「東尋坊」となったというのです。

どこかで似たような話を聞いた気がします・・・。

敦賀の「立石」の「楯の石」同様、断崖絶壁が「楯」になったのか。

心なしか敦賀の「門が崎」と三国の「東尋坊」の形状が似ているような気もする。

ただ、『雄島村誌』でも最後に「信じ難し」としているので、やはりメジャーな伝説ではないのでしょう。

こういういわれもあるよというような感じでいいと思います。

私は、いろんないわれがあってもいいと思います。

おもしろいですから。

遠く離れた勝山市平泉寺の東尋坊

さて、東尋坊は「悪僧」にしても「善僧」にしても、「平泉寺の坊さんだった」という点は変わらないようです。

そんな中、坂井市三国のこの東尋坊から、直線距離およそ43km離れた勝山市平泉寺白山神社境内に、東尋坊を偲ぶ場所があります。

それが、東尋坊屋敷跡と東尋坊の血に染まった井戸です。

この井戸は、東尋坊が崖から突き落とされた時に、怨念で血に染まったと伝わっている、かなり強烈な井戸なのです。

上の記事では、細かく平泉寺の東尋坊伝説と現地の様子を紹介しています。

なので、もし東尋坊に行って伝説を楽しむのなら、この平泉寺白山神社の方にも行ってみるのも良いと思います。とても遠いですが。

ちなみに、平泉寺の方で伝わる東尋坊もやはり「悪僧」のようです。

福井の名所を結ぶ伝説

福井の名勝「東尋坊」。

現地へ行ってその風景や自然の素晴らしさを体感するだけでも十分楽しめる場所ですが、そんな景勝地と意味ありげな名前の裏には、さまざまな伝説が語り継がれています。

そんないろんな説がある中で、現地へ赴き、それぞれの伝説を思いながらその地に立ってみると、全く違う情景が見えてきて、さらに楽しめる場所になるでしょう。

参考文献

『福井県の伝説』

『平泉寺要史』

『越前若狭の伝説』

『雄島村誌』

『大野郡誌』

『帰雁記』

『朝倉始末記』

『若狭・越前の民話』

『敷島美観』

他現地説明板

基本情報(アクセス、駐車場、駅バス、時間)

最寄り駅は、JR芦原温泉駅からバスに乗り換え、東尋坊バス停で下車。

他、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅、三国駅、三国港駅からも東尋坊行きのバスが出ています。

駐車場は150台以上あります。春夏秋が有料駐車場(500円~)、冬は無料駐車場。詳しい期間は、他の観光協会や公式サイトの方でご確認願います。

東尋坊は24時間開いていますが、商店は午前8時30分から午後5時頃、冬は午後4時頃まで。

コメント