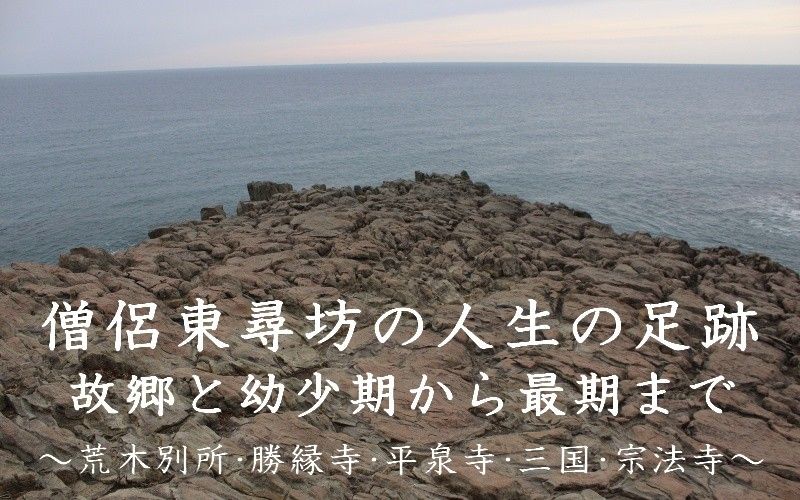

東尋坊。

福井県坂井市三国の断崖絶壁の景勝地。

しかしその名は、ひとりの僧の名から来ています。

今回はその東尋坊の幼少期、修行時代のお話とそれにまつわる地域やお寺を見ていきます。

僧侶東尋坊とは

まず東尋坊と聞いて一番最初に思い浮かべるのはおそらく、岩の絶壁だと思います。

しかし今回は「僧侶東尋坊」をテーマに見ていくので、そっち側は省きます。

まず僧侶「東尋坊」とはどういった人物なのか。

前回、東尋坊の記事をあげましたが、巷で良く知られているのは「悪僧」という悪い坊さんのイメージです。

悪さばかりしているもので、同じ寺の者に嫌われて、三国で殺されたというのがよく知られた伝説。

しかし本当はどうだったのか。平泉寺に来るまではどこにいたのか。それまでの人生は?故郷や幼少期はどんなだった?

今回はそれを辿っていきます。

ここからは、複数の郷土史を参考に時系列で辿って行こうと思います。参考資料は最後の方に記します。

荒木別所「東尋坊の幼少期(次郎市時代)」

東尋坊が幼少期を過ごしたのは、福井市岡保地区にある荒木別所という村だったと言います。

東尋坊の出生は定かではないですが、

一説に「寿永元年(1182)まで」の人物ともいわれます。

又一説には、次郎兵衛という人の長男で「正長永享年間(1430)頃の生まれ」だともいわれます。

ただ一般的には、「寿永元年(1182)まで」の人物であるというのが通説のようです。(その理由は後半でわかります。)

その時は「東尋坊」ではなく「次郎市」という名だったようです。

昔から力が強く、村の相撲では負けなしだったようで、大人でさえかなわなかったと言います。

次郎市はそれをいいことに、村のお宮の狛犬を倒したりして悪さをしていたと言います。

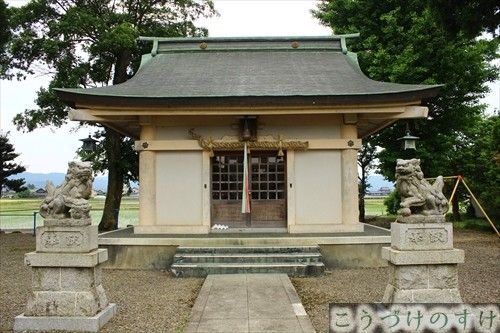

村のお宮は白山神社。

祭神は伊弉諾尊。

現在でも狛犬があります。

といっても、もちろん今ある狛犬はそんな古いものではなく、昭和45年に置かれた狛犬です。

しかし、このお宮のある場所の、この狛犬の所で東尋坊が幼少期のころ遊んでいたという伝説を感じ取るためには十分なロケーションです。

伝説にしても、ここであの東尋坊が遊んでいたんだなぁと感慨深いです。

敷地内にはこういった昔の遺物もあります。

これは昔の灯籠の土台でしょうか。まさか東尋坊の時代ではないよね・・・。

神社裏にも造物があるので、この中のどれかはその時代のものなのかなとロマンを感じて見たりします。

勝縁寺から比叡山「修行時代」

そんな次郎市ですが、あるときこんなこと思ったそうです。

「こんな悪さばかりしていてはいつか痛い目に遭ってしまうぞ。力が強いだけでは人間としての価値はない。」

それからは勉学に励み、家の檀家寺だった寮の「勝縁寺」というお寺に入門しました。

同じ岡保地区です。

※勝縁寺は今もありますが、写真掲載NGだったので、寮の標識だけ載せておきます。

勝縁寺の起こりは平安時代まで遡り、延暦二十三年にこの地に大学寮を設置したことに始まるそうです。

勝縁寺は現在浄土真宗ですが、文明三年(1471)以前は天台宗だったお寺です。

また、「勝縁寺」という名前も、慶長十年(1605)以前は「青蓮寺」という名前だったようです。

つまり、次郎市が入門した当初は「青蓮寺という天台宗のお寺」だったという事です。

次郎市はここで修業を積み、さらにその後何十歳かのとき比叡山延暦寺へ登り、そこでさらに修行を積みます。

ここで立派な僧となったのです。

そして、それらの修業を経て、遂に福井県勝山市の平泉寺へ迎えられることとなるのです。

平泉寺時代「悪僧か善僧か」

平泉寺へ招かれる時、「東尋坊」または「当仁坊」という名をもらい、この地にやって来ました。

ここから、東尋坊終焉のカウントダウンが始まって行きます。

東尋坊の跡というのが平泉寺にあり、東尋坊がこの地にいたこともこうして証明されています。

この平泉寺からの伝説が、いわゆる「悪僧東尋坊伝説」で知られている伝説です。

しかし、当サイトでは2つの東尋坊伝説を取り上げます。

本ページでは伝説を簡単に紹介します。

東尋坊伝説の詳しい中身や各説については、別記事に記したものがありますので、伝説についてもっと詳しく知りたい方はこちら↓で見て行ってください。

悪僧東尋坊

| 東尋坊は平泉寺の僧だったが、乱暴者だったので皆から嫌われていた。 そんな東尋坊は、郷娘の綾女(あやじょ)という娘に心ひかれていた。覚念という若い美僧(※1)がいて、彼女と相思相愛の恋仲だった。 ある日の黄昏時に覚念と綾女は野辺を語らいながら手をつなぎ歩いていた。それを妬んだ東尋坊が陰から石を投げた。それが綾女にあたり、彼女はその場に倒れて死んでしまった。 年も明けてある寿永元年(1182)四月五日。衆徒たちは坂井港の勝地を探って安山岩の絶壁の上に酒宴を開いた(※2)。その場には東尋坊も覚念もいた。仇を狙う覚念は、東尋坊へ日ごろの恨みを持った僧たちと共に、東尋坊が酒に酔ったところを見計らい絶壁へ連れ出して突き落した。 |

これが、東尋坊の悪僧伝説。

一般的に知られている伝説だと思います。

これだけ見ると、かなりの悪者です。

しかし、もう一つの伝説もあります。

その伝説は、この悪僧とは全く正反対なのです。

善僧当仁坊

| 東尋坊が平泉寺へ来た頃は、多くの僧がいた。中には悪いやつもいて、仏具を売って私腹を肥やすものや、平泉寺の領地を奪い取ろうと企てるものまでいた。当仁坊はそのことを聞き、彼らを集め 「坊さんである者がそのようなことをしては、仏の教えに背くことになる」 といって戒めた。当仁坊はこの時も昔の力の強さは健在で、皆逆らうことができなかった。その時から皆は当仁坊をけむたがって、「彼を消してしまえ」ということになった。 ある年の春、坊さんたちは三国の高い岩場で見物をする画策を立て(※2)、当仁坊を誘った。皆は絶壁の上で海を見晴らし、酒盛りをした。当仁坊は元々酒が好きなうえ、景色も良く、皆がすすめるので飲みすぎて酔っぱらってしまった。そこで一人の坊さんが 「当仁坊さん。向こうに見える船は、どこの国の船か」 といい、当仁坊は 「どれどれ」 と立ち上がり、よろめく足で崖のふちまで行って沖の船を見ようとした。そこを見計らい、そばにいた者が力を合わせて、当仁坊を崖から突き落とした。当仁坊は、 「はかられたか。無念」 と無念の声をあげながら、崖の下へ落ちて行ったという。 |

善人だったために命を落としてしまった。

これがもう一つの東尋坊伝説。

悪僧東尋坊とは全く逆の人柄だったようです。

※備考

(※1)覚念は「真柄覚念」という侍であったという説も。

(※2)四月五日は平泉寺の川上御前の祭りであり、その日に僧たちで宴をするのが通例になっていた。それを利用して東尋坊(当仁坊)を消そうとしたとも。

三国の絶壁「終焉の地」

景勝地東尋坊。

ここが東尋坊の終焉の地です。

東尋坊が突き落とされる時、周りにいた僧や稚児を道連れにしたと言います。またそれでも恨みは収まらず、晴天だった天気が急に荒れだし、海が荒れ、黒雲ができ、怨念は雷となってその場にいた僧たちを打ち殺し、それでも尚平泉寺へ黒雲として行き、平泉寺の坊舎を焼いたと言います。ここから「東へ尋ねる坊」で「東尋坊」となったとか。

東尋坊の命日四月五日は必ず海が荒れ、漁師たちはその日は海に出ず、平泉寺の祭りには天気が荒れたのだそうです。

相当の怨みがあったようです。

平泉寺の東尋坊の井戸「死後の伝説」

東尋坊が亡くなったとき、2つの伝説が起こりました。

その一つが、平泉寺に現存する「東尋坊の井戸」です。

東尋坊が三国で殺された時、この井戸が血で染まったという伝説があるのです。

この井戸については、別記事があります。

こちらには、他伝説やくわしく書いていたりするので興味があれば見てください。

勝縁寺の言い伝え「死後の伝説」

そしてもう一つの伝説、それは東尋坊が一番初めに入ったお寺「勝縁寺(青蓮寺)」です。

東尋坊は、故郷のこのお寺に魂だけ帰ってきたと言います。

「正月と七月の十五日に阿弥陀経を読んでください。報恩講にはごしょうばんをさせ、このお膳に持って与えてください。」といって朱塗りのお膳とお椀を置いて行ったと言います。

と『越前若狭の伝説』に書いてあるのですが、当時は天台宗のはずなので、真宗の「報恩講」という単語が出てくるのはおかしい・・・。

↑なんてことも思いましたが、天台宗でも「天台大師御報恩講」とか「伝教大師御報恩講」とかとも言うそうなのでもしかしたらそのことなのかなとも思った次第です。

ただ、他伝説でも「東尋坊がお膳とお椀を置いて行ってそれが伝わっている」という話があるので、この伝説の筋は違いないようです。

ということで、勝縁寺さんに直接電話でお話をお聞きしたところ、

確かにそういった伝説は伝わっています。

ただ今は、そのお膳とお椀はここにはなく、勝縁寺分寺の際に宗法寺という福井のお寺に持って行ったと聞いています。

とのことでした。

確かに伝わっていることが確認できました。そして、それが宗法寺というお寺に伝わっていることも郷土史にも記載があったので、こちらの裏もとれました。

さらにいろいろと教えてくださったのですが、これは勝縁寺と宗法寺内の話になるので、あまり深くは語らないでおきます。

簡単な説明は次の[宗法寺「伝わったお膳とお椀」]で記します。

勝縁寺さんには、貴重なお話を聞かせていただけました。

ありがとうございます。

東尋坊は死後、毎年のように報恩講にやってきていた。信仰心が篤く、故郷の最初の寺であり檀家寺を忘れずに慕っていたという事なのです。

宗法寺「伝わったお膳とお椀」

近代まで伝説が付け加えられる東尋坊伝説。

福井市城東(下北野)に宗法寺が建っています。

創建は昭和12年。福井大地震で昭和23年に全壊後復興して今の形です。

かつて勝縁寺の住職を務めていた柴田姓が分寺してこちらに宗法寺を立てて今に至るようです。

その際に、「東尋坊のお膳とお椀」も持ってきたと言います。

宗法寺の方にも直接お話をお聞きしました。

宗法寺さんでも、確かに東尋坊の伝説は伝わっていて、東尋坊のお膳とお椀の話も伝え聞いているとのことです。

ただ、例のお膳とお椀は今はどこにあるのかわからず、現住職さんは見たこともないそうです。

しかし、お寺にはどこの本の一文かわからないが、東尋坊伝説の資料があったということで、わざわざ見せてくださいました。

私が東尋坊の事について調べてるという事で、いろいろとお寺の中で調べてくださっていたようです。

ありがとうございます。

それにしても、こうして東尋坊の伝説が色濃く伝わっている所を見ると、やはり勝縁寺さん宗法寺さん、そしてそれと繋がる荒木別所の各地は東尋坊と伝説とのかかわりは深いようです。

その後の勝縁寺と平泉寺

時代が過ぎ、天正2年(1574年)に平泉寺焼き討ちが起こります。

この事件の際、勝縁寺と平泉寺が交わります。

- 平泉寺焼き討ちの一向一揆側の大将は「本覚寺と寮の勝縁寺」である。『福井県史 通史編3』

(参考:https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-5-01-02-03-03.htm) - 越前一向一揆で平泉寺を攻撃、この際大町専修寺と共に加わったと思われる。『福井県の地名』

これらの証拠に、永平寺から勝山にかけて勝縁寺の末寺が多く存在すると言います。

東尋坊を死に追いやった平泉寺、その焼き打ちの際、東尋坊の故郷であり檀家寺であり、東尋坊が慕い続けた勝縁寺が大役として参加していた、しかも平泉寺の近くに多くの末寺を作ったのでした。

はたしてこれは、偶然でしょうか。

東尋坊の鎮魂(東光寺)

殺された東尋坊の魂はその後、福井の東光寺の長老瑞雲及び回国僧が詩歌を浪に沈めてから、この命日の大荒れはやんだといいます。

以下その歌。

好図見性到心清 迷則平泉不太平

北海漫々風浪静 東尋何敢碍舟行

[瑞雲]

沈む身のうき名をかへよ法の道

西を尋ねてうかべ後の世

(海の底に沈んで行った東尋坊の名前を、仏の力で別の名に変えてください。「苦しを尋ねて怨みを晴らす」のではなく、「仏がくる西を尋ねて後の世の手本になる人となる」という名に・・・)『福井県の民話』より

[回国僧]

東尋坊とはどんな人物だったのか

修行を積み平泉寺へ招かれた東尋坊。

三国の絶壁で命を絶たれた後、平泉寺を恨み続け、故郷の勝縁寺を想い続けた。

東尋坊という人が本当にいたとしたら、悪人だったのでしょうか、善人だったのでしょうか。

歴史も言い伝えも混じり合い改変される時代の流れで、彼の本当の人物像は今ではもうわかりません。

各地点の地図

情報提供・参考資料

情報提供

『勝縁寺』

『宗法寺』

『岡保を知ろう会』

参考資料

『福井県の伝説』『平泉寺要史』『越前若狭の伝説』『雄島村誌』『大野郡誌』『帰雁記』『朝倉始末記』『岡保村誌』『ふるさと岡保』『福井県の民話』『福井むかしばなし』『若狭・越前の民話』『福井県史』『福井県の地名』

他現地説明板

※備考

「悪僧」という言葉には、「規律を乱す悪い僧」という意味の他に、「僧兵」という意味も込められていると言います。

東尋坊は比叡山から平泉寺へ来ています。比叡山も平泉寺も僧兵が多くいた寺で有名です。

つまり、東尋坊も僧兵だった可能性が高いと言えるでしょう。

「悪僧東尋坊伝説」は、「僧兵→悪僧→悪い僧」というイメージの流れからできた、後の世に作られた伝説だったのかもしれません。

動画もあります。

コメント

昔から、悪僧説は変だな?と思っていました。悪僧なら用心して崖には近寄らないし、昔話で残るのも恥じな訳で。平安時代から戦国時代と武力や様々な権限を持っていた平泉寺からすると、後者の話が自然な気がしますね。

そうですよね。歴史は勝者によってつくられるとも言いますし、善人を手にかけた者が「あいつは悪者だった」といってしまえば…、死人に口無し。なんだかいろいろと考えさせられる伝説のような気がします。