小野篁。実在した人物とされていますが、そんな中で一番有名な話は、閻魔大王の秘書として地獄へ通っていたという話が有名です。

そんな小野篁の墓が、この福井県若狭町の無悪(読み方は「さかなし」)にあるのです。

なぜここにあるのか。伝説や経緯などを見ていきます。

無悪山安楽寺

小野篁(おののたかむら)の墓があるのは、若狭町旧鳥羽村無悪にある安楽寺というお寺です。

かつてこのお寺の仁王門には仁王像がいたようですが、だいぶ昔に小浜の妙興寺に売られたそうです。

安楽寺は慶長16年(1611)8月17日総持寺輪番地常在院第七世獅心勇建和尚によって開山されました。

初め法相宗に属し、後に天台宗へ改宗。創建から常在院の末寺としてあり続けました。名を無悪山といいます。かつては大伽藍を備えていたとしますが、大火によって焼失。

現在は曹洞宗。大本山は永平寺・総持寺。

参考:『上中町郷土誌』『鳥羽村誌』

『上中町郷土誌』の『社寺由緒記』には、「往古は真言宗」と書かれており、なんかいろんな宗派を巡っているような感じです。

そしてこの地の元が、小野篁の古跡として名高い土地だったそうです。その初めが、この山へ安置した「本尊聖観世音菩薩像」でした。

一番最初の写真にあるように、集落の入り口が安楽寺の入り口です。

門を抜けると階段があります。

無悪山の安楽寺は集落の上にあります。

そして、この階段を上る前、向かって左側に「小野篁の墓」があります。

小野篁の墓

小野篁の墓について

看板が掲げられているのですぐにわかります。

誰の墓かわからないなんてことにはなっていなく、町の指定となっているのでこうして堂々と示してくれています。

小野篁は、小野妹子の玄孫岑守の子です。生まれながらに・・・。

一説には小野小町の祖父という話もあります。

一番有名なのは冒頭でも話した通り、あの世へ繋がる井戸を通じて、閻魔大王の仕事を手伝っていたという伝説でしょう。

そんな超有名人の墓が、この若狭の地にあるのです。

小野篁の墓。石塔。

宝篋印塔が2つ並んでいます。見た感じ破損は無し。ほぼ完全な状態。

なぜ2つあるのでしょうね。

墓石は花崗岩。高さ4尺4寸余り。幅1尺8寸余り。

同型の物が二基並び、小野篁を祭る。

毎年9月5日(昔は旧暦8月5日)に墓前祭を行う。

参考:『鳥羽村誌』

としています。

高さ130cmくらいと『鳥羽村誌』に書かれていますが、もうちょっと大きかったような気もします。

小野篁の伝説 ~流罪から若狭滞在~

では、なぜここに墓があるのか。

毎度のごとく『福井県の伝説』を見ていきましょう。

昔、仁明天皇は藤原常嗣を大使とし篁を副使として唐に遣わされたが篁の才学は常嗣の上にあったので心平らかではなく、病と称して途中より帰り西道の詩を作りて常嗣をそしりし中に上を軽んずる文字があったので隠岐に流されたと。然し天皇はその文才を愛して直に赦された。その時帰国の節海上大風波のため、北日本海に難船し、かろうじて当国の内外海村田烏に漂着され、海士坂(あまさか)を越え当国足を止められ、この観世音菩薩に参詣し給い、我をお救いくだされたのは一重に彼の観世音菩薩であるとて自ら開基となり、無悪山安楽寺と名称し、御念持遊ばされたが、朝廷の御召により本官に復し給うた。当村御立ちの節、当地には雷の落ちないこと亦癩病を病まないことを御符遊ばされたので、それ以来この地には落雷がなく、癩病患者は出ぬと伝えられている。それで篁公の尊霊を祀るために安楽寺奥の院として九月五日には彼の霊塔に供養する。

※亦癩病(ハンセン病)

引用:『福井県の伝説』

なるほど。

頭が良すぎたから不満を買って隠岐流しにされたとは、なかなかです。

でも待ってくださいね。先ほど最初に安楽寺のことについて見てきましたが。安楽寺自体は慶長創建ですよね。伝説には「小野篁が開基」という言い方をしています。

これはまたややこしくなってきそうです。

あと島流しあたりの伝説でもちょっとわかりづらい部分があったので、もう少しその部分について『上中町郷土誌』から補足すると、

岑守に従って馳馬を習い、京都に帰っても学業をしなかった。そのため嵯峨天皇に「斯の人にして猶弓馬の士となるか」と叱られ、これにより後悔し学に志す。後、天長九年に従五位太宰少弐、正和元年に遣唐副使となり、備前守を兼ねて刑部大輔となる。

三年に1回目発船は失敗。四年に2回目発船の時、藤原常嗣と争ったため乗船せず、謡をつくって遣唐を風刺する。これに嵯峨天皇が怒り、五年十二月に隠岐に流された。そのたった2年後の七年に本位に復帰した。その後また昇格し続け、最終的に従三位までのぼり、仁寿二年十二月二十二日に五十一歳で死去。

参考:『鳥羽村誌』『上中町郷土誌』

『福井県の伝説』では、誰の怒りを買ったのかよくわかりませんでしたが、天皇の怒りを買っていたんですね。

また一説には「無悪善」という落書きを篁が「さが(悪)なくばよ(善)し。」または「さが(悪)なくばよ(善)かりなまし。」と呼んだため嵯峨天皇の怒りを買った。

参考:『越前若狭の伝説』

なんていう話もあります。似てる話ですが、ちょっと違いますね。

いずれにしてもそんな感じで隠岐に流されて、後に「謫行吟七十句」で天皇に文才を認められていたからすぐに帰ってきたという事なのでしょうか。いったいどれほどすごい人だったのか。

篁の子道風(とうふう)が宮廷に召されて、額に字を書いたとき、その褒美として父篁の配流はが許された。

参考:『越前若狭の伝説』

なんて説もあるようで、なんかいくつも説があってややこしいですね。まあ、だいぶ昔のことですし仕方ないのですけどね。

それにしても「遣唐使」という重要な役目を、同僚と喧嘩した(又は常嗣が大使で才のある自分が副使という人事が気に入らなかった)から船に乗らず、サボタージュみたいなことをしたなんて、結構人間味のある人だったんですかね。

この無悪の地には、漂流後3年ほど滞在したという言い伝えが残っているそうです。

先ほどの「小野篁が開基」という話は、可能性としてあるのは、安楽寺が建てられる以前に何らかの仏教施設を小野篁が開いていた、という事が想像できます。

小野篁は念持仏をここに祀ったということが郷土史には書かれているので、後半にその念持仏「聖観世音菩薩」について見ていきながら、この辺りを考えたいと思います。

無悪(読み方「さかなし」)の由来

さて、一旦お寺を出て集落を見てみます。

無悪(読み方は「さかなし」)の部落です。山の麓にあります。

先ほどの小野篁の伝説を見れば、なんとなくこの変わった名前の集落の由来も見えてきますね。

安楽寺縁起と関係のある謫行吟七十句の中に「悪無くんば無事ならん」の意味を含める句があり、嵯峨帝は「”サガ”なくんばよからん」と解されたために「無悪(さかなし)」の地名はここから生まれたとしています。

参考:『鳥羽村誌』『上中町郷土誌』

そう、先ほどの「さが(悪)なくばよ(善)し。」と似たような感じのやつです。

この無悪の部落の名前自体が、小野篁の一連の伝説に関係するものだとは、中々すごいところのようです。

無悪には安倍晴明の墓まであるというので、そういった特別な名前がついてもおかしくない土地なのかもしれません。

ただこの地名説には、やはりもう一つあるようで、

「さかなし」は「坂の足」のつづまったもので「無悪」は当て字に過ぎないと永江秀雄氏は言っているそうです。

参考:『越前若狭の伝説』

すっごい普通です。

確かに史実はつまらない説であることの方が多いと言われますが…、いやでも当て字にしても「無悪」なんて思いつかないのでは?とも、個人的には思ってしまいます。

まあ、おもしろい説を推してしまう、人間の”さが”なのです。

安倍晴明の墓まである「無悪」

先にも少し記しましたが、無悪内には安倍晴明の墓もあります。

こちらは墓のある場所があんまり、人によっては入りずらい場所にあるので、よかったら当サイトで行った気分になってもらえばと思います。↓

とりあえず今は安楽寺と小野篁についてを見ていきましょう。↓

安楽寺境内

さて安楽寺に戻ってきまして、境内を見て行こうと思います。

天保と嘉永の灯籠

山門を抜けると最初にある灯籠です。

後ろには「天保」と書かれており、相当昔の物です。そんな時代からずっとここにあるのですね。

さらにこちらは「嘉永」の灯籠です。

こちらの灯籠は小野篁の墓の前にあります。

昔から信仰が続いているという事ですね。

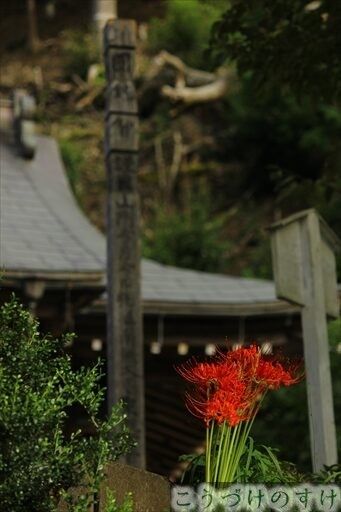

彼岸花

安楽寺に彼岸花。小野篁の墓があるところに彼岸花。

特に群生などというわけではないですが、個人的に小野篁に縁のある場所で、墓があるこの地に彼岸花が咲いているというのは、とんでもなくうれしいのです。

なので、意地でも小野篁の墓と彼岸花を共演できる場所を探しました。

向こうに少し見える石塔が墓です。手前に彼岸花。無理やり感は否めませんが、仕方なし。

下の方にも彼岸花が少し出ていましたが、2022年9月25日時点ではまだ蕾でした。でもほとんど咲いていたのでベストシーズンだったんじゃないかなと思います。

観音堂と鐘楼

階段を登りきると観音堂が見えました。向こうには鐘楼も見えます。鐘はありませんが。

結構古そうなお堂です。

大正6年出版の『鳥羽村誌』には、

本堂や観音堂は明治十五年五月十五日再建した

と書かれていますが、その当時の物なのでしょうか。そうだと言われても、そうか、と納得はしそうな見た目です。

後に、ホームページがあったので調べてみると、現在の物は明治23年に建てられたものらしいです。

鐘楼の鐘の方は戦時中金属類回収令で没収されたそうです。

本堂?

観音堂の向かって左手に、お寺の寺務所と繋がっているのが本堂と思われます。

こちらも観音堂と同じ年代のような見た目です。

現在は無住職らしく、たまに集落の方がお寺の寺務所の方へやってきていました。

行基作 小野篁の聖観音

聖観世音菩薩は小野篁の念持仏にして、行基菩薩作と言い伝えられています。

現在はお寺の境内西側にある、新しい頑丈なお堂に安置されているようです。収蔵庫だそうです。御開帳の時は先ほどの観音堂へ移動させて御開帳するそうです。

この収蔵庫の前には観音像の縁起も書かれており、現地でも十分にこの伝説を知ることができます。

一集落ではありますが、しっかりとした観光案内も充実しているのです。

隠岐流しにあった際に、篁は自分の念持仏である聖観音に日夜祈祷していたそうで、それでいて文学もおろそかにせずにいたと言います。そこで「謫行吟七十句」をつくり、その文才が認められ、帰路につきますが、隠岐から帰還の途中、難破し、田烏に漂着し、海士坂を越え、当区に来て聖観世音菩薩を安置して自ら開基となり在留したという事です。

というのが、『鳥羽村誌』『上中町郷土史』に書かれています。現地説明板にも、篁が聖観音を安置したことが安楽寺の始まりとしています。

やはり、これが安楽寺の始まりのようです。一番最初の「慶長に創建」というのはどういうことなのでしょうか。

実際、聖観音は平安前期の作で国指定重要文化財ですので、やっぱり時代的には小野篁の時代あたりのようです。仏像がそれを証明しているので、よくわからない部分も多いですが、小野篁開基という方を推していくことにします。

御開帳は33年に一度、最近では平成27年に御開帳されたようです。

あの小野篁がその目で見ていたかもしれない仏像を、ぜひとも拝見したいものです。

小野篁の墓は彼への感謝

この土地に小野篁の墓があるのは、墓というよりも彼を慕い感謝していた村人により建立されたのでしょう。

村に聖観音を安置され、人の心のよりどころとなったであろうお寺を開き、雷という自然災害を除け、ハンセン病という昔では得体の知れない病気だった物を封じられた。聡明だった小野篁は村の人にいろいろな事を教えていたかもしれない。

そのすべての感謝が、この「小野篁の墓」に詰まっているのでしょう。

そして今も、ほぼ破損がない状態のまま、とてもとても大切にされているのです。

参考文献

『福井県の伝説』

『鳥羽村誌』

『上中町郷土史』

『越前若狭の伝説』

アクセス(最寄り駅、駐車場)

最寄り駅は、JR小浜線大鳥羽駅から徒歩33分。

自動車では若狭上中ICから3分。

駐車場は、よくわかりませんでしたが、お寺の敷地内(坂を上ったところ)にスペースがあります。

同じ無悪内に歴史の重要な遺産「条里制当時の起点石」が残されています。

コメント