瓜割の滝で有名な天徳寺。その周辺にぜひとも足を運んでほしい見所があります。四国八十八か所を巡る石仏群です。

それは、むかし起こった不思議なお話に由来します。

若狭町天徳寺には福井の一大観光地である「瓜割の滝」があり、夏になると避暑地としてこの場所を多くの観光客が訪れます。

そんな天徳寺瓜割の滝周辺には、まだまだ重要な場所があります。その一つが「四国八十八か所石仏」。

なぜ、この天徳寺に四国八十八か所の石仏があるのか。

今回は、そんな天徳寺の八十八か所石仏の伝説と由緒、現地の様子を見ていきます。

どこにあるのか、どんな場所か

まず天徳寺があるのは、福井県三方上中郡若狭町天徳寺地区。

若狭路、丹後街道沿いの集落で、その一番奥に天徳寺境内や瓜割の滝がある水の森があります。

このあたりは古くから霊地とされていたようで、修行の寺坊も多くあったようです。

京都東寺の日記と村の古文には、

天徳寺に十一坊ある

と書かれており、瓜割の滝の「水の森」や馬頭観音堂など合わせた一帯の場所がすべて天徳寺の霊地とされていたみたいですね。

今回の四国八十八か所石仏もその圏内にあるということで、神聖な土地ということです。

四国八十八か所があるのは天徳寺の東側、馬頭観音堂のある方にあります。

瓜割の滝への道の途中に、案内板があります。

この橋の向こう側に、天徳寺本尊の馬頭観世音のお堂と四国八十八か所石仏があります。

では次項から、天徳寺四国八十八箇所について見て行きましょう。

天徳寺四国八十八か所石仏

まずは伝説から。

|

文化年間(1810ごろ)本如上人がある夜修行をしていると、天から不思議な声が聞こえた。 参考:『越前若狭の伝説』『三宅村誌』 |

何とも不思議な話です。

この辺り一帯が霊地と言えども、やはりこういった話が出てくるとさらに特別な地に思えます。しかも、この若狭にとどまらず、佐渡まで出てきているのですから、話が壮大になってきます。

ただ単に、「夢のお告げがあって石仏をつくった」わけではなく、「佐渡の石工に作らせておいた」というのが、the伝説という感じです。

先ほどの案内板から橋を渡り、馬頭観音堂まで来ると、その右側に階段と「石仏四国八十八箇所入口」の文字があり、のぼりや説明板などもあります。

荘厳な雰囲気の中、いったいどこまでこの階段は続くのかという印象です。

ただ、人がいない。

瓜割の滝の方には人がいるのに、こちらは毎回人がいません。

この階段は、苔が凄いのでとても滑ります。雨が降って居なくてもこの辺りは「水の森」ですから、湿気が常にあります。なので、常に濡れているので常に滑ります。

気を付けてください。

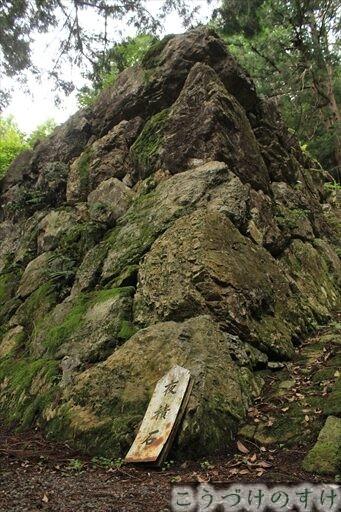

この階段を登っていくと、もの凄い大きな石が積まれた「夜積石」なる石垣が現れます。

下にあった説明板によると、「夜に積まれた石」らしいですが、それ以外に説明は書かれておらず、謎です。

そしてさらに数段登ると、

大師堂があります。

ここが四国八十八か所石仏の場所です。この大師堂を囲むようにして石仏が並んでいます。

これが、かの伝説の石仏です。

夢のお告げから佐渡で造られ、善右衛門が持って帰ってきたものです。

『新わかさ探訪』では、約50㎝くらいの石仏と書かれています。そんな大きさの石仏群です。

かけている部分もありますが、苔むしており、長い年月を物語っています。

そしてその石仏の下に

わかるでしょうか。赤丸で囲んだ中に丸い穴があります。(この穴だけ撮り忘れてしまって、他に撮った際の拡大写真になってしまいました。見にくくて申し訳ないです。)

ここが、上人が四国から運んできたという八十八か所の土が入れてある場所です。ここを踏むと四国八十八か所巡礼に相当するということです。

もうほとんど埋もれかかってしまってます。

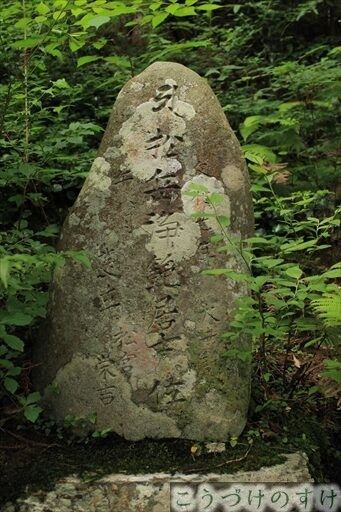

周りには、石碑や宝篋印塔もあります。

その中の一つの石碑には文化七年とあるので、石仏ができたあたりの年代でしょうか。寄進者の一覧もありましたが、風化していました。

それにしても、佐渡まで石仏を取りに行った善右衛門もそうですが、その後に上人が自ら四国八十八箇所を巡って土を集めたというのもすごいですね。

この不思議な伝説を実感できる場所がこうも荘厳に残っており、信仰の地とされていることは素晴らしいことです。

残る謎

ここで1つだけ疑問があるのです。

いや、今回の伝説の内容というよりかは、人物についてなのですが。

天徳寺は真言宗金剛金剛峯寺の末寺で養老二年泰澄大師が彫った馬頭観音を祀ったことに始まりました。

参考:『若狭遠敷郡誌』

とあります。「真言宗」なのですね。

では、霊夢を見たという人は「本如上人」。つまり、「浄土真宗」のお坊さんなわけです。

本如上人は浄土真宗本願寺派(西本願寺)の19代です。

1778年~1827年とこの伝説での年代も合致します。

なぜ、浄土真宗のお坊さんが真言宗の寺にいるのか。

『三宅郡誌』の天徳寺由緒も見てみましたが、八十八箇所のところにしか本如の文字は書かれておらず、わからない。

伝説と年月と信仰の空間

不思議な伝説と信仰と荘厳な石仏群。

それらを一度に味わえる天徳寺の四国八十八か所石仏です。

この伝説を知ってからここに訪れると、また特別な気分になります。

伝説に思いを馳せ、長い年月を過ごした石仏群の空間を感じながらお参りすれば、私たち自身もその伝説と歴史の時間の一部としてあるように思える、そんな場所です。

瓜割の滝を訪れた際はぜひ、こちらも訪れてみてはいかがでしょうか。

参考文献:『越前若狭の伝説』『三宅郡誌』『若狭遠敷郡誌』『新わかさ探訪』

基本情報(アクセス、最寄り駅バス停、駐車場)

最寄り駅は、JR小浜線上中駅。バスに乗り換え天徳寺バス停で下車、徒歩7分。上中駅からの徒歩だと19分。

アクセスは自動車で、若狭上中ICから車で12分。

国道27号線からだと天徳寺交差点を南の集落側へ入り、看板に沿って道を進むと駐車場が現れます。

駐車場があります。

コメント