福井県若狭上中大鳥羽に石按比古比賣神社が鎮座している。小原の神と夫婦であったため、お互いに勧請し合った歴史がある。

創建の由来や境内の歴史などを見ていく。趣のある社殿が見どころである。

御祭神の夫婦神

祭神:石按比古神、石按比賣神

前回の小原の石按比古比賣神社と同じ祭神です。

経緯も実は小原の方と同じなのですが、改めてここでも紹介します。ただ、創建については少し由緒が違うようです。まずは、その創建に関わる伝説を見ていきます。

由緒の鳥羽平定伝説

広い境内に古びた灯籠。大きな石が垣を成し、大木が茂る。

背後に山を成し、堂々と構える社殿は、畏怖の念さえ与える。

その昔、石按比古比売妹背の大神が、この地に降臨さられ賊徒を平定し国土を拓かれた神として旧鳥羽村の中央大鳥羽後に鎮座された。

引用:『御大典記念福井県神社誌』

つまりこの地の賊の平定からこの神社ができたとのことでした。

確か小原では尺太郎と尺次郎による勧請、またはこの地で暴れた大蛇退治による創建という事でしたが、大鳥羽では少しニュアンスが違うようです。

しかし考えて見れば、小原の「山が震動する」とか「大蛇が農作物や人畜に危害を加え、娘らを食らう」というのは、いわゆる「賊」による犯行から生まれた伝説とも考えられます。

なので、この大鳥羽と小原の創建伝説は結構辻褄があっているとも考えられます。

古の氏神

さて、この大鳥羽の石按比古比賣神社にはもう一つ興味深い話がありました。

当群大鳥羽村に岩倉明神あり 倉彦明神とも申す 又同村タカイジョという所のかみさびたる 森の中にも岩倉明神と呼べる小社ありて地主の神なりという伝えたり共に四月三日に祭りて同神なりといえり 二社ともに石按比古神に坐すなるべし 但し 二社の内いずれか式社ならむ今知りがたけれどタカイジョの森の中に坐て地主の神と申すがそれなるべし

引用:『上中町郷土史』元『伴信友全集』

「タカイジョ」。なんだかそそられる名前です。

しかも、その小社があるのが森の中といいます。なんだか三方のダイジョコや大島のニソの杜を連想するのは私だけでしょうか。

でも考えてみると、先ほどの話の通り、この地を平定し開拓した存在を祀る。つまり考えようには今の鳥羽の民がその子孫ともいえる。ということは、美浜の「ダイジョコ」や大島の「ニソの杜」と同じように、その地の「祖霊」「祖神」を祀っているという事にもなるのではないでしょうか。

小原との関係

さて、先ほど少し言いましたが、小原と関係の深いこの大鳥羽の石按比古比賣神社。その関係性を見ていきましょう。

社伝に「当社は、延喜式内社なり大同四年(809)三月三日に山城国岩倉村より勧請せり」といい、寛文七年(1667)三月の『国内神社書上書』に「大鳥羽村岩倉大明神とあり、大鳥羽村より比古神を小原村へ勧請し、小原村より比売神を勧請したるによって当国神社帳に石按比古比売の四座あるなり。」と記している。

引用:『御大典記念福井県神社誌』

『上中町郷土史』にも同じ内容が書かれており、

石按比古神は式内、石按比売神(姫神)は式外だった

という事がかかれていました。

これも小原の石按比古比賣神社に取り上げた通り、同じことが書かれており、大鳥羽の石按比古比賣神社と小原の石按比古比賣神社は常に密接な関係にあったのでしょう。

石按比古は大鳥羽に。石按比賣は小原に。

そして、後に互いに勧請し合って、大鳥羽・小原ともに「石按比古比賣神社」となり、夫婦神を祀り始めた。

ということです。

境内の歴史

この境内の歴史については、『御大典記念福井県神社誌』を参考に見ていきます。

本殿と稲荷神社と天満神社

- 明治42年3月境内に稲荷神社を遷座。

- 昭和27年4月に本殿、稲荷神社、天満神社に覆殿を造営。

- 昭和63年2月稲荷神社の鳥居(檜造・朱塗)を改築。

現在、この石按比古比賣神社には5つの社がありますが、そのうち中央に3つの社が覆殿により囲われています。暗いのでわかりにくいですが、かなり雰囲気があり、実際に見ると大社かとも思うほどの風格です。

左から稲荷神社、石按神社、天満神社だった気がします。

この1つ1つの社もかなり大きいので、圧が凄いです。

稲荷神社の鳥居も今もあります。

稲荷神社の鳥居は、東の正面口ではなくなぜか北の入口の方を向いて建っています。

理由は不明。

牛の像

- 昭和60年9月天満神社崇敬会の「大鳥羽丑年の会」が「牛の銅像」寄進。

牛の像はあります。頭に榊が乗せられていますね。

その後ろにあるのが、先ほど見た覆殿です。あの中に3社あります。

山衹神社と神明宮

- 明治42年3月稲荷遷座後、山衹神社も遷座。

- 昭和59年4月に境内社山衹神社を総欅造に改築。

- 平成4年からの大整備事業時に神明宮を総欅造に改築。

覆殿の両脇にそれぞれ1つずつ社があります。

このどちらかが山衹神社であり神明宮です。何も書いてないからわかりません。と言いたいところですが、屋根を見てみましょう。左の社です。

この特徴的な鰹木と千木。これぞ「神明造」。

つまり、おそらくは左が神明宮で、右が山衹神社なのではないか。と私は勝手に思っています。

境内全体

- 昭和45年4月に明治百年記念で拝殿を増築、境内中央の舞堂を移し祭器庫とする。同時に境内を遊園地として開放。

- 平成4年社務所建設計画時、氏子から430㎡の土地が寄進され、神社本殿及び境内社全部を後方へ曵舞移築して、木造平屋の社務所建築。平成5年3月に大整備事業完了。

写真暗くて申し訳ないですが、境内に入ると、まず遊具を備えた広い公園があり、その一段上に社があります。

上の歴史の通り、「後方へずらした」ということは、段になっているぎりぎりのところに社が建っていたのかもしれません。舞堂というのはこの一段下の所にあったのでしょうか。他の神社などでも神楽殿は一段下にあることが多いので、おそらくその通りなのでしょう。

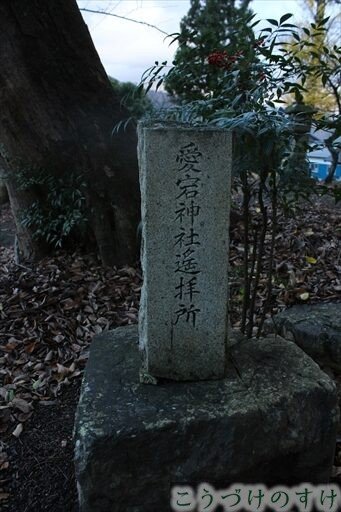

愛宕神社遥拝所

神社の北端にこのような鳥居と台座だけの場所があります。

扁額には「愛宕神社」と書かれており、横にある石柱には「火の守護」と書いてあります。

近くにはこのような石碑がありました。

「愛宕神社遥拝所」

山の上に愛宕神社があるのでしょうか。

郷土史には何も書かれていませんでした。謎の場所もあるのですね。

夫婦神のロマン

小原の石按比古比賣神社でも言いましたが、こうして夫婦神で祀られているというのは個人的に好きです。

しかもこの大鳥羽と小原の場合、元は別々に一柱ずつ祀られていたものを、後に互いに勧請し合って両方で夫婦神として祀るという、結構特殊な事が起こっています。

それがなんだか。とてもいい・・・。

参考文献

『御大典記念福井県神社誌』

『上中町郷土史』

基本情報

| 最寄り駅 | JR小浜線大鳥羽駅から徒歩6分 |

| 自動車 | 若狭上中ICから3分 |

| 駐車場 | 大鳥羽駅駐車場がおすすめ |

コメント