小山谷火葬場・足羽山火葬場・福井市聖苑と、福井市の市営火葬場は現在三代目に当たります。(訂正:現在二代目。小山谷火葬場は民営。)

かつて小山谷荼毘所ともいわれていた場所があったり、福井市七大荼毘所があったりしたようです。今回は公営火葬場をメインに見ていきます。

所々、訂正があります。

ご指摘くださいました有識者様に感謝申し上げます。

小山谷火葬場(小山谷荼毘所)

古来福井無常場七所の一、足羽山の北麓にあり、此処ぞ福井北邙の地、老少貧富の差別なくいつか一度は訪れざるべかざる所、山辺に漂う荼毘の煙絶間なく真に人生の果敢なさを感ぜしむ。この付近骨湯と称する浴場ありしも、十数年前囘祿の禍に逢い今はなし。

引用:『福井県足羽郡誌後編』

藩政時代~昭和初期の火葬場(荼毘所)です。

有識者にご指摘をいただきまして、判明しましたが、こちら「小山谷火葬場(小山谷荼毘所)」は民営とされます。

火葬場入口。

小山谷火葬場は現在の福井市足羽4丁目10番地あたりにあった火葬場です。

昭和14年まで使われていました。

小山谷火葬場については、藩政時代管理者三ツ橋の法興寺竝に町方と小山谷村と公事論あり、文政十一年九月一日御裁許の結果、左の通定められたることあり。

引用:『福井県足羽郡誌後編』

として規定を載せています。

小山谷以外に、福井市周辺に昭和二十年ごろまで幾久、芦中山、石ヶ谷の三つがあったといいます。ただし芦中山、幾久は市街地化され、石ヶ谷は地形が狭く拡張できないとして、利用者が減少し小山谷に利用者が殺到する状況となっていきました。

前にも記した通り、小山谷は藩政時代からの著名な火葬場ですが、小山谷荼毘所と小山谷火葬場の位置が異なっていたとの見解が『新修福井市史Ⅱ』で出されています。

訂正:上記について、小山谷荼毘所と小山谷火葬場は同一であるとされます。ただし今の西墓地にあった小山谷の火葬場を小山谷火葬場ということもあった可能性がありますが、そちらは「福井市営火葬場」のことです。なので、実質こちらの小山谷火葬場と荼毘所は同じもの。福井市営火葬場は別物です。

火葬場入口にはくぬき地蔵尊があります。

お墓参りをしていた方にお話を伺うと、この火葬場までの石畳の道は「石道」と呼ばれていたそうです。その方が子どもの頃はまだここに火葬場があったといいます。

一番奥に地蔵さんが立っています。この地蔵さんが立っている場所が火葬場があった場所であるとのことです。

まだ建物の名残が色濃く残っていました。

タイル張りの遺物。

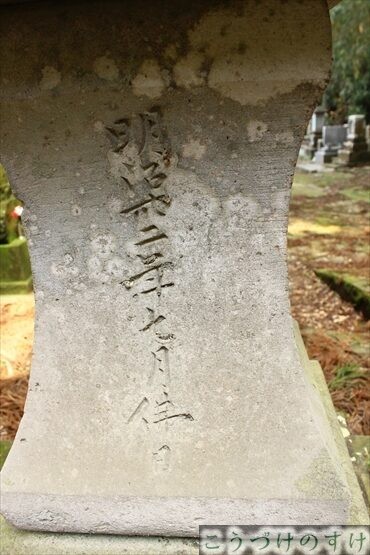

建物の前には灯籠があったようです。「無常燈」と刻まれています。

明治時代の物のようです。

建物の真ん中には火葬炉跡らしきものが残されていました。

下に穴が開いていることから火葬炉と見て間違いなさそうです。火葬炉はレンガではなく普通の石のようですが、足羽山で採れる笏谷石にも見えます。集落火葬場でも笏谷石を使った火葬場はたまにありますが、石自体はもろく劣化しやすいので公営火葬炉に使用していたかは怪しいところです。他の別の石かもしれません。

対してレンガ造りの建造物もあります。何なのかは不明です。

壺が散乱しています。骨壺かとも思いましたがこんなに大きいものでしょうか。今のイメージではわかりませんが昔はこんなものだったのでしょうか。形も大きさも様々なので支給されているものではなく個人で持ってきたものと考えるのがよさそうです。

建物の門はレンガにコンクリートを塗ったものだったようです。

ーーー

追記

小山谷火葬場関連で新たな郷土史での記述を見つけましたので追記します。

小山谷の骨湯

足羽山連山の西方にくぼんだ地形があり、山麓はむかし小山谷といわれていました。その村の火葬場が村はずれにあって山すそ一帯にお墓がならんでおり、参道の入り口あたりに仏所(足羽四丁目)があってその前に明治の中頃から骨湯がありました。

延べ二百坪ほどの木造二階建てで前をきれいな小川が流れていて、庭園もあり、料亭風の変わった建物でした。二階は大広間で宴会らしきものがときどき催され、また湯治客のための個室もありました。浴そうには三十センチ四方の麻の布ぶくろに白骨(人骨)が入っていてお湯に浮かされており、肺炎、皮膚病、神経痛などに効くとあって袋のしずくをたらして飲む人、袋で患部をちする人などでいつも大変にぎわっていました。

近くの人や石山の職人さんが疲れをなおしに一か月の入浴券(割引券)で通っていたようです。また、湯治客などは、幾日も泊りがけで、療養にこられていたものでした。入浴料は公衆浴場と同じで利用者から喜ばれていましたが、昭和八年秋惜しくも焼失して以来再開されませんでした。

引用:『足羽の昔ものがたり集』

小山谷荼毘所の記述でもあった骨湯の詳細です。

なんとも衝撃な、といいますか、そんな文化があったのだなぁ、という感じです。

要は、人骨を入浴剤代わりにしていたということですね。確かに人骨がなにか病気の効能になるなんてものは言われていないわけではないですが、それが昭和まであったとは。

小山谷火葬場の残骨を使っていたということですよね。

今では考えられない、そんな貴重な文化があった土地なのですね。

ーーー

昭和十四年四月十八日小山谷地籍に福井市営の葬祭場完成したるつき右火葬場は廃止せられたり。

引用:『福井県足羽郡誌後編』

市内の従来の火葬場は、前記のようにその設備が不完全であり、また市街地の中にあって位置としても適当でなかったので、福井市は近代的な市営火葬場を設置する計画のもとに、かねて適地を物色していた。その候補地としてはいったん足羽郡東安居村水越地籍を決めていたが、都合によりこれを変更し云々

引用:『新修福井市史Ⅱ』

これで新たな火葬場が出来上がることになります。

福井市営火葬場(足羽山)

一代目、市営火葬場。

足羽郡社村大字小山谷第二十九号七ツ尾一ノ一(現在の福井市足羽5丁目4番地あたり)。

昭和14年から平成11年まで使われていました。

火葬場が小山谷火葬場から変わる時の『火葬場位置変更ノ儀ニ付申請』には、このような一文があります。

火葬炉ノ設備 無臭無煙重油完全燃焼炉ヲ設備シ之ニ伴フ完全ナル装置ヲ為ス

参考:『新修福井市史Ⅱ』

この時代から無臭無煙の設備だったということでしょうか。

申請後、以下のように着工完成していきました。

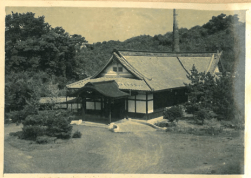

昭和十年九月の議決の後昭和十一年4,000坪を買収、整地。昭和十二年八月に火葬炉・煙突・電気重油燃焼装置・礼拝堂・付近の建物建設に着工。昭和十三年十二月完成。昭和十四年四月十八日竣工式。戦災は免れるも、昭和二十三年の福井地震で大きな損傷を受ける。昭和二十四年から二十七年にかけて復旧。その後。焼却炉の補修、重油タンクの新設など設備開園を行った。

参考:『新修福井市史Ⅱ』

同じく小山谷地籍にあったとされていますが、前述の小山谷火葬場とは位置がだいぶ違います。小山谷は足羽山の北麓大部分を言うようです。なので小山谷といってもどこなのかは住所が特定できるまで断定できないようです。

福井市営火葬場があったのは今の西墓地の北あたり。足羽山の西端といったところです。上写真の山の上に木々が茂っている間の辺りが火葬場があった場所のようです。昔は道がこの辺りから続いていましたが土砂崩れによって下からは行けなくなったそうです。

右の道は今でも使われています。そこから斜めに山へ行く。今車が止まって居るところが火葬場への道だったようです。

足羽山の上に来ました。西墓地は広大な墓地公園です。かつて地盤陥没が起きて大変なことになったことがあります。

西墓地の一番北に降りる場所があります。

ここから先は降りられません。この先が火葬場跡です。

火葬炉とロータリーがあったとのことです。今では草木が茂っていますが。中央に映えている気がロータリーの中心でしょうか。

福井市聖苑

福井市安田町11-1にあります。

平成11年から現在まで使われています。

火葬炉10基

小型炉1基

告別室3室

収骨室3室

その他待合棟、斎場棟があり式場としても使われます。

福井市ホームページより

しかし老朽化もしてきているようで、このままいくと使えなくなる火葬炉も出て来るとの事。今後どうなるか注目です。

ー追記

親族が亡くなったので、この福井聖苑を使うこととなりました。

その時の様子と館内の様子を、文章でほんの少しまとめたいと思います。

建物の正面は山側を向いているので、通常内部を見ることは不可能。

火葬の際、建物に入るとまず、入り口正面に告別室があり、そこに案内される。告別室は3つ。

最後の別れを済ませた後、告別室に入った反対側の出口を進み(さらに奥に進み)、炉前ホールに行く。

火葬炉は番号が振られており、合計10つ。天井は高い。

棺を火葬炉の扉の奥へ入れて、ゆっくりと炉の扉が閉まる。準備ができ次第、係員が案内し、喪主が「点火ボタン」と呼ばれるボタンを押す。

別れを済ませ、入ってきた所とは別の出口から出る。火葬は2時間ほどだった気がする。あっというまだった。

待合棟は広いガラス張りのロビーがある。私はそこで待った。待合室も6つある。1階と2階に3室ずつ。2階は一般人が入れるのは待合室のみ。

館内放送で収骨のアナウンスが流れ、担当の係員が迎えに来る。収骨室は3室。待合棟と隣接したところにあるため、収骨室が開いていると、1階の待合棟の通路には、あの臭いがする。

収骨室は位置的には告別室並びの西隣。収骨室についた時にはまだ骨はない。

そこから遺族代表が係員とともに迎えに行く。骨を運ぶ台車の音は独特である。私と一緒に待っていた人たちは嫌な音だとか、人の叫び声みたいな音だとかいう表現をしていた。確かにここでしか聞けない音ではある。

収骨室に骨が運ばれてくる。頭蓋骨の一部は砕かれていたが、ほぼそのままの形をとどめていた。骨の首当たりの部分からまだ少し、細い煙が上がっていた。骨はまだ熱い。

収骨は足から行うのだという。骨壺に入れる際に、足から順に上って行って、喉仏を入れて、最後頭の骨を入れる。すると、故人が骨壺の中で立っている状態になるのだという。

骨は骨壺に入れるくらいに自分たちで砕いた。

残った骨は愛知県の総合埋葬地に運ばれて埋葬されるのだという。

収骨が終わると、入ってきた出入り口から出て、そのまま窓口で手続きを済ませて解散となる。

私はそのまま寺に行き供養をした。

遺骨から放たれるにおいは独特のものではあるが、私自身はそれを吸っても何ら嫌な気分にはならなかった。

かつて福井県には一部、「骨がみ」という風習があったらしい。その名の通り、遺骨を噛むらしい。故人の力を自分に取り込む風習だったそうだ。

ある意味、今回、遺骨の一部から出る細い煙を吸ったことで、この「骨がみ」と同じような状態になったのではないかと、変に自分で自分を納得させたところがある。

今回はお世話にならなかったが、斎場棟もあるらしい。

あと、火葬炉は10つだったが、もう一つ小型火葬炉があるらしい。少なくとも私が入った炉前ホールには10つだけだったので、小型火葬炉はまた別のところにあるのかもしれない。

参考文献

『福井県足羽郡誌後編』

『新修福井市史Ⅱ』

『足羽の昔ものがたり集』

福井市ホームページ

情報提供・協力

地元の方

さいば萌様(https://www.youtube.com/channel/UCjBh0Dd3W4V1MnR_PcJWF_g)

コメント