朝倉遺跡と峠道で繋がっている、福井県福井市文珠地区東大味。

東大味の読み方は「ひがしおおみ」と読みます。

この東大味には数多くの旧跡名所が残っており、神社やお寺なども価値のあるものばかりです。また、最近一番は「明智光秀」に関係する遺跡がや明智神社が有名でしょう。

そんな東大味の見所を紹介します。

東大味には明智神社近くに駐車場もありますので、そこに車を停めて旧跡巡りをしてもいいかもしれません。

最寄りのバス停は、福井駅から京福バス西大味行きに乗り、東大味バス停を下車。

米こき地蔵

東大味集落に入口にこの地蔵さんがいます。

写真左にある木造の祠が米こき地蔵です。

では、いったいなぜこんな名前がついたのか。これはこの東大味に伝わる伝承が由来となっています。

|

ある親孝行の人が毎日欠かさずこの地蔵さんにお参りしていました。するとある日この地蔵さんの尻から米が3合ずつ出てくるようになり、それを持って帰っていました。それを見た欲張りな人が、「中にもっとあるに違いない」と地蔵さんの尻をほじくりました。それから米は出なくなったそうです。その由来もあり、この辺りを三合谷といいます。 参考:『福井県の伝説』 |

これは、よくある戒めの昔話のような感じですね。「欲張りはいけない」ということです。

今ではこの地蔵さんは集落の入口にいて、東大味を守っているような存在になっています。

普段はこの米こき地蔵の扉は施錠されているので見ることができません。

東大味バス停すぐそこです。

駐車場からは徒歩7分。

八幡神社

東大味集落中心北の山麓に氏神の八幡神社が鎮座しています。

写真左に「明治天皇皇太后両陛下御真影奉安所」と書かれています。この境内内にあるのですが、詳しくは次項に記します。まずは八幡神社の由緒からです。

養老元年(七一七)泰澄開基といわれる八幡神社と、神亀二年(七一六)創立といわれる足仲彦尊を祀る気比神社の二社が垣内の白山神社も含めて明治四十三年九月合祀されたとされています。参考『足羽町史』

この歴史が正しいかどうかは置いておき、創建不明の神社が多い中しっかりとした創建が残されているというのはかなり重要な事です。しかも創建が白山や文殊山を開いた泰澄ですから、なおさら由緒ある神社ということになります。

|

十一世紀の頃書かれたと言う越前国内帳足羽郡四十九前惣神分の中の、従四位尾味大社ノ神・従四位敦賀ノ神(東大味ノ字名に敦賀・神田・堂前がある)の二社は東大味に祀られた神社といわれる。 引用:『足羽町史』 |

ここに書かれていることは、なんだか難しかったので出典とさせていただきました。正直何を言っているかよくわからない(難しくて)。古い文献に出てきた神の名前は、この場所の神ということなのでしょう。

「敦賀」と見えるのは、敦賀市の「敦賀」と関係あるのでしょうか。

とにかく、そんな昔から伝わる神社ということです。

祭神:應神天皇、足仲彦命(福井神社庁による)

ご神体:本地仏の弥陀上品上生の座像(『足羽町史』による)

ご神体が仏像なのです。しかもこの弥陀上品上生の座像は、室町初期の作で市指定文化財になっています。かなり昔からあるのです。

現地の石柱にも「市指定文化財 木造阿弥陀如来坐像」の記述がありました。

神社境内にもいろいろ説明が書かれた紙などありました。参道は土から石畳となり、石段となります。そしてその大半が笏谷石です。ちょっとした装飾や柱などに注目すると、おもしろいかもしれません。境内は広く、石垣も立派です。

東大味バス停から徒歩8分。

駐車場から徒歩2分。

明治天皇皇太后両陛下御真影奉安所

前項の八幡神社の境内にあります。八幡神社社殿向かって左側です。

周りは笏谷石の柱、その中にさらに鉄製の柵に囲まれています。まさに近代の象徴のような感じです。

石や柱でやたら高さを確保されています。下に空間ができるほどです。

これは、一般人が参詣するときに人の頭の下にいかないように、常に上にいるということなのでしょう。明治天皇ですから、まさにその存在は絶対です。一般人が見下さないようにしているのだと思われます。

|

明治天皇が崩御されたあと、東京で明治神宮の建立が始まり、そのときに東大味の軍青団(青年奉仕)も参加しました。 参考:『上文殊 ブラリ探訪』 |

つまり、明治神宮か国の公認なのです。

老朽化で、平成25年に建て替えたそうで、以前の奉安所は上の参考書『上文殊 ブラリ探訪』に写真があるので見ることが出来ます。

こうみると、東大味は昔から存在感が強かったんですね。

東大味バス停から徒歩8分。

駐車場から徒歩2分。

明智光秀関係(明智神社、西蓮寺など)

東大味で一番有名となっている「明智光秀」関係の遺跡。

「明智神社」は、明智光秀が朝倉氏に仕えていた時の住居跡と言われています。そこには資料館も併設されていて、歴史を見ることもできます。

また、西蓮寺は柴田勝家に関係する文化財もあり、戦国時代の遺物が多く関係するところです。

こちらは別記事に詳しく書きましたので、そちらで。

東大味用水溜池

東大味の溜池は、集落北東にあります。地図で見るとわかりやすいと思います。

私も行こうとしたのですが、ここでアクシデントが起こりまして・・・・。

クマさん出没。

車や自転車に乗っているならともかく、徒歩で生熊を見たら、怖気づいてしまいました。

なので、「溜池」は断念しました。写真がありません。

なぜこの溜池を取り上げるのか。それはやはり歴史があるからです。昔はやはりこういった水に関する施設が重要だったのでしょう。

|

元禄から享保にかけて、用水奉行の戸田弥次兵衛という人が作りました。池のそばには小堂があり、戸田弥次兵衛を祀っています。後で行く西蓮寺にもこの人の位碑があり、命日には供養をしているそうです。 参考:『足羽町史』 |

溜池はこの村にとって重要の存在だったのでしょう。その事業を遂行した「戸田弥次兵衛」さんは称えられる存在なんですね。現在でも祠で祀られ、こうやって言い伝えられているのですからね。

バス停から徒歩14分。

駐車場から徒歩6分。

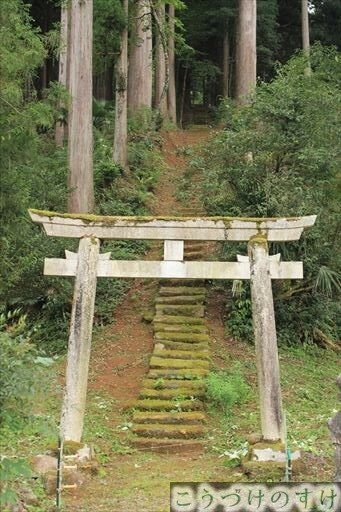

西蓮寺横の謎の社

謎の社の全容

西蓮寺の正門の横に山の中へと入る階段と鳥居があります。

階段と言うよりも、ただ石が置かれただけのような石段は、山の奥へ続き先が見えないくらいです。一体どこまで続いているのか。そしてこの先には何があるのか。

とにかく行ってみました。(入口は電気柵があるので注意)

登れども先が見えない。登れば登るほど足場の石段がガタガタになってきます。

登りきったところは・・・

すごく薄暗いです。そのなかに平地があり社がありました。

平地前には、2本の杉の大木があります。

外観は、トタンで囲いがされています。外の扉は開けることができたので、中へお邪魔しました。

中には、本体の社があり、何とも古めかしい狛犬と太鼓が置いてありました。

社標のようなものが掲げられていましたが、「天~~」と三文字書いてあり、「天」以外読めません。

いったい何の社なのか。一度集落まで降りて、近くにいらっしゃった地元の方にお話を聞くことができました。

地元の方の話

この方曰く、

専門家の人も何なのかわからなかった。

ということなのです。

明智神社や西蓮寺など、大河ドラマで盛り上がる時にここら辺一帯を朝倉の調査の際、県の文化財の人と大きなお寺の人が調べたらしいのですが、この神社だけは分らなかったそうです。

しかし、他にも情報を聞くことができました。

- 石段は全部で120段。

- 社標は「天明~」と書かれており、もう一文字は解読不能。天明(1781年~1789年)の時代の言い伝えと関係があるのではないかということ。

- 前回の調査以来、現在も調査中。

天明と書かれていたようです。

もし天明の時代の何かだとしたら、思い当たるのは「天明の大飢饉」でしょうか。全くの想像ですが。

しかし、学者の人でさえ分からないものがあるというのは面白いものです。

バス停から徒歩8分。

駐車場から徒歩3分。

「稚児の森」の伝説と怪異

東大味に伝わる屈指の「やばい話」です。

というのも、話の内容もそうですが、「怪異」の部類にも入るので、あまり公に癒えた話ではない感じです。

でも、ここで紹介したいと思います。まずは、『足羽町史』にざっくりと載っていたので、記します。

|

稚児の森は部落北東にあって、朝倉滅亡の時光秀の稚児の生埋めにされた所と伝えられ、怪奇怨念の気に満ちるとして今尚村人が遠のくといわれる。 引用:『足羽町史』 |

記述の通り、明智光秀に関わる話ではあるのですが、現地の観光にも記されていませんし、説明すらない。まず根拠がないしどこにあるか確定もしていないようなものです。

では、お話の本題へ行きましょう。

|

東大味町の字「五蛇久保」地籍に、俗に「稚子の森」と呼んでいるところがあります。南西に面した山裾のところです。 参考:『上文殊の歴史』 |

以上の通り、やばい場所なのです。

簡単にまとめましょう。

- 稚児の森は光秀の子が最期をとげた場所とされ、荒らすと怪異が起きる。

- その場所を掘ろうとした若者二人が、頭痛で掘れなくなる。

- 笹や芝を刈っていた人が、頭痛で作業ができなくなる。

- 杉の植樹をした人が、頭痛で苦しんだ。

ここで作業をする人が皆「頭痛」で苦しんだということです。

決定的な共通点があるのが不思議ですね。しかも大正というかなり最近のことですし、本当にあったことのか、その土地を触ってはいけないという言い聞かせの為に作った話なのかは分かりませんが、絶対に行こうとは思わないです。

まず、「明智光秀の稚児」というのが何者なのか謎です。もちろん聞いたことが無いです。

まあ、元々の話明智光秀自体が謎の人物らしいですからね。

今テレビとかで書かれている光秀像も怪しく、明智光秀に関しては、信憑性のある資料がほとんどないらしいですね。『明智軍記』もかなり後の時代、江戸中期にできたものだそうですし。

歴史なんてそんなものかもしれませんが。

東大味に潜在する多くの文化財と謎たち

以上のように、東大味は多くの歴史と言い伝えと謎が潜在しています。これからも多くの発見があるのではないかとも思います。

謎多き場所、歴史の遺跡多き東大味に一度訪れてみてはいかがでしょうか。

参考文献:『福井県の伝説』『足羽町史』『上文殊 ブラリ探訪』『上文殊の歴史』

東大味関係の記事一覧。

コメント