福井県美浜町宮代に彌美(弥美)神社がある。読み方は「みみじんじゃ」。

何でもご利益があるとされ「全ての願いが叶う神社」とも言われている。写真付きで境内や「ミミ」の名の由来、特殊神事にまつわる話などを見ていく。

彌美神社のご祭神

御祭神

御祭神:室毘古王、建御雷神、天兒屋根命、布都主神、比咩大神、大山衹命

参考:『御大典記念福井県神社誌』『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

祭神:室毘古王

合祀:建御雷神、天兒屋根命、布都主神、比咩大神、大山衹命、応神天皇、倉稲魂命、菅原道真公、天照皇大神、豊受大神、大山積命

参考:『福井県神社誌』

↑郷土史により若干の記載の違いあり。

御祭神「室毘古王」は、第九代開化天皇の皇子の日子坐王と沙本之大闇見戸売との子であり、「若狭之耳の祖なり」と古事記に見える。

『神社私考』には、「古この耳地を領れる耳別の氏人ありて、室毘古を祖神として祀れるにやあらむ」と述べられる。

室毘古王伝説

崇神天皇は王化に従わない人民討伐の為に四道将軍を全国へ遣わし統治した。その後、彌美神社祭神の室毘古王が三方郡を治め、臣下を郡内各地に遣わした。十村成願寺闇見神社の御祭神が母沙本之大闇見戸売であることもこれによる。

『古事記』では、「若狭之耳別」。

『若狭国神名帳』では、「正五位耳明神」。

降臨伝説

『神社私考』では、

「いにしへ弥美神社、此処に在て衰へ給ひたりしを嘉禄(1225~27)に再興して今の社地に移し奉りて二十八所の神と称し、其旧趾にも小社を建て、地主の神と称へるなるべし」

と記されているようで、「此処」というのは要するに「深山」の事なのだと思います。この元の深山というのはおそらく新庄のなのでしょう。彌美社(二十八所宮)の元々の地であり、降臨地とされて今でも地主を祀っている新庄。ここがすべての始まりなのでしょうか。

『わかさ美浜町誌 著す・伝える』ではこのような伝説もあります。

昔、新庄の山奥の大日という部落に金の御幣が飛んできてヨボの木に引っかかった。

引用:『わかさ美浜町誌 著す・伝える』

これが彌美神の伝説にも角形ありそうです。

『福井県の伝説』では、

彌美神社二十八所神の降臨

大宝の頃国家守護の霊社二十八所の名影を白幡に秘して、耳の川辺深山の空地大日澤に天降らせられたのを、後に宮代に勧請したのが彌美神社であると。御神体は御幣で、始めよぼの木の上にとどまらせられたので、今も祭体には新庄区のよぼの木一本幣を奉仕し、神事の一つに幣おとしというのがある。

引用:『福井県の伝説』

とあり、やはりこれが降臨伝説のようです。

そして御幣が御神体ということで、『わかさ美浜町誌 著す・伝える』にあった「とんできた御幣」が神の降臨だったという事になりますね。

ちなみにその後の言い伝えでは、

天降られた大神が、寄戸のはずれの籠野で休んだ時、寄戸の村人がお茶を差し上げた。いっぷくした大神は大層喜び、それで寄戸が小当屋の役を免ぜられた

参考:『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

というような話もあるようです。

なんだか急に人間味が増した・・・。

『わかさ美浜町誌』では『社記』を取り上げ、

文武天皇大宝二年日月両輪を始め奉り、天照大神国家守護の霊社二十八所の名影を白幡にして耳の川辺帯て、深山の空地に天降らせ給い(中略)御敷地を宮代村と名付け候なり

としています。

ただ次項で見ていきますが、この時点で二十八所が祀られていたかというのは、少しあやしいようです。じっくり見ていきます。

二十八所神社の話

『御大典記念福井県神社誌』によると、『彌美神社記』には

「文武天皇の御宇大宝二年(702)壬寅春、日月両輪を始め奉り、天照大神国家守護の霊社二十八所の名影を、白幡に秘して耳の川辺帯て、深山の空地に天降らせ給い(中略)御敷地を宮代村と名付け候なり。伊勢大神宮、八幡、春日、丹生、平野、松尾、加茂、稲荷、大原、石上、大和、住吉、龍田、広瀬、梅宮、吉田、広田、祇園、天満、気比、熊野、金峯、白山、熱田、十禅師、上下、日吉、三輪大明神」と28所の神名が挙げられてある。

引用:『御大典記念福井県神社誌』

とされ、有名な名前の神社がこれほど羅列してあるので、これが「すべての願いが叶う神社」とされる所以なのだろうと思います。

ただこの二十八所ですが、過去に改変がなされているようで…。

『若狭郡県史』では、伊勢両宮・加茂・松尾・平野・石清水・春日・大和・廣瀬・龍田・住吉・多賀・日隅・吉田・富士・祇園・北野・丹生・熱田・熊野・気比・戸隠・厳島・高良・諏訪・白山・金峯・石山とするようです。

しかし『社記』では、伊勢・多賀・日隅・富士・戸隠・厳島・高良・諏訪・石山がなくなり、稲荷・大原野・石上・梅宮・廣田・十禅寺・上下宮(若狭彦姫)・日吉・三輪が加わっていると言います。

参考:『わかさ美浜町誌 舞う・踊る』

伴信友曰く、大宝二年以降の神が祀られていると言い妄説としているようです。

併せて、一時期衰えた彌美神社を園林寺が再興し、その際に新しい神や仏さえも併せ祀って初めて二十八所大明神と呼べるだろうとしているようです。実際この二十八所宮の名は嘉禄二年(1226)以降からで、園林寺の勢力下におかれるあたりからのようです。

時代は違いますが青木紀元という人も、古くからの彌美神社と二十八所宮との関係については、この伴信友の意見に大方賛同しているようです。

彌美神社の歴史

2023年現在、彌美神社の社殿は新しくなっており、中は新築の匂いがしました。木の香りです。

そして結構広かったです。

以前は200~300年の社殿だったようです。そんな歴史の深い彌美神社の、その歴史を簡単に見ていきます。

- 明確な創立は不詳だが言い伝えでは大宝二年(702)。『若狭国神階記』に「正五位耳明神」とあり。

- 嘉禄二年(1226)以降社号を二十八所宮と称す。その後園林寺の勢力下になる。

- 正保二年酒井正勝公御祈願のため神殿を補修。

- 明治二年小濱藩廳より彌美神社へ復旧。

- 明治四年郷社へ。

- 明治五年敦賀県廳より郷社へ。

- 明治四十年四月神饌幣帛料供進神社指定。

- 明治四十四年十二月境内社合祀。

- 大正十四年一月県社へ。

- そして、令和3年(2021)に300年ぶりの大改修を終え、新たな社殿が完成。

彌美神社は、嘉禄二年(1226)から明治二年(1869)まで二十八所大明神と呼ばれていたのですね。

彌美神社のある「宮代」地区についても、かつては「御社」ともいわれていたとされます。

宮代にしても御社にしても、どちらとも神社と深い関りのある名前で何とも神秘的ですね。

呼び方が同じなのにここまで似たように漢字を当てられるというのもすごいと思います。

彌美神社の信仰

総氏神・耳庄総鎮守として

彌美神社はこの地域一帯の総氏神として信仰されているようです。

今でも長い参道があり、境内からおよそ750m先にも社標が建っているなど、広い信仰を現わしているであろうことを目の当たりにします。

例祭の時、悪天候で川を渡れなかった興道寺地区はかつて川沿いの大石に供物を供え遥拝していたといい、その石は現在も日枝神社の御膳石として残っています。

また、木野の木野神社にも似たような遥拝のための石があるといいます。

また、古くから領家・国主・武家の崇敬も厚く、先の歴史に記した通り、小浜藩主の酒井正勝が京極忠高が崇敬しています。

御嶽信仰(山岳信仰)

後ろにある、少し左寄りの一番高い山が御岳山と思われます。

前回御嶽山に登りまして、御嶽山にある小社を見てきました。

いわゆるこれが彌美神社の奥の宮らしく、「御嶽神社」といいます。

この御嶽山は彌美神社の神体山とされ、民俗信仰の自然信仰を表すものとなっています。つまりは「山の神」です。

こちらの社については前回の記事に写真付きで書きましので、そちらを見ていただくといいかもしれません。

園林寺との関係

先ほども少し記しましたが、彌美神社と園林寺はかなり密接な関係にあり、現在でも隣接地(同じ土地?)に立っています。

嘉禄二年(1226)に彌美神社が再興されて、園林寺の下に入り守護者的性格を与えられるようになったとし、荘園制の進行によって園林寺勢力下→二十八所宮として再興という形になったのだと言います。元々の彌美信仰である民俗信仰はこれにより押しやられ、地主神となっていったのだとされます。

ただ荘園領主は延暦寺常寿院で天台宗。園林寺の真言宗とは違う。それでも彌美神が地域の自然神としていたために、荘園鎮守社として受け入れたのだと言います。

永禄五年(1562)の日記にも延暦寺常寿院が信仰の中心として二十八所宮を荘園機構に取り込んでおり、天台宗の延暦寺常寿院(荘園領主)と真言宗の園林寺(二十八所宮)は宗派を超えて結びついていたとされ、延暦寺常寿院からすれば、二十八所宮(園林寺)を信仰の中心として地域の支配に利用していたのだと言います。

新庄の元の地は、「大日」といい、園林寺の奥の院には雨宝童子が祀られる。この雨宝童子は大日如来の化身という。二十八所宮にも伊勢が祀られる。本地垂迹で天照大神は大日如来とされる。

というわけで本地垂迹説が色濃くあらわされているという形になると思われますね。

となると神体山の御嶽山はどうなる?という事になりますが、これも『わかさ美浜町誌』で言及されており、少し乱暴な感じで書かれています。

本来は「参道→彌美神社→御嶽山」となる民俗信仰が、「彌美神社→園林寺→新庄→大日」という仏教信仰へ変わっていく。

つまり「御嶽山」の代わりとして「大日」という仏教的空間に移行されたというのです。

参考:『わかさ美浜町誌 舞う・踊る』

それがいいのかどうかは私が言う事ではないですが、何にせよここは「信仰の歴史」という面でもかなり面白いところで、しかもそれが目に見えて分かるという形になっているのです。

神社のすぐ横に鐘楼。苔むした境内と大木。

神社と寺院が一体と成っている様子がわかります。

白山信仰との関係

ただ、それ以前にも仏教に関わることとして越前の泰澄大師とかかわりがあったようなのです。これも『わかさ美浜町誌』で言及されてます。

この彌美神社の神体山である御嶽山の麓にある古刹「芳春寺」「園林寺」「普光山青蓮寺」には白山妙理大権現や泰澄大師の名が書かれた縁起、由緒記が残っており、二十八所宮にも白山があり、何かしら泰澄大師又は行基との関わりが見えます。

泰澄は白山をはじめ越前の山や若狭の有名どころでは青葉山などを開いて修験道を開いた高僧とされ、修験=山岳信仰、そしてそこには白山信仰が生まれてきました。

御嶽山は修験道の歴史は今のところ確認されてはいないものの、御嶽山が山岳信仰の山であることは間違いなく、「御嶽参り」と称する奥の宮への参拝も行われていたことから修験の気配がしなくはない状態です。

園林寺勢力加入以前には自然信仰(民俗信仰)としても仏教が絡んでいたのかもしれませんね。

特殊神事「御膳づくり」「王の舞」

彌美神社の祭礼は五月一日(旧四月一日)に行われ、耳川流域の旧耳庄十八集落が神事を分担。

役割は「御幣村」「上村」「下村」「王村」「獅子村」「田楽村」「神子」。

- 幣組は和田、河原市、佐柿、坂尻、宮代、中寺、寄戸、五十谷、安江(通称「五ケ」)、興道寺の十集落四組。

- 王の舞は麻生、東山。

- 獅子舞は「大サンガ」と呼ばれる野口、佐野、上野。

- 浦安の舞は新庄。

- 乙女の舞は南市。(南市は以前山車も出していた)

- 田楽村には木野があったが正保以降脱落。

- 新庄は大日の仏洞のヨボの木(リョウブ)への彌美神降臨伝説にちなみ、ヨボの木で作った一本幣とコブシの木の七本幣を奉納。

王の舞は昭和三十一年に県無形民俗文化財に指定。

新庄は神の降臨地なだけに、祭礼でも重要な役割を担っています。

また、神事の中で有名なのは王の舞ですが、特に珍しく他に類を見ないといわれるのが「御前づくり」だとしています。各地区から御膳が奉納されるのです。集落によって形も中身も様々です。いろいろあります。

で、彌美神社公式ホームページにその様子が載っているページがありましたので、そこを見ていただければと思います。もし機会があれば、王の舞だけでなくこの御前にも注目したいところです。↓

http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~mimi-jinjya/gosennfuda.htm

「ミミ」という名前の由来と土地について

「ミミ」という読みについてなんとなく不思議な印象を受けるかと思います。

ただ『延喜式』の場合は、この弥美の読みは「イミノ」と呼ばれていたようで、若狭国神名帳では正五位耳明神、二十八所大明神、耳の明神と称していたよう。

『和名抄』では「三方郡弥美郷」、これが後の耳庄の鎮守の杜という。

神名式譜本には、「弥美」の訓は「イミ」とあり、『神社私考』では「ミミ」、他「弥美」や「耳」が使われている。

神社は江戸時代まで二十八所大明神と呼ばれる。

ミミという呼称については『御大典記念福井県神社誌』で書かれており、

- 藤原京(649~710)跡出土木簡に「三方評耳五十戸」「三方評耳里」「美々里」と記したものがある。

- 「耳里」(耳五十戸・美々里)の里名は、平城宮(710-784)跡出土木簡に「若狭国三方郡耳郷中村里」「三方郡弥美郷中村里」とみえ、律令制下の郷里制においても郷名として認められていた。

- 現在の美浜町耳川流域一帯に比定される。耳川東岸の弥美神社や北陸道の弥美駅も、この付近と考えられている。

- 律令制下の郷名は、ミミというのは若狭のものが全国唯一。

さらに以下のように記されています。

神代巻の神名に忍穂耳尊・手研耳・神八井耳尊。第2代綏靖天皇の諡号神渟名川耳尊。また、王族の坂田耳子郎・豊聰耳皇子などに用いられているが、上蜘蛛大耳や耳垂・和泉陶津耳・但馬の前津耳・但馬の大耳・莵狭の耳垂などにみられるように、「耳」は姓の制より古くから人名や地名に付し、その他の豪族への敬称であったとされた。即ち、これらの地は、元来「ミカタのミミ」が居たところで、遠敷郡に式内社の若狭比古神社の祭神「比古」に劣らぬ古称で、耳川や弥美神社の呼び名も、その他名から生じたものとみられる。若狭は、ヤマト朝廷の「御食国」として早くから聖塩を貢上しただけに、その首長と配下の民衆には特別の配慮をしたものと思われる。と述べている。

引用:『御大典記念福井県神社誌』

以上のように、言われてみれば結構有名処で「耳」って使われているなぁと実感します。

耳川もまた新庄から流れてきています。

こう考えると、彌美神社や耳に関するものは新庄由来の物が多い気がします。

直接関係はないですが、新庄大谷原のさつまいもがありまして、美浜駅近くの青池甘泉堂にていもきんつばが売られています。これがなかなかの美味なので是非お試しを。

美浜の名物としてもっと有名になってもおかしくないのですが。

境内

境内社

明治四十四年十二月境内社合祀。

↑の社は新しめですが、もしかすると改修工事の時に使われた仮殿なのかもしれません。

表記がどこにもなかったのでわかりません。

垣の外にもいくつか社があります。

正面の階段の先の建物は見た感じお堂っぽいです。手前の社と、その奥の右上あたりに2つ社があります。

ここはもう園林寺境内になるんでしょうか。そもそも境界の概念が無いかな。

何にせよこういった新しい社と古い社があります。

御神木

縄がしめられてるので御神木だと思います。

公式ホームページによると、かつて落雷により分裂したという伝承が残っているらしいです。

途中で枝分かれしながら空へ延びる様子は素晴らしいものです。

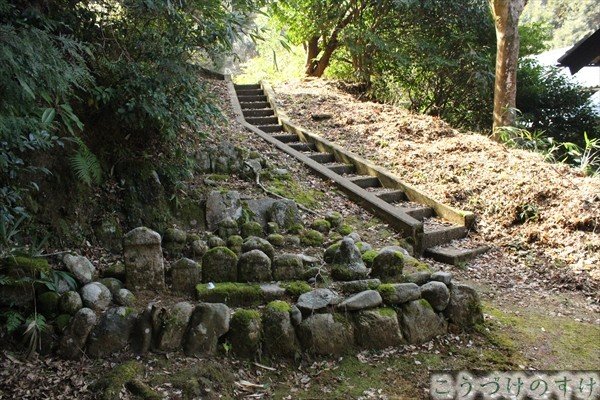

石仏

園林寺側になると思いますが、石仏群がありました。

何の石仏かは不明ですが、集落にあるような石仏をここに集めたか、中世の戦の供養か。どちらかなのではないかと思います。宮代には「はったい地蔵」という中世の埋葬地の石仏が見つかっているのでそれ関係かもしれません。

逢の木

彌美神社の重要地点は境内以外にもあります。

彌美神社の一ノ鳥居から北へ340mくらいの田園の中に「逢の木」という地籍があり、石碑と灯籠が残っています。

個別記事で詳しく載せていますが、ここは元彌美神社鎮座地だったともいわれ、さらに今の彌美神社への参詣の時、村々の人々がまずここに相合し、参詣した場所と言います。

彌美神社にとってかなり重要な場所となっています。

美浜の神

美浜という土地一帯の神である彌美神社。

それは美浜の始まりの伝説からずっと中心にあった存在。

それが今でも頂点として総社という形で残っています。

民俗の自然信仰や山岳信仰から本地垂迹、荘園化などの信仰の動乱の中をくぐり抜けたその社は、まさに美浜を象徴する神であり、美浜を知る上での神である。

社殿の大改修を終えて、これからもその形をとどめ続けるのだと、そう感じるのです。

参考文献

『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

『わかさ美浜町誌 舞う・踊る』

『御大典記念福井県神社誌』

『福井県の伝説』

『福井県神社誌』

基本情報

| 最寄り駅 | JR小浜線美浜駅から徒歩40分 |

| 自動車 | 若狭美浜ICから9分 |

| 駐車場 | あり |

コメント