福井県美浜町の御岳山は彌美神社の神体山でこの地の神として崇拝され、奥の宮のある地とされている、まさに神の山です。

今回はその山岳信仰の話と共に、宮代ルートの下山所要時間や道の特徴、注意すべきものを見ていきます。

御岳山の社へはどこから行く

前回、御嶽山を城山コースを通って登ってきて登頂しました。

で、今回の登山の目的として登頂以外にも山頂付近にある社を見るという目的でやってきたのです。

今回はその社を見に行って、山岳信仰の話や山岳信仰コースの宮代コースを使って彌美神社裏へ下山しようと思います。

が、事前情報によると、この宮代コースはかなり道が悪く、というよりかは道が分からなくてほとんどの方はこの道を行かないのだそう。社の場所もいまいちわからないみたいなので、遭難覚悟で行くしかないです。

まず山頂から少し元の道を下っていくと、鉱山の遺物が落ちているエリアに戻ってきます。その、車輪が十字に置かれている近くに、「宮代口」という紙がくくってあります。

方向的には杉林の方なので、この辺りから杉林に入っていくと思われます。

ただ、どこからどう入っていくのか。それが現地でも全く分からない。

赤いテープもない。人が歩いた形跡も、あからさまな道もない。上の写真が私が進んだ道。これ道ですか?という道?

もうイチかバチか。違ったら戻ってくるしかないです。まあ、「違う」というのがどこで判断するかわかりませんが・・・。

9:15。宮代口分岐出発。

進んでいくと、運よくビンゴでした。

ちなみに本当に目印は無かったので、完全に勘です。

奥の宮の祠と山岳信仰

奥の宮

先ほどの道を進むと、社が見え始め、「御嶽山」の道しるべがあります。

道らしい道はないですが、社めがけて一気に行きます。

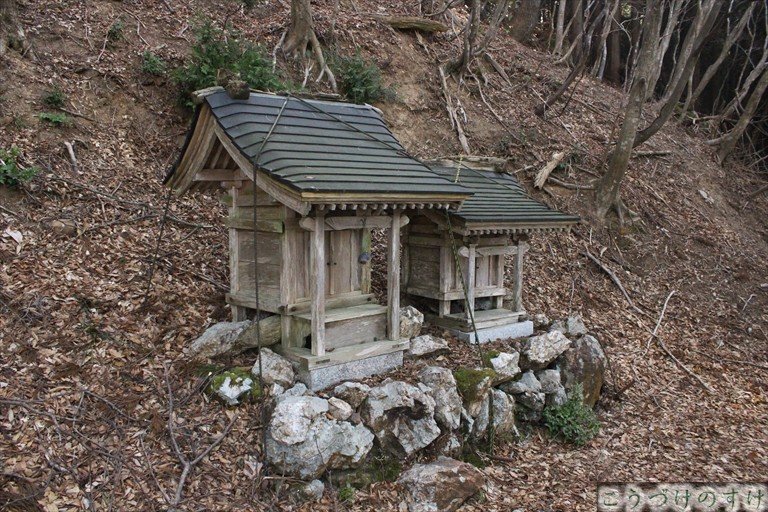

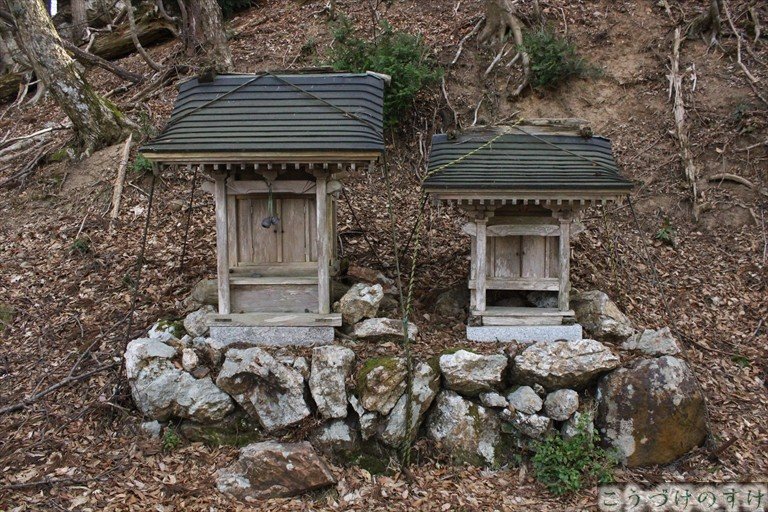

そして到着。ここが今回の御嶽山登山メインの目的。社が2つ並んでいます。

9:20。すぐ着きました。

ここはちょうど山頂直下付近と思われ、完全に御嶽山神体山の社なのでしょう。

といっても何故二つあるのか。実際はどんな神が祀られているのか。少し郷土誌を参考に見ていきましょう。

彌美神社境外神社 手力男命(天之手力男神?)を祀る御嶽神社。

参考:『福井県神社誌』

福井県神社誌には「御嶽神社」の一つしか書かれていませんでした。

まずこれがこの祠のことかもわかりませんが、あわせて『わかさ美浜町誌』の方も見ていくと、

弥美神社の背後に聳える御嶽山の頂上には、奥宮である御嶽神社が祀られており、山の神として四月二十三日と七月二十四日にオタケサン参りが行われる。弥美神社に参拝すればそのまま奥宮である山頂に正対する地理的条件や、神奈備型の形状および名称からして、御嶽山=神体山の思考が読み取れはしないだろうか。

引用:『わかさ美浜町誌 舞う・踊る』

ということが書かれており、この祠が御嶽神社であることは間違いなさそうです。

ただ、「山頂には~」と書かれているのが少し引っ掛かりますが・・・。あそこは山頂ではないし、山頂には祠は無かったですから。

じゃあなぜ2つ?と思って、他も見てみるとさらに混乱することが書かれています。

弥美神社の背後にそびえる秀峰御岳山の山頂には、大岳大明神社・愛宕神社・秋葉神社の三社が鎮座する。愛宕・秋葉の二社は後世に火防の神として勧請されたと考えられるが、御岳神社は周囲に秀でたいわゆる三角錐型の神体山、神奈備、ミモロ(御諸・三諸)の山として古来崇敬されてきたものと考えられる。杉の老木に囲まれた岩場は神が降臨する磐座に他ならない。

引用:『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

なんと、大岳大明神社(御嶽神社)・愛宕神社・秋葉神社の三社が祀ってあるというのです。増えてしまいました。

これはいったい・・・。今度また彌美神社へ行った時、関係者の方に運良く会えたら聞こうと思います。

いずれにしても、ここは奥の宮で間違いなく、彌美神社参詣と奥宮参詣をこなせるコースとなっているのですね。それがこの宮代口コース。

さて、「磐座」についても言及されていました。実はこの2つの社は岩の上に立っています。

少し今来た道に戻った状態で見ています。左に社があるのですが、右の斜面の方を見ると岩が突き出ているのが分かると思います。おそらくこれを「磐座」と言っているものと思われます。

そしてなぜかここにもトロッコの車輪と、酒瓶一升瓶が2つ落ちていました。

ここにあるのは鉱山ではなく、その鉱山について山の神に何らかの意味でお供えした意図のものと思います。

神の山を削ったわけですから、廃鉱になった後に何か祈ったのかもしれません。

伝説

『わかさ美浜町誌』ではちょっとした伝説も取り上げられています。

小林一男氏が「天王山・御岳山は大男がモッコに山を入れて担いで来て、疲れて山をおろし、担ぎ棒を投げおろすと、そこがくぼんで水がたまりやがて耳川の流れになった。腰かけたところが小倉山で山頂が平らになった。わらじの土を掃ったら稲荷の城山(麻生)ができた」という巨人伝説を紹介している。

参考:『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

巨人伝説も良くある話ですが、山を作った・土地を作ったという内容は、「神」という考え方もできるのでしょうか。

山岳信仰について

さてここからは少し山岳信仰についても見て行きたいと思います。

小浜藩の国学者、伴信友は『神社私考』のなかで、「同村に地主権現と称ふ小社ありて、八月十五日を祭日とす、こはいにしえ弥美神社、此の地に在って衰へ給ひたりしを、嘉禄に再興して今の社地に移し奉りて、二十八所の神と称し、其旧跡にも小社を建て、地主の神と称へるべし」とのべ、二十八所神社を弥美神社の祭神として勧請するのは嘉禄二年(1227)以降のことであり、仏僧の妄説を厳しくいましめているが、この説が正しければ山頂の御岳神社はいわば奥宮(山宮)に当たる。山岳信仰のかすかな痕跡をここにたどることができよう。

引用:『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

こう述べられており、今は山岳信仰が目に見える遺産となっているのは結構貴重なことなのか?とも思えます。

この社からは美浜町の平野を見ることができます。写真で見ると機微に拒まれていますが、実際はそれなりに見えています。といっても展望と言えるほどでもないという感じです。

彌美の土地を見渡すこの地に奥の宮が立っているということがはっきりわかります。

この直下に彌美神社があります。

一応郷土誌の段階ではまだ上に登って神事は行っていると書かれていました。

宮代では四月二十四日、七月二十四日に「オタケサンノマツリ(御岳参り)」が行われる。弥美神社の宮司と村人が、午前七時ごろに弥美神社の背後の登山口から二時間ばかりかけて山頂にたどり着き、御神酒を供えて三社に参拝する。現在は勤め人が多いことから祭日に近い日曜日が当てられている。四月は大岳大明神の、七月は愛宕権現の例祭とされている。

引用:『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

社前は十分神事を行うことのできるほどのスペースがあります。

先ほど転がっていた一升瓶は神事の御神酒だったのでしょうか。近くにある大木もなかなか雰囲気を掻き立てます。

地域の想像力の中で御嶽山が占める割合の大きさは、山西郷・山東郷がいずれもこの山を基点とした呼称である事実からも推察できるのである。かつて式内社であった弥美神社は、おそらく自然神に村(※「対」の誤植?)する信仰を集めて、地域の精神的紐帯として機能していたのであろう。

引用:『わかさ美浜町誌 舞う・踊る』

同時に「御嶽山」という名前についても「神の居所又は神体山の響きがある」という風に言及されており、神体山としての考察を深めています。

さらに山東村坂尻の機織り池に伝わる伝説に絡めて、『山々のルーツ』では御嶽山山岳信仰をこのように考察していました。

昔は村々のお祭りで、神様のために新しい衣服を作ってお供えしたようであり、そのために穢れを忌んで人里を離れた清い泉のほとりに、機殿(はたどの)をたて潔斎した清浄な乙女が機を織った。この風が段々に廃れて、後には神様にお付きの女神が、その役目を代ってなされそれがいつしか龍宮の乙姫に代わったらしい。ここも織姫神社を建てたくらいだから、ただの女が機を織ったわけでなく、御岳山の神様に宮仕えする女神であったのだろう。御岳山と尊称されている山だから、昔は山頂に何様を祀ったかは知らないが、神祠もあったのであろう。

引用:『山々のルーツ』

実際見た通り今でも祠はありますね。

こうして近くの伝説と絡めて信仰を考えるというのも中々おもしろいです。

奥の宮の社は今も美浜町、彌美の里を見守り続けているのです。

で、これで終われない。下山しないと。

宮代コース下山

・・・。

これ下りられるんですかね。と疑念を抱きつつ下りるしかないと体が勝手に進んでいくのでした。

9:30。御岳神社出発。

しばらく道の見えないヘアピンが続きます。

ヘアピンが少しずつ分かりずらくなってきました。

杉の落ち葉は踏むたびに粉をまき散らします。花粉です。あはは。

何やらカラフルな断面の石が転がっていました。

珪石なんでしょうか。結構きれいです。

って、これあきらかに上から転がって来てるし。

しかも目印のテープがない。

どこいった。もうわからない。

道らしい道もない。勘だ。勘しかない。

これは・・・!赤テープです。こんなの見つけられるわけない!

そして次の赤テープ。ない!

結果、こんな斜面を楽しく滑り落ちる羽目になりました~。

あはは。

で、目を凝らすと左の杉林の中に赤テープがあったので、道なき道をテープめがけて進み。立ち止まり。テープが見つからず。道か道じゃないかと言われれば道じゃないように見える道を進みます。

ここでテープの色がいくつも種類がでてきます。黄土色のテープもありますし、また違う色のテープもあります。

踏むたびに花粉を噴出する杉の葉を踏み進み。

途中これを見つけて、今自分が間違っていないという安心感に浸り。

尾根らしき森を駆け下り。

!?

ぱっと見、誰か岩で坐禅でもしている!?と思うほどの形の岩に出会い。

杉林に入り、また道らしき道が分からなくなり、赤テープもなくなり、勘で進むしかなくなり。

道しるべを見つけては安心し。

また道しるべを見つけては安心し。

また道が分からなくなり、目を凝らし、テープを探し。

すると、川が右手に現れて、しばらく川を見ながら進むと、川の向こう側にテープを見つけ、ここ違ったんかい!となり、

川を渡って。

道しるべを見つけて安心して。

大岩に根を張り巡らせている気に出会い。

赤テープを見つけ川沿いを進み続け。

振り返ると、何やら人工的に積まれた石垣に気づく。

ここは何か産業を行っていた場所なのでしょうか。

なかなか特徴的な岩が顔を出しており。

橋がありました。石垣に簡素な橋。そして明らかな道があります。

かつての道。なにかの産業か、それともこれが元の参道か。いずれにしてもかつての人々の営みを想像します。

そして、今まで川の右側を歩きながら、旧道を見てきましたが、途中で右の道がなくなったので、川を渡れるところで渡って、この旧道を歩き始めます。

すると、明らかな道になり、やっと安定した足場にありつけました。

このままいけばどこかには出られそうです。

そして謎の石。

何か書いてありますが良く見えません。

今まで来た道と石。

このまま下っていく安定した道を進みます。

人工物。やっと人工物。でもこれも中々の年期物。今は使ってなさそうに思って、結局不安はぬぐえぬまま進みます。

それでも道は安定しています。

砂防施設。もうそろそろ近いのではないかと足を速くします。

そして・・・。

彌美神社裏。

10:20。

鉱山跡宮代分岐から65分。

前々回の国吉城から御岳山、宮代口の登山の時間は7:05~10:20。

総所要時間:3時間15分。

無事。目的の場所におりてきたのでした。

おしまい。

参考文献

『わかさ美浜町誌 祈る・祀る』

『わかさ美浜町誌 舞う・踊る』

『福井県神社誌』

『山々のルーツ』

彌美神社はこちら↓

御岳山登山のはじめはこちら↓

コメント