福井県丹生郡萩野地区織田町の細野と岩倉の境界に「剱神社」があります。

織田の剱神社と言えば、かの有名な越前二の宮の方を思い浮かべると思いますが、この細野岩倉の剱神社もまた由緒ある神社です。

なので今回はこちらの剱神社を現地の様子と併せて見て行こうと思います。

神社の概要

社殿や鳥居、社標など新しくなっており、境内も杉の木はそのままでしょうが、地面は砂利で整備されている状態です。

由緒ある神社といいましたが、延喜式にも記載されている神社とされています。

また大正3年1月11日には、神饌幣帛料供進(しんせんへいはくりょうきょうしん)の神社に指定されているそうです。

神饌幣帛料供進(しんせんへいはくりょうきょうしん)神社とは、郷社・村社を対象にした勅令に基づいて県知事から、祈年祭、新嘗祭、例祭に神饌幣帛料を供進された神社であるといいます。

祭神:素戔嗚尊、天照皇大神、菊理姫命2柱、伊弉冉尊、誉田別尊、少彦名命

創立年代:不詳

例祭:元10月7日。現在は10月9日

以上の由緒がありますが、写真の通り、意外にも見た目は新しいです。最近になって改修したのでしょう。

ちゃんと整備されている証拠です。

由緒と神話

さてそれでは、この神社に伝わる由緒を見て行きます。

|

足仲彦尊の御子忍熊皇子が、近江国瀬田の渡しを逃れ、越前丹生郡の玉川ノ浦に着きました。この頃、当地に悪賊が住民を悩ませていたので、皇子は賊徒を討伐しようと奮戦しましたが勝機を失い、老木の根元隠れ、疲労で眠ったときに『汝に霊剣を授けん。これを斎き奉らば、賊を直に平ぐ事を得ん。吾は、素佐男尊なり』とお告げを受けました。夢から醒めた皇子は、霊剣を奉じて賊徒を打ち平定しました。後に伊部郷座ヶ嶽に社殿を造営し、霊剣を尊の御形代として奉斎しました。郷民も素佐男尊と皇子に感謝し、奉仕を怠ることがありませんでした。 参考:『御大典記念福井県神社誌』 |

上記社伝は、越前二の宮劔神社の由緒とほぼ同じです。

他の文献の『織田町史 織田町史編集委員会』にも同じようなことが書かれていました。

先ほども言いましたが、織田町の剣神社と言えば織田信長とも縁のある「越前二の宮劔神社」が有名です。やはり名前が同じなだけにここもそういった伝承が残っているのでしょう。

しかし、何か違いがあるはずです。もう少し見て行きましょう。

「越前二の宮劔神社」との違い

社殿は新しく囲いでおおわれています。正面の扉は(私の訪問当時は)開けられたので、そこから参拝します。

さて、越前二ノ宮剱神社との違いですが、興味深い内容を見つけました。

|

織田の細野の里に社殿を建立して遷座したのが、延喜式の越前国敦賀郡三三座の中の伊部磐座神社であるという。 引用:『御大典記念福井県神社誌』 |

|

延喜式神名帳に、『伊部磐座(いべいわくら)神社』とあるのはこの神社のことで、もとは座ヶ岳(くらがだけ)の磐境(いわさか)に祀ったものではなかろうか。ここに今も大盤石(ばんじゃく)が横たわっているので、昔は社殿を建てずにこの大盤石に神を祀った遺跡とも考えられる。 引用:『織田町史 織田町史編集委員会』 |

そう、現在この細野の神社は「剱神社」とされていますが、延喜式には「伊部磐座神社」と記載されているようなのです。

『御大典記念福井県神社誌』には、座ヶ岳の神社を「伊部磐座神社」に遷座したということが書かれており、『織田町史 織田町史編集委員会』にも、「伊部磐座神社」のもとは座ヶ岳の神社であるというニュアンスの記載があります。

そして「伊部磐座神社」とは、現在細野の剱神社であるという可能性は高いでしょう。

座ヶ岳は、すでに元宮とされています。そこは確実です。

しかし、越前二の宮劔神社の方も、「座ヶ岳から現在の越前二の宮劔神社に遷された」とあるので・・・。どうなんでしょう。

遷座って、複数に分けることができるんですかね。

もしできるのなら、越前二の宮劔神社と細野の剱神社(伊部磐座神社)は、座ヶ岳から遷座された者同士の兄弟のようなものなんでしょうか。

別の説には、「伊部磐座神社」は現在の越前二の宮劔神社であるという考えもありますが、越前二の宮劔神社公式HPの説明の中に、

「近郷の伊部磐座神社は『延喜式』神名帳では敦賀郡に所在する式内社に比定されている。」

とあるので、越前二の宮劔神社とは別物と考えているようです。

【越前二の宮劔神社公式HP:https://www.tsurugi-jinja.jp/】

また「伊部磐座神社」は、岩倉の方に属しているという話もあります。

歴史が古すぎると、真実がわからないですね。

ただこの「伊部磐座神社」というのが、越前二ノ宮剱神社との違いと考えていいと思います。予想は兄弟分のような存在です。

合祀された神社と現地の名残

この剱神社は元指定村社で、明治8年8月に村社に列せられたとされます。

『御大典記念福井県神社誌』によると、明治41年12月21日に細野の無格社神明神社(天照皇大神)、白山神社(菊理姫命)、山田の村社白山神社(伊弉冉尊)、桜谷の村社八幡神社(誉田別尊)、岩倉の無格社薬師神社(少彦名命)、笹川の村社白山神社(菊理姫命)を合祀。

『織田町史 織田町史編集委員会』には上記と加えて、細野の浅間神社(木花咲耶姫)の名もありました。

多くの神社が合祀されていて、この地域の中心的な存在であることがわかります。

やはりそれほど大きな神社であることは間違いないようです。

しかし、現地には境内社などはなく、これらの神社の名残は少なくなっています。

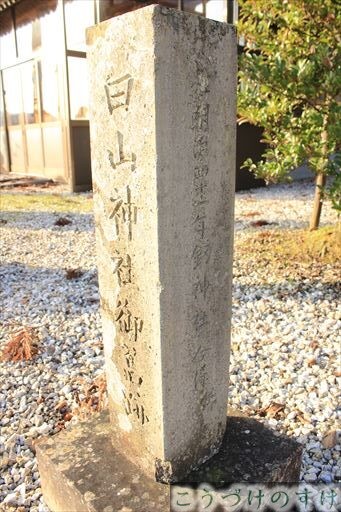

ただ唯一、拝殿の傍にこんな石柱があります。

『正面:白山神社 御旧跡』

『側面:明治四十一年剱神社合祀』

と書かれています。

神社誌、織田町史で記載されていた通りの合祀年です。

この石柱やたら古いです。当時からある記念碑でしょうか。

うかがえる歴史

狛犬の後ろには、年号が書かれていますので、そこからでも歴史が見えます。

大正時代の寄付です。

神社の境内は新しく見えても、こういった記念碑や狛犬などがその歴史を伝えます。昔からあるということです。

こういった昔の物を残していくのもまた素晴らしいですね。

「村社」の深い歴史

以上、細野岩倉の剱神社を見てきました。

越前二ノ宮剱神社の陰に隠れてしまっていて、また山奥の集落のさらに端にある神社ということであまり知られていないところではありますが、深く掘り下げていくとそこにはかなり重要な歴史がありました。越前二ノ宮剱神社にとっても重要なつながりのある社ということです。

一つの神社の歴史を調べれば調べるほど、話が広がっていき、もう収拾がつかなくなります。

それは、有名な神社にとどまらず、こんかいのような集落や村の神社でも同じです。

毎日通勤通学で前を通るような神社でも、何か凄い歴史があるかもしれませんね。

参考文献:『御大典記念福井県神社誌』『織田町史 織田町史編集委員会』他公式HPなど

アクセス

越前二ノ宮剱神社から県道3号線を北上、車で5分です。

駐車場が15台分ほどあります。

コメント

初めまして。

地元福井に関する歴史に興味がありネットを漁っていたところ、たまたまこちらのサイトにたどり着き、たくさんの現地調査と考察付きの記事を拝見し、とても楽しませていただいております。

その中で、以前ご掲載された越前町織田の細野地区の剱神社が伊部磐座神社と考えられてるということを知り、私の中でひとつ新たな疑問が生まれました。

実は私の実家がある越前市芝原5丁目にも、名は同じくいべいわくらじんじゃだが漢字が違う飯部磐座神社があります。そこには今でも大きな巨岩がゴロゴロしており、また積み上げられたようなものもあります。

細野の劔神社と場所は多少離れていますが、きっと何らかの関係があるのではないかとワクワクしてきたところです。

ご興味があればぜひこうづけのすけ様にも現地ご覧いただけたらと思います。

以上、ご参考までですが情報提供させていただきます。

突然のご連絡失礼いたしました。

サイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

また情報のご提供もありがとうございます。

諸事情により返信が遅くなってしまってすみません。

神社の状況など非常に興味深く拝見させていただきました。繋がりや共通点など気になります。満足に調査ができる状況になりましたら、ぜひ芝原の神社を訪問し調査してみたいと思います。

ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いします。