福井県越前町旧宮崎村小曽原の小字に「西宮」という場所がある。

越前陶芸村の辺りにあったとされ、狐にだまされた話や気味の悪い怪異の昔話や言い伝えが伝わる曰く付きの場所。

そこは今どこにあるのか現地の調査も兼ねて記す。

西宮の怪談

まずはどのような曰く付きなのかを見ていきます。

首が伸びる坊主

西の宮を通ると、一人の衣を着た坊主が立っていた。その坊主の顔を見ると、首が伸びて高くなった。さらにのぞくと、又高くなった。こちらが高くなれば、また相手が高くなる。余りの恐ろしさに平等の方へ逃げ帰った。

引用:『宮崎村誌』

お歯黒をつけた人らしきもの

ある夕暮時、下の方から女の人が出てきた。手に重箱を包んだ風呂敷包みをさげている。女は手拭いをかぶっていたが、その両端を口にくわえている。口にはお歯黒を付けていた。白い手拭いに、黒いお歯黒を見た時、ぞっとした。それから恐ろしくて西の宮を通ることができなかった。

引用:『宮崎村誌』

西の宮の古ぎつね

西の宮の辺りはキツネがたくさん住んでいて時々悪さをされたりだまされたりしていた。

ある時、山干飯(旧白山村)から浜へ薄暗い時に西の宮を通ったところ、道に迷い下河原へ出られなくなった。すると明かりが一つ見えたので、それを目当てに進むと一軒のわら屋があった。呼ぶと返事がありおばあさんが出てきた。道を尋ねると、今晩はここへ泊って行きなさいと親切に言われたので喜んで中へ入り、囲炉裏で話を聞いたりぼたもちやお茶をもらった。風呂を沸かしたというので早速入りうとうとしていると、急に風の吹く音がし、体が冷たく感じたので辺りを見渡すと、夜明けが近く辺りが見えてくると、一面笹原で何もない道端の胴桶の中に入っていた。近くには夕べ食べたぼたもちの残りがあり、よく見ると馬の糞だった。

参考:『織田のむかし話』

西宮の表事情

昔は下河原から小曽原へ行くには、惣山から西の宮を経て、さんばくのすすきや笹原の中を通って行ったので、薄気味悪い所であった。しかしこの道は織田や浜からの街道にもなっていたので、人通りもかなり多かった。わけても小曽原の金比羅祭には前日から一日中参詣人が続いたものであった。西の宮は今はもう社殿もくさりはてて、跡形もないが、金比羅祭で賑わった日には、ここに場売の店なんかもあり、夜は有志の手踊りさえあった。

引用:『織田のむかし話』

この西の宮は、地名だけでなく実際にお宮さんがあったようです。

怪談の項目でどれくらい気味の悪い場所かと思ったら、昔はそんなでもなかったのかもしれませんね。

逆にこういう通り道の怪談は、人通りが多いからこそうまれる物なのかも。

どこにあったのか

さてここからは、その曰く付きの西の宮がどこにあったのかを現地から見ていきます。

郷土史とSNS情報提供から

というわけでとりあえず陶芸村です。

陶芸村は小曽原です。西の宮は小曽原内ですが、郷土史のニュアンス的に織田への道中、小曽原の端の方にあるようですので、陶芸村の西端に来ました。

ここで一度、郷土史に載っている特定できそうな情報を書き出してみます。

- 「こちらが高くなれば、また相手が高くなる」

・・・高低差のある場所。例えば坂などのある場所。 - 「余りの恐ろしさに平等の方へ逃げ帰った」

・・・平等の方は北西側。 - 「下河原へ出られなくなった」

・・・つまり下河原に出る道。 - 「下河原から小曽原へ行くには、惣山から西の宮を経て」

・・・上の通り下河原~小曽原間を結んでいた道。惣山とは? - 「西の宮は今はもう社殿もくさりはてて」

・・・昔神社があった。

気になるところが少しあり、「平等の方」という言い方は、「下河原」とは違うのか?ということです。ここをはっきりさせておきたい。

そして、このことをSNSで地元の方にご教示いただけました。ありがたいです。

その方によると、

平等、下河原=たいらの方

と呼ぶらしく、『宮崎村誌』の伝説も『織田のむかし話』の通り下河原の事を指しているということでした。

実は『織田のむかし話』に西の宮のことが載っていることもその方から教えてもらいました。まさか宮崎のことが織田の方に載っているとは思わなんだ…。情報提供してくださった方に感謝です。

ただ、この小曽原と下河原の間には2つ道が存在していました。

どちらも高低差があり、怪談の条件には合っています。

稲荷神社は推定です。現在の稲荷神社の位置の所に昔から木々が繁っていたので、おそらく場所は変わっていないと思います。

稲荷神社付近。中央に赤い鳥居が見えます。

ここはまだ陶芸村の公園敷地内で人っ気もあるので怖くないよ。

しかし、

墓があったり、その前に電話ボックスがあったりと、何か不穏な感じがにじみ出ている場所でもあるのです。西の宮付近であることは間違いないので、昔はいかにも恐ろし気な場所だったのかもしれません。

とにかく、まず行きやすい候補地1から行ってみます。

西の宮候補地1

実は先ほどの最初の写真の場所が候補地1の入口です。

現在の越前古窯博物館と福井県陶芸館の間の道です。昔は先の空撮を見ると稲荷付近から一直線に延びていた道のようですが、今は陶芸村になっており、施設の開発でこのように入り組んだ道になっています。

ここを行くと第2駐車場があり、その先から下河原方面の道が続きます。

坂です。伝説にあったように高低差の条件をクリアしています。

しばらく行くと、田に出ます。

下河原開田記念碑という物があり、田園が広がります。

さらにその下にも行けます。

そしてこんな光景です。

私は最初「ここが西の宮なのでは?」と思いました。この不気味さ。

しかし問題は先ほどの石碑の通り、ここは既に「下河原」に入っているという事。西の宮があるのは「小曽原」です。

下まで降りてくると、田園の平地が続きます。左の坂が今来た坂です。

ここに首の伸びる坊主がいたのではないか。とも思いました。坂を上っていくにつれて、首も伸びていく。そんな現象があった場所か。

西の宮候補地2

候補地2です。

先ほどの稲荷付近まで戻ってきまして、そこに左にあるような道しるべがあります。

その先に…、

このような遊歩道?があります。

道か?と思うかもしれませんが、これが先ほどの空撮で見た候補ルートです。確かに道なのです。

私は途中まで行きましたが、謎の物音と秋なのに茂りまくっている草木により完走は断念しました。

しかし、この道を制覇した地元の勇士の方がいらして(先ほどの情報をくださった方)、その方によると

だいぶ道は荒れているが、元は車道っぽい感じ。痕跡などは探せる状態ではなく、電柱以外は目立ったものはない。

とのことでした。

私は途中までで(草と泥まみれで)引き返し、下の方へ行ってみることにしました。

ここが先ほどの出口のようです。下河原方面ではありますが、ここの地籍は小曽原内です。

西の宮が小曽原にあるのですから、ここの可能性もある。

聞き込みとSNS情報提供から

というわけで、現地の方にも「西の宮について」尋ねました。

小曽原の作業中のご老人1人

小曽原の散歩中のご老人1人

小曽原の作業中のご家族3人

陶芸村旧水野九右衛門家住宅の方2人

越前古窯博物館裏の草刈りしてる方1人

下河原の畑作業の方1人

下河原の選定作業の方1人

合計10人

しかし、誰も西の宮を知りませんでした。

ここまでで、しばらく西の宮跡地の確定の希望は薄れていましたが、これまたSNSでまた別の宮崎村の方(歴史に詳しい方)から情報をいただくことができました。

聞き込みもしてくださったらしく新たな情報でした。本当に感謝申し上げます。

その情報によると、

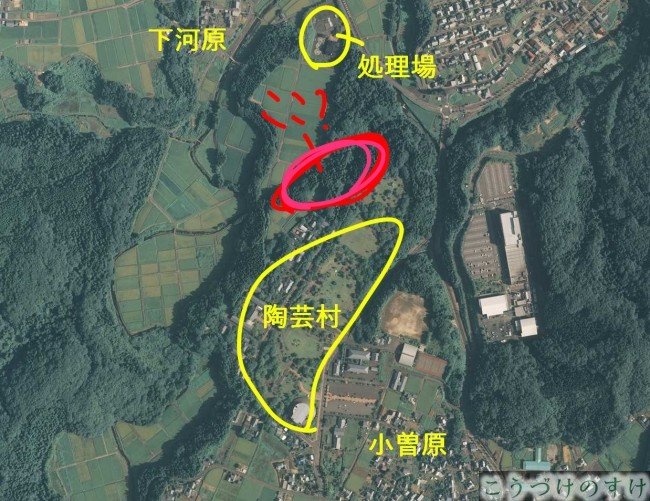

- 西宮は下河原の下水処理施設と陶芸館の間の陶芸館寄りに有り、「丸山」という。

- 古陶博物館裏の林を西宮という。耕地整理時、そこの日吉神社を今の下河原へ移した。

- 耕地整理は昭和30年代から3回程行われて、日吉神社跡は完全に消滅。跡形も無い。

ということです。

推定地

というわけで、その方の聞き込みから推定の地を見てみようと思います。

「下水処理施設と陶芸館の間の陶芸館寄り」というのと「古陶博物館裏の林」というのでは、結構場所的に違いがあるようにも思えますが、でも大体この辺り↓?

小字名の「西の宮」はおそらくここなのでしょう。

そういえば、古陶博物館裏で草刈りしている方に聞いていましたが、わからないという事でしたので、やはり地元の方からも薄れてきているのだなぁと思います。

陶芸村の北側に公園があります。この西沿いを歩いていると、池がありました。今はロープで規制されていますが、階段もあり以前は行けたのかもしれません。見た感じ特にそれ以外はなさそうです。

この辺りが小字「西の宮」?

陶芸村北先端です。

杉林以外は何もありませんね。ここはあくまで小字「西の宮」であろう土地です。

そしてこの広範囲のどこかに西の宮の社があったのでしょうか。

その社の方も情報をいただけました。社については最初に情報をくださった勇士の方です。

現在の西宮の社について

その方の話によると、

「西宮は3年前にお生抜き済」という紙が小曽原神明神社のお祭りの内部資料にある

とのことでした。この「3年前」とはだいぶ前の3年前だと思うので、より昔でしょう。この資料は地元の方でしかわからない情報です。本当にありがたいです。

「お生抜き」という事は、先ほどの歴史の方の聞き込み情報の「日吉神社に移した」という情報と相違ないでしょうか。しかし、小曽原の西の宮を下河原の日吉神社に移して、小曽原の神明神社にその資料があるというのは、何とも複雑で、矛盾はしていないかな?いや、矛盾はしていないのでしょう。「合祀」と書いていないので。でも「お生抜き」というのは移動させるのとは違うような…。

こうして謎がまた一つ生まれたのであった。

----

※追記

私が度々お世話になっているご住職から「お生抜きの謎」についてご教示いただけました。

誠にありがとうございます。

内容をまとめますと、

「お生抜き」とは「お精抜き」と思われ、神体、仏像、お墓、お位牌などから魂を抜く「抜魂」のこと。神体や仏像の修理や移転、お墓や位牌の修理、法名書きなどに必ず魂を抜く宗教的行為をする。その後に業者に作業を委ねる。現在でも神社仏閣においてはしばしば行われている行為。

つまり、この西宮の場合、移転または合祀に際しての行為を指す言葉と思われる。

とのことでした。

私は個人的な過去の出来事上でしかとらえておらず、てっきり「性根抜き」や「お精抜き」というのは、取り壊す時のみの事だと思っておりました・・・。勉強不足でした・・・。

さて、これを踏まえると、

「合祀されたのは小曽原内の神明神社でなく、下河原の日吉神社に合祀(移動)された」という点から、神明神社の方には「合祀」ではなく「お生抜き」という文言で添えられていたという事ですね。村内にあった社が村外に合祀されたという経緯を踏まえると、「お生抜き」という文言を使ったというのも頷けます。

謎が解決した気がします。

----

参考文献:

『宮崎村誌』

『織田のむかし話』

情報提供

SNSでの情報提供お二方。

龍泉寺

コメント