福井県越前町織田に不老山公園(風呂山)がある。

不動明王像と清水、金比羅神社などがあり、紅葉の名所でもあるここは奈良時代から続く由緒ある土地と寺。不老山の名前の由来と伝説を見ていき、歴史を探っていく。また不老山の登り口も見ていく。

地理

剱神社のある織田町。その織田の街中、剱神社の東の山が不老山です。

織田バス停からもほど近く、県道三号線からも近いです。山続きの小山ではありますが、町の一部のような感じになっているので、親しまれている存在なのではないでしょうか。

不老山

不老山への登山口と不動尊

不老山公園へ登る道は二つ、

1つは車道で登る道。ここにも紅葉が数本あります。

1つは不動尊を祀る堂の横の階段道。

金比羅神社への参道ということでもありそうです。見ての通り階段です。

この階段が想像以上に続きます。常にこの傾斜で山頂付近でヘアピンが何回かあります。見所は特になかったです。

山頂の金比羅神社

山頂広場の上に金比羅神社の社殿があります。かなり草が茂っていました。

この金比羅社の由緒については、『織田町史 織田町史編集委員会』にこう書かれています。

金刀比羅神社

祭神:大物主命

もと四ケ浦・宿浦の丹波仙庵の鎮守であったが、天保七年(1836)山田区へ移し、明治七年この地に祀った。祭礼九月十日。

また別の箇所にも記述があります。

剣神社盛衰記によれば、織田寺はもと不老山の山号を用いていたようであるが、享徳二年(1453)から金栄山の号を用いるようになったと書かれている。山頂に祀る金刀比羅神社は、明治七年にここへうつしたもので、近年、山を開いて面目を一新し、不老山公園として親しまれている。

引用:『織田町史 織田町史編集委員会』

元々は海岸に祀られていた神だったということです。金比羅といえば確かに海に関係する神なので、それもうなづけはしますが、なぜ織田に移したのかは書かれていませんでした。

紅葉の名所

さて、車道側から下っていこうと思いますが、この車道の山道が紅葉の道です。

2022年11月20日前後の撮影です。

車道は落ち葉で埋まっており、マット状態です。

これが続いているので、ちょっと滑りやすくもなっています。

五色の紅葉も見られます。

カエデの木が多くあるので、ここは隠れた紅葉スポットなのです。(サイト掲載の問題で画質が良くないのはご容赦を・・・)

不老山の名の由来

さて、おそらく誰もが気になっているであろう、この「不老山」という名前。

「不老」だなんて、縁起がいいんだか悪いんだか。

しかし由緒を調べてみると、どうも元々は「不老」ではないようなのです。

風呂山(織田高橋)

風呂山の名は、一説には剣神社の四方の境界の意であるといい、また一説には火をたく風呂のことで、神社に仕える社人が毎日湯でみそぎをするために、たきぎをとった山であったから、この名が残ったともいわれる。

(中略)

明応六年(1497)剣神社文書に神領中の内林・金の宮・林の宮・鐘ノ宮・風呂山・林河内の六ケ所の村人の伐採を禁じたとある。しかし慶長三年(1598)の検地で神領は境内・内の宮・鐘ノ宮だけになってしまい、他は没収され山手米を納めなければならなくなった。

引用:『織田町史 織田町史編集委員会』

要するに最初は「風呂山」で、禊に使う湯を沸かすための薪を取る山だったからこの名がついたということのようで、つまり「不老(ふろう)」というのは「風呂(ふろ)」をもじったのか、それとも訛ったのか。

という感じのようです。

いずれにしても、この不老山が織田の剱神社にとって重要な場所だったということを伝える名前だったのですね。

法楽寺

歴史と創建

不老山と切り離せないのがこの法楽寺という寺院です。

このお寺が一体どんなお寺なのか。

まずは素直に『織田町史』を見ていきます。

法楽寺遺跡(織田東)

風呂山の西のふもとは昔の法楽寺の遺跡で、奈良時代の神仏混合の頃、剣御子寺(みこでら)が創始されたところである。養老三年(917)に、越(こし)の大徳と仰がれた泰澄大師がこの地に法楽寺を創建し、やがて東西南北に伽藍が建立されて仏法の道場となったという仁明天皇の代に慈覚大師は天皇の親任を得て、旧寺院の復興と新堂塔の造営をはかり、この金山を金叡山(後に金栄山)と名づけ、比叡山に模したという。

引用:『織田町史 織田町史編集委員会』

そこから動乱が始まり、

源平時代に平清盛の兵火に遭い、

南北朝時代に足利軍勢に襲われて屍の山となり、屍は法楽寺の奥城(おくつき)に深く埋められたとされ、

応仁の乱では戦場となり、

一向一揆では暴徒の放火狂乱に遭う。

そのため法楽寺を西に移すこととなり大永年間(1521~1528)に西の智福院と合併し、一宇を建立して西楽寺を改めたといいます。

天正年間に織田信長の天下統一によって、永い乱世も治まり、やがて慶長検地の苦難を越えて、ようやく太平の世となった。こうして法楽寺の遺跡は幾多争乱の歴史を秘めて、いたずらに野草の茂るにまかせ、石塔も木の根に散乱して、精霊も安らかな眠りを続けることはできなかったであろう。

昭和二十四年、ここに工場誘致の声がおこり、整地が行われた時、篤志(岩本氏)の人がこの散乱する墓石を集めて無縁仏塔を建立し、ねんごろこれをとむらった。

引用:『織田町史 織田町史編集委員会』

かなりの乱れた世の中を歩んできたわけですね。

法楽寺

真言宗醍醐寺派の末寺。本尊大日如来、加持祈祷のための不動明王が祀られる。

以下『織田町史』引用

そもそもこの寺は昔の法楽寺のすたれた跡に新たに別の寺を創立したものである。昭和三十一年の春幸山(こうやま)慈照住持の発願により、この地に眠る幾多の無縁の霊をとむらうために諸堂を建てた。その後大本山醍醐寺から不老山法楽寺の寺号が与えられて今日に到った。無縁の霊についてはさきに岩本氏が工場敷地として整備した際に多数の石塔を掘出したので無縁の仏堂を建てて弔った。その後を幸山住持が引き継ぎ、なお広く全国的に無縁の霊をとむらう念願を立てた。それでこの地に仏堂の整備に努力し、着々工を進めている。

以上の経緯で今の法楽寺が立っているということでした。

昔の法楽寺はもうないですが、今も同じ名前で同じ場所にお寺が立っているというのも、またそれはそれで良いですね。

「真言宗醍醐寺派 弘法大師院 法楽寺」と刻まれています。

ちなみに地元の昔話集の中にもちゃんと由緒が掲載されていました。

不老山と法楽寺

不老山を風呂山とも書く。一説によれば、火をたく風呂のことで、剱神社に仕える社人たちが湯でみそぎをするために、たきぎをとった山であったからその名がつけられたと言われている。

不老山(風呂山)の西の麓一帯は、昔の法楽寺のあったところで、奈良時代に越の大徳と仰がれた泰澄大師が、この地に法楽寺を建てられたと伝えられている。

後に慈覚大師が古い寺を建て直したり、新しく堂塔をつくられたりして、この辺り一帯が一新し法楽寺が大変栄えたと言われている。また比叡山になぞらえて、近叡山(後に金栄山)と名乗るようになった。

時は移り源平の時代には、平清盛の兵火に遭い、南北朝の時代には足利軍に追われた南朝方の武士がたくさん戦死し葬られたところである。また応仁の乱によって武士が争い、一向一揆によって暴徒の騒ぎが起こり、この地も幾多の激しい変動の中に衰え、法楽寺も西にあった智福院と合併して西楽寺が建てられた。

天正年間には、織田信長という大英雄が現れて、天下統一のもとを作り、長く乱れていた世も治まり、やがて豊臣秀吉の厳しい検地の苦しみを越えて、ようやく太平の世となった。

こうして法楽寺のあとは、多くの戦の歴史を秘めて、ただ野草の茂るにまかせてかえりみなかったので、石塔も草や土に埋もれて乱れたままで、精霊も安らかな眠りを続けることはできなかったであろう。

昭和二十四年ごろ、この地を整理することとなった時、ある信心のある人がこの散乱する墓石を集めて、無縁仏塔を建てねんごろにとむらった。

引用:『織田のむかし話』

不老山のことについても書かれており、やはり地元の郷土資料はよく書かれています。内容はほぼ『織田町史 織田町史編集委員会』と同じです。個人名などは伏せられているようです。

整地された住宅地に隣接しており、お寺の敷地もその住宅地に沿う形になっているので、最近の寺というのはどことなく雰囲気が出ています。

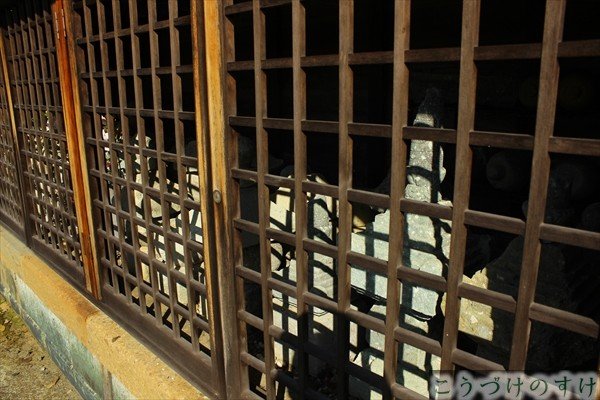

ただそれでも境内に残る遺物は、由緒にもあった通り、古くの物を残します。その代表格、というよりこの寺ができるきっかけとなった古い石塔。それが今も境内に展示されています。

織田の古戦場と供養石塔群

大量の石塔。

この堂の上の方に新聞記事が張ってあり、調査時の記事を見ることができます。

信長に関係する物のようで、「信長先祖の墓か」「信長ルーツ忌部氏か」という見出しで載っていました。刻銘などもあるそうで、気になった方はぜひ見に来てみるのも良いと思います。

境内

法楽寺境内は堂や鐘楼、灯籠、石仏などいろいろな造物が置かれています。

中には神社もあります。

二連稲荷です。合計4匹の稲荷の狐が並んでいます。

確かに古いものは例の石塔群が主で、他は新しめのものが多いです。しかしかつて石塔が散乱していたという墓場であり、法楽寺が立っていた場所に、こうしてまた信仰空間があるというのは、その歴史を引きついているということです。

こうしてまた後世に「法楽寺」が残っていくのでしょう。

古戦場に憩い

織田の神社と寺にとって重要地だった不老山。

今もその名残は名前に残り、そして寺は再興し、古の歴史を語り継ぐ物になっています。

紅葉の季節、歴史を感じに、剱神社と共に訪れてみるのも良いかもしれません。

参考文献

『織田町史 織田町史編集委員会』

『織田のむかし話』

基本情報

※不老山入口地点

| 最寄り駅 | 北陸本線武生駅からバスで織田へ徒歩三分 |

| 自動車 | 鯖江ICから23分 |

| 駐車場 | 法楽寺にあり、不老山頂上付近まで自動車で行ける |

コメント