福井県南条郡南越前町杣山地区阿久和に杣山神社がある。春には桜が美しい。

南北朝時代に作られた杣山城の二ノ城戸の外濠や土塁、飽和宮などの遺構が多く残る所に在る。阿久和区の歴史と神社の由緒などを見ていく。

地理

湯尾駅近く北陸道のある南条の谷の東側に杣山城があります。その杣山城の北麓に阿久和区があります。阿久和集落の西の北側の山の麓に杣山神社があります。

付近には杣山城の遺構が多く残り、それを示す石碑や案内板も多いです。

杣山神社はそんな遺跡の中にあります。

杣山神社の御祭神・由緒

祭神:瓜生保一族、相殿新田義貞、天照大神、瓊々杵尊、沖津彦命、沖津姫命

元亨年中瓜生保公城郭を構え、尊良親王・恒良親王が金ヶ崎在城の節新田義貞と声援を通じ足利軍と戦い、延元二年(1337)正月に戦死。二月に杣山城落城。その後城跡に瓜生保の神霊を祀った。(参考『御大典記念福井県神社誌』)

元々は瓜生保一族、相殿新田義貞が祭神。後明治四十三年九月一日同字無格社杣山神社の天照大神、飽和神社の瓊々杵尊、沖津彦命、沖津姫命が合祀された。昭和十二年十一月八日に県社(元)。祭礼は四月二十四日(現在四月十六)。

瓜生保此所に城郭を構え、勤王の志厚く、新田義貞と声援を通じ、無二の忠節を盡して戦死す。落城の後、城跡に之を祀る。

引用:『福井県神社誌』

南北朝の戦乱の中で戦死した英雄を祀っているという神社。福井県では有名な新田義貞の神社です。

杣山城はまさに福井県内における南北朝のシンボルの一つ。その入り口にあたる場所がこの神社なのですね。

『南条町誌』にはさらに詳しく書かれています。

延元元年、瓜生保が南朝に味方して、兵をあげたというのが、木戸口の南東神明という字にある「飽和宮」であった。この飽和宮の真北に阿久和川の対岸に由緒不詳の神社があった。この神社は場所が湿地帯で洪水があると大変困ったので明治の中頃一時官山源留ヶ峰に遷座したこともあったという。この社は現在地に神庫として残っている。明治四十二年にこの両社が合祀され杣山神社として現在地に建立された。昭和七年本格的に改築同八年に竣工した。

先にも述べたようにこの社は杣山城瓜生保とその一族及び新田義貞の偉徳を顕彰するやめに力が尽くされ、昭和十二年九月まだ無格社であったこの社が一躍県社に昇格した。同年十一月二十八日は祭神瓜生一族の戦死百年祭が行われた。

戦後、杣山城跡の新しいシンボルとして脚光を浴びるようになった。

引用:『南条町誌』

元々この地にあったわけではなく、この城迹にあった2つの神社を合わせて、今の杣山神社になり、更にその後この地に鎮座し始めたようですね。

また『杣山城阯と瓜生氏の勤王』には合祀される前のもう一つの「杣山神社」「飽和宮」のことも書かれており、もう一つの「杣山神社」については、

無格社杣山神社(通称十郷社)

と書かれています。杣山神社と云うと混同しそうですが、「十郷社」という別称があったということでこれで区別していたようですね。

「飽和宮」については

越前名蹟考神明社太平記云瓜生判官杣山へ帰りければ三人の弟とも大いに喜び頓て式部大輔義治を大将として十二月八日あくわの社の前にて中黒の旗をあげける。とあるのは此社なり。明治初年耕地整理の際杣山神社(通称十郷社)境内へ移転す。

引用:『杣山城阯と瓜生氏の勤王』

とあり、『南条町誌』にも書かれている通りで、合併される前の社も重要地点だったということがわかります。(南条郡誌も同じように書かれています。)

そしてかなり早い段階で、十郷社の方へ移動していたようですね。

『杣山城阯と瓜生氏の勤王』も交えて整理すると、元々は

- 無格社杣山神社 所在:阿久和官山源留ヶ峰 祭神:瓜生保一族、新田義貞

- 無格社杣山神社(十郷社) 所在:阿久和八王子 祭神:天照大神

- 無各社飽和神社 所在:阿久和八王子 祭神:瓊々杵尊、沖津彦命、沖津姫命

という形だった。

時系列では、

- 明治初年頃

無各社飽和神社を十郷社境内へ移転。 - 明治中頃

無格社杣山神社が所在を「阿久和飽和宮北」から「阿久和官山源留ヶ峰」へ移転。 - 明治四十三年六月

杣山神社(十郷社)と飽和神社を杣山神社(所在:阿久和官山源留ヶ峰)へ合祀。 - 昭和九年三月十日

杣山神社が所在を「阿久和官山源留ヶ峰」から八王子一番元十郷社境内へ移転。境内拡張。 - 昭和十二年十一月八日に県社へ。

『杣山城阯と瓜生氏の勤王』には「昭和九年に現地へ移転した」と書かれていますが、『南条町誌』には「明治四十二年にこの両社が合祀され杣山神社として現在地に建立された。昭和七年本格的に改築同八年に竣工した」と書かれています。

おそらく昭和八年に竣工したというので、完全に移転したことになったのが、昭和九年になるということなのでしょう。それかただの誤差か。

それにしても最後は十郷社の位置に戻ってきたのですね。

同じ神社の名前があったり何度も移転を繰り返していたりするので、なんだかややこしいですが、それだけの歴史があるということでしょう。

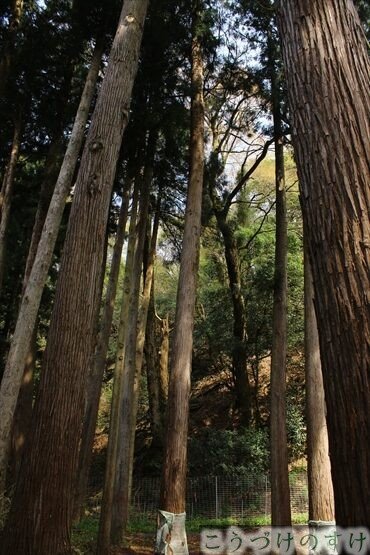

今の神社が現在地に移って来たのは昭和のことですが、この地も古くからの社地ということで、どうりで杜が完成されているような気もします。

杉の木は天高く、適した平地、まさに神社にふさわしい土地です。

ここに十郷社があったのですね。

城跡と歴史

杣山城が阿久和の南側の山であることは有名なことですが、実は杣山神社側の山(阿久和の北の山)も城跡なのです。

それが先ほどから何度も所在の字名に出ている通り「八王子」。八王子城という城跡です。この辺り一帯が城跡としての史跡です。

飽和宮跡というのが、杣山城の麓あたりのようで、まさにその真北が八王子ということになります。位置関係も郷土史の通りです。

杣山神社の伝説

飽和宮跡

阿久和区の入口に城戸の跡がある。これを城戸口といっている。城戸口をはいると、南北に宮があった。南のを飽和(あくわ)宮、北のを十郷社(いまの杣山神社の地)といった。飽和の宮跡は、いまは畑あるいは水田となっているが、明治維新までは歴然と存していたという。このところが、すなわち延元元年(1336)大中黒の旗を立て、義兵を挙げた地であって、境内二反歩四方に堀をめぐらし、中央に東に面して神殿があった。その神殿は今なお杣山神社の境内にあって、移転のとき礎石等を取り換えたのみであるという。

飽和宮の境内に直径三メートルの大ケヤキがあり、これにまとう藤にも、直径三十センチ以上のものがあって、昔からこれを傷付けると血が出ると伝えている。

引用:『越前若狭の伝説』

これは飽和宮の伝説ですが、杣山神社のことも書いてあるので一応載せました。

戸の格子なども凝っています。

100年は経つのでやはり古めかしい感じにはなっていると思っていましたが、もしかするとこの一部にも飽和宮の建材が使われていたりするのでしょうか。

それとも社殿横の建造物に使われているのか。わかりません。

阿久和について

『南条町誌』によると、『帰雁記』には「宗祇法師旅宿せし~」とかかれているといい、この阿久和に宗祇(1421~1502)が来たのだということになっています。

つまりこの辺りには室町時代にはすでに何らかの町があったということだとしており、また「杣山城と瓜生保」という書籍には「北の比叡山」として三千坊あり、一条天皇(987~1011)の御代に、源頼親が寺基を築いたのではないかともしているそうです。

阿久和の隣の中小屋集落も元は阿久和の内だったと言い、この集落の間には「杣山小学校」もあったといいます。元は「城山(じょうやま)」といっていたようです。

阿久和も中小屋も、城山のことについては、これまで史跡というよりも自然の山としての親しみを持っていたと『南条町誌』には書かれています。

「阿久和」の由来はやはり「飽和宮」からでしょうか。「あくわ」という地名もなかなか珍しいですね。

「杣山」と「阿久和」は今も・・・

「杣山」は、村名として残り、山として残り、史跡として残り、神社として残りました。

「飽和」は、地区名、大字名として残りました。

この地に在った「杣山神社」と「飽和宮」。かつての形ではなくなったにしても、今もその名前は引き継がれ、この地には欠かせない名前となっていたのでした。

参考文献

『福井県神社誌』

『御大典記念福井県神社誌』

『南条町誌』

『杣山城阯と瓜生氏の勤王』

『越前若狭の伝説』

基本情報

| 最寄り駅 | 北陸本線南条駅から徒歩42分 |

| 自動車 | 今庄ICから4分 |

| 駐車場 | 杣山城居館跡前駐車場 |

コメント