福井県越前町細野。ここに有名な地蔵尊の兄弟分の地蔵さんが祀られているという事です。

その名は、「せいがい地蔵」とも「木の末地蔵尊」ともいわれています。

最初に伝説を見ていき、後半に現地の写真を載せていきます。

せいがい地蔵(木の末地蔵)の伝説

小学校下のお堂、新地西国三十一番札所の本尊である。高さ約六十センチ、極彩色である。この地蔵は、江州木の本町の有名な地蔵様の分身で、むかし一本の木で三体の地蔵を作った。その一番根元の地蔵が木の本地蔵で、中央の地蔵も福井県のどこかにあり、一番末がこの地蔵だとだとのことである。当区ではご利益が大きく、ありがたいと信仰が深い。向かって右側にもよく似た座像が一体、左側には石の地蔵が多数安置してある。

引用:『越前若狭の伝説』

という伝説です。

江州というと滋賀県らしいですね。滋賀の木の本と言えば、長浜の方の地域です。そこの木の本地蔵って、日本三大地蔵尊の候補にも挙がっている、すごい大きな名の知れている地蔵院の地蔵さんなのではないですか?秘仏の。

その兄弟分が、ここ木の末地蔵尊(せいがい地蔵)というわけなのです。

この地蔵尊について、地元の織田町の郷土史には、さらに詳細に書かれていました。

萩野小学校グラウンドの南から一段下ったところに、「せいがい地蔵尊」のお堂がある。この地蔵さんは、昔から皆に深く信仰され、毎年七月二十四日には、盛大なお祭りが行われている。今のお堂は昭和五十五年に建てかえられたもので、以前は小さくて古さびたそまつなお堂で、いつの時代につくられたものかもわからない。ただ大昔に江州(滋賀県)にあった大木をきって、その根元の方でつくられたのが、名高い木の本地蔵さん(滋賀県木の本)、大木の中ほどでつくられた地蔵さんは石川県にあるとか、木の本地蔵さんの分身だから木の末地蔵さんともいわれ、大変ご利益があるので、昔からお祈りに参る人が絶えないそうである。また地西国札所(じざいこくふだしょ)ともなっていたので、時々巡拝の一団が参ってご詠歌の鈴の音が聞かれた。

道内の壁には大小二十数枚の絵馬が掲げられ、信仰の古いことを物語っている。安政六年吉日と書かれたのが最も古いが、絵の色どりがはげてわかりにくくなった絵馬があるのは、もっと古くからかかっていたものかも知れない。白紙に包まれた髪が柱に吊るしてあるが、紙は色づき虫に食われて、ずいぶん昔に願をかけたものと思われる。大願成就と記された絵馬などじっと見ていると、これをかかげた信者の深い祈りの声が聞こえるようである。

お堂の境内は、昔は萩野グラウンドから保育所裏の台地、更に脇谷の茶畑一帯にわたって大変広い物であったという。この茶畑の辺りを昔は地蔵山と呼び、ここに地蔵堂や広場があって、子供たちの相撲場や遊び場になっていたと言われている。このように広く大きな境内があったという事は、この地蔵さんの信者が大変多く、お参りが盛んであったことを物語っている。

雪深い冬の朝早く、雪の中に点々と続く足跡を見ると、今も尚この地蔵さんにお参りする人がたえないことをうかがわせる。

引用:『織田のむかし話』

やはり滋賀の有名な地蔵さんでしたね。

しかも、すごい詳細です。地蔵堂の中身のことまで事細かく書かれています。

人の髪があるとか、安政の絵馬があるとか、実際に見ると結構重々しい雰囲気なのかもしれませんね。創建が不明とは。

しかし、木の本地蔵・木の末地蔵ともう一つの「中央部分で造った地蔵」について、『織田のむかし話』と『越前若狭の伝説』とは少し違う記載がありますね。

『織田のむかし話』は、中央の地蔵は「石川にある」。

『越前若狭の伝説』は、中央の地蔵は「福井のどこかにある」。

一体どちらなのでしょうか。

どこにあるのか

さて実際に行ってみることにします。

伝説にある通り、小学校の近くにあります。つまり今も昔も場所が変わっていないという事ですね。

小学校の名は「萩野小学校」。

幹線の県道3号線沿いに標識があるのでわかりやすいです。文字は消えかかっていますが。

その標識のある道を先に進むと…

地蔵堂が見えてきます。

丁字交差点を右へ行くと、せいがい地蔵正面です。

現地の様子

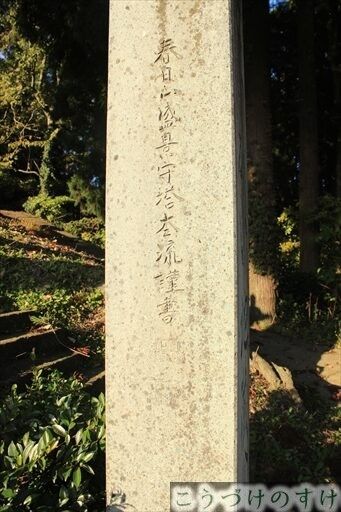

正面・標柱

標柱があります。

「せいがい地蔵尊」と書かれており、しっかりと認識できます。

「春日山盛景守塔本流謹書」?

一体どういう意味なのでしょう。

と思っておりました所、私が去年の「龍の牙」の件でお世話になった龍泉寺ご住職からこの文字についてご教示いただけました。本当にありがとうございます。(※以下追記)

龍泉寺ご住職にご教示いただいた内容をまとめると、

まず「春日山盛景守塔本流謹書」とは、禅僧の署名ということでした。

それぞれの意味は、

「春日山盛景」は、越前市の春日山盛景寺(かすがざん じょうけいじ)のこと。

「守塔」は、お寺のご開山のお墓を守る責任者、住職のこと。現在でも禅僧の方々はこの言葉をよく用いる。

つまり、この標柱。「せいがい地蔵尊」という文字を書いた禅僧の署名だったということ。

そしてどなたが書いたのかというと、松原冭流(まつばらたいりゅう)老師という方の書。

松原冭流老師とは今庄出身の方で、永平寺修行→織田の禅興寺住職→昭和50年頃に禅興寺本寺盛景寺住職といった経歴をお持ちになられていた方だった。能筆家として有名で、各地の額や標柱、掛け軸などに至るまで筆跡を残されているという。

盛景寺の末寺が同じく細野にある興泉寺であり、推測では、盛景寺のある織田に住まわれていたこと、末寺興泉寺が細野にあることが結びつき、その地の方々と親交も深く、「せいがい地蔵」の標柱を書かれていたのではないか。

とのことでした。

『織田のむかし話』で、「昭和五十五年に建てかえられた」と書かれていますので、ちょうどその時に標柱が書かれたのかもしれません。時代もあっています。

盛景寺末寺興泉寺です。なぜか写真撮ってました。敷地外からの写真ですので載せさせていただきます。

松原冭流老師がおられたのは禅興寺なので、ここではないですが、先ほども書いた通り盛景寺系のお寺なので、せいがい地蔵と同じ細野区という事で関わりが注目されます。

「龍の牙」の時に訪れた龍泉寺さん参道入口に建つ寺標も松原冭流老師の書だそうです。

様々な所で松原冭流老師の書を見ることができるかもしれませんね。

(※以上追記)

お堂

さて、お堂へ進みましょう。

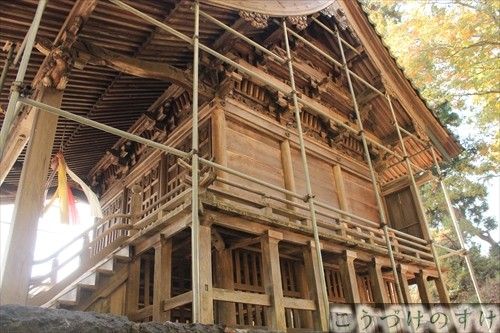

ぱっと見、普通のお堂ですね。

『織田のむかし話』によると、昭和五十五年に建て替えられたという事なので、それで普通な感じになっているのかもしれませんね。

と思ったのですが、よく見ると正面の戸にめちゃくちゃ葵の紋が彫られていました。

なぜこんなに葵の紋が?伝説を見ても特に徳川と関わりがあったようなことも書かれていませんし、木の本地蔵尊の方は、むしろ豊臣の紋だし・・・。

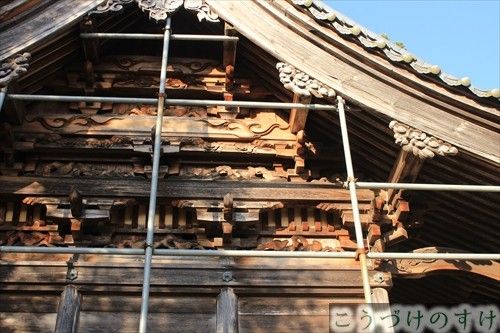

側面を見ると、これまたすごい造形美です。全然普通じゃないです。

なかなか見ごたえありますね。

鉄の棒は屋根が重みで落ちないようにするためのものと思われます。

周囲も整備されまだまだ信仰の深きは衰えていないようです。

これほどまでに立派なお堂も、その信仰の表れなのかもしれません。

情報提供:

『龍泉寺』

参考文献:

『越前若狭の伝説』

『織田のむかし話』

すぐ近くには身投げと白へび伝説の祠があります。

アクセス

最寄り駅バス停は、福井駅から京福バス清水グリーンライン(織田)線へ乗り換え、桜谷口バス停で下車、徒歩3分。

自動車では、鯖江ICから車で24分。

駐車場はありません。

コメント