季節もの・特集・まとめ

季節もの・特集・まとめ 幻の謡曲「恋松原」の悲哀伝説巡り ~浦見坂・恋の松原・椎橋~

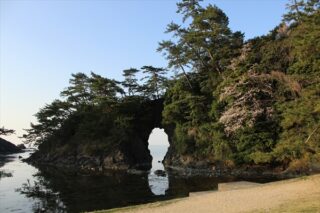

福井県美浜町に恋の松原という場所がある。幻の謡曲「恋松原」の舞台とされ、若狭町を跨ぎ周辺に浦見坂(浦見川)や宇波西神社前の椎橋という場所が聖地である。雪降る日に恋松原の悲劇を巡る、聖地巡礼の旅に出る。

季節もの・特集・まとめ

季節もの・特集・まとめ  若狭町

若狭町  大野市

大野市  あわら市

あわら市  敦賀市

敦賀市  福井市

福井市  福井市

福井市  若狭町

若狭町  若狭町

若狭町  福井市

福井市  高浜町

高浜町  小浜市

小浜市  越前町

越前町  坂井市

坂井市  高浜町

高浜町  季節もの・特集・まとめ

季節もの・特集・まとめ