今回、福井県池田町上池田地区志津原です。

志津原と言えば、「かずら橋」や最近よく聞く「アドベンチャーいけだ」、「能面美術館」、また近くには土合皿尾のそば打ち体験のできる「そばの郷 池田屋」があり、池田町の有名どころが密集している観光地です。

この土地に歴史的有名人物である「足利尊氏」の墓があるということで紹介したいと思います。

「足利尊氏の墓」の話

|

志津原の山の中腹に足利尊氏の墓だと伝えられる石がある。またショウゲン平という所で足利尊氏の馬が石になったといわれる馬石もある。 参考:『福井旧上池田村の民族 東洋大学民族研究会』 |

とにかく「足利尊氏の墓がある」ということだけわかっている状態です。

なので今回は…

- 第一に、足利尊氏の墓がどこにあるのか見つけること。

- 第二に、なぜここに足利尊氏の墓があるのかの謎を解くこと。

この二つを、今回の目的にして進めて行きたいと思います。

足利尊氏の墓を探す

では、まず足利尊氏の墓を見つけることからはじめて行きます。

といっても、どこにあるかという情報が全くないので、とにかく観光地周りを散策して地元の人らしい方に話を聞こうと思い、能面美術館の北東にある小山の麓で作業をしていた方にお話を聞くことができました。その方に場所を聞いたところ

「山の裏にある施設の前のバスの車庫の横に山に登る道があるから、その道から登るとあります」

とのことでした。

志津原には「渓流温泉 冠荘」という宿があります。その宿の前に教えていただいたバスの車庫があり、その横に山に登る道がありました。この道がその道でしょう。

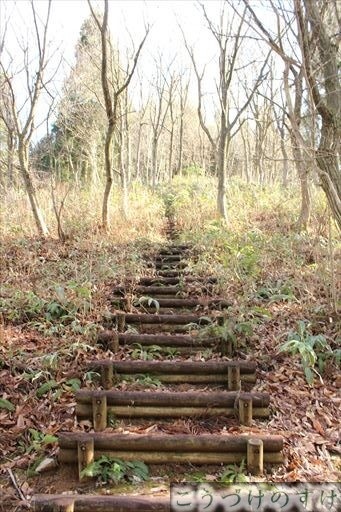

では、ここから登っていきましょう。

ただ、登ると言ってもほとんど登りません。(トレッキング程も行かないくらいです。なんなら街歩きの一環程度です)

なので、全然安心して簡単に行けます。

階段を少し登ると、階段の途中に分岐の階段が現れます。

もうすでに、案内板らしきものが見えていますが、この分岐側階段の先にそれがあります。この分岐階段は少し急で今までの階段よりかは山道の感じがする階段です。

ただ、十数段程度なので多少自信のない方でも行けると思います。

この十数段を登ると、広場にそれがあります。

これが足利尊氏の墓と伝えられる石塔です。

高さはそれほどないですが、立派でかなりの歴史を感じさせる五輪塔です。

「なぜこの場所に将軍の墓があるのか。」

まず最初に思うのが、これです。

ではここからは、次の問題であるこの疑問を探っていきます。

なぜここに将軍の墓があるのか

いつから知られているのか

ではここからは、この福井県の池田町志津原になぜ将軍足利尊氏の墓があるのかを探っていきたいと思います。

まず、この墓があることと足利尊氏の墓だということが何時から知られていたのかを探りたいと思います。「最近観光の為にいわれるようになった」というわけにはいきませんからね。

というわけで、この池田町志津原のことについて、今現在私が調べられる一番古い郷土史を見てみました。昭和七年の『上池田村誌』です。

|

志津原館跡 志津原二十字城山山上にあり、青年会が手入をして公園となりました。桜の木が多く、俗に丸山公園と呼ばれています。 参考:『上池田村誌 昭和七年』 |

と、この昭和7年時点ではこの墓が足利尊氏の墓だということは知られていたようです。

この項目が書かれている題名が「志津原館跡」であり、字名が「城山」という地名だということもわかりました。

「渓流温泉 冠荘」の向かいのぽつんとある小山は、館跡だったんですね。さらに階段が上へ続いていたので、何かあったかもしれませんね。

館跡だと考えると、館跡に歴史的人物の墓があるという事例は多いですし、話の筋は通っているように思えます。

言い伝えから墓がある経緯を探る

では次が本題で、なぜここに墓があるかです。

郷土史の昭和52年の『池田町史』には、その経緯を見ることができました。

ただ今回の見出しが、「歴史から探る」ではなく「言い伝えから探る」にしたのは、この池田町史の話が、史実かどうかが非常に曖昧だからです。今までにもそういったことはありますが、今回は「足利尊氏」という有名人なだけに、一般的な歴史認識がすでに全国に広まっています。

なのでここでの記述は、あくまでも地域の言い伝えという前提で行かせていただきます。

|

南北朝戦の時、越前を守備した足利高経(斯波高経)は亀山(城山)に築城。南朝方の徳山貞信は、亀山城の足利勢を一蹴して総帥新田義貞の軍に合流し、足利高経を足羽川付近まで追撃。しかし義貞の旗本であった平泉寺の寝返りにより、義貞は戦死し戦況は一変。義貞の弟脇屋義助等は美濃南朝方の援護を受け、志津原を通って美濃に引揚げた。 参考:『池田町史 昭和五十二年』 |

上半分はまだ史実とも合っている内容です。

しかし、下半分の「志津原の戦」からの記述は村の言い伝えの域を越えません。実際この資料内でも「詳しいことは分らない」と明言しています。

ただ、「足利尊氏が九ヶ年も住み」という明確な帰還まで示されています。ここまで明確にされたら、言い伝えにしてもただの作り話ではなく、なにか元になった出来事があった可能性があります。(本当にいたという可能性も否定できませんが)

もし元となった話があるとしたら、斯波高経がこの城山に城をつくって住んでいたのならば、それが足利将軍と結びついた可能性もあります。これも「史実なら」という前提ですが。

史実と言い伝えが、ごちゃ混ぜになっているような感じですね。

|

白山神社社記によれば、延文三年(1359)三月中、後亀山天皇が吉野から戻って来た際、足利尊氏公は秘密に都を退き、志津原村の亀山城に御入城し、貞治三年九月十七日(1348)城内で亡くなったと書かれており、この日が白山神社の秋祭りとされているそうです。五輪塔二基が長瀬にあり尊氏の墓と伝えます。 参考:『池田町史』 |

白山神社の記述には「貞治三年九月十七日(1348)城内で亡くなった」という明確な年月日まで書かれています。

ここまできたら、本当にいたのでは?という気持ちになってしまいます。

まあ言ってしまえば、歴史というもの自体、はっきりしないものですからね。この志津原が本当かもしれないし、村の言い伝えの範囲かもしれないし。

私は、歴史学者ではないので、村の言い伝えも楽しく拝見させてもらっています。

他にも福井には歴史的有名人の墓があります。これもまた、歴史のロマンでしょう。

地元の方の話

ちなみに、「五輪塔二基」と書いてありましたが、私は訪問したときは、一つがこんな状態でした。

完全に崩れちゃってる・・・。

さきほど、道を教えてくださった地元の方の話によると、平成30年の大雪で崩れてしまったといいます。

当時、地元の人たちが皆心配していたようで、見に行ってみると崩れてしまっていたらしいです。

この話を聞いている限り、私が感じたことは、

地元の人たちから大切にされている五輪塔なんだな

ということです。

やはりこれほどの言い伝えがある五輪塔です。地元の方たちからも親しまれ大切にされているのですから、きっとこの言い伝えは大切な村の宝なのです。

史実と言い伝えのロマン

福井の小さな村にある、歴史的有名人の墓とその言い伝え。

私は「歴史」だとか「史実」だとか言ってきましたが、ここまで地域の方たちに大切にされている五輪塔ならば、この言い伝えの本質は「史実かどうか」ではなく、その伝説にロマンを持ち、「もし本当だったら凄いなぁ」と深く思いを巡らすことに価値があるのだと思うのです。

最後に一言記しておきます。

史実かもしれませんよ?

参考文献:『福井旧上池田村の民族 東洋大学民族研究会』『上池田村誌』『池田町史』

基本情報

駐車場は、能面美術館前の駐車場があります。

能面美術館前からだと、徒歩3分程度。城山向かって左へ山沿いを進むと、登り道が現れます。そこから登っていくと、先ほどの五輪塔前の分岐の階段が現れます。

渓流温泉冠荘からだと徒歩1分です。

アクセスは国道417号線志津原内に進むと、能面美術館とその前に広い駐車場が見えます。

コメント