7月。

今回訪問したのは、福井県の越前市と南越前町にまたがる山

日野山です。

この日野山は、古来より厚い信仰をされてきた山です。それに伴っての数々の伝説が残る箇所も存在しています。

そんな山岳信仰と伝説を目的として、日野山のメジャーコースである中平吹から山頂を目指していきます。

伝説や説明以外にも、登山中のレポートや注意点、ちょっとばかり思ったことなども記しますので、登山のレポートとして見ていただくのも良いと思います。

日野山について

この章では、まず、日野山についての話を少しだけ見ていきます。

日野山は泰澄大師や継体天皇も関係している山で、古来より神聖な山として信仰されてきたので、そこら辺の話や、山自体の地理の話もします。

やはり上る山についての話は見ておきたいですからね。

登山レポートが見たい方は、この章は飛ばしていただいた方が良いです。

かなり長くなってしまいました。

山の自然・地形

日野山は、標高795メートル。

主に山を成型する岩は、石英斑岩と流紋岩です。

つまりこの山は、マグマからつくられる火成岩からできています。

ただし、この山の形になったのは噴火によるものではなく、大昔に噴火した山が、浸食を経て今の形になったそうです。

石英と流紋岩は「非アルカリ岩」です。

私にとっては。いや、おそらく多くの人にとっては、これがとても重要だと思います。

なぜなら、「ヒル」に関わる話だからです。

| 【ポイントUP中】エコ・トレード ヒル下がりのジョニー (防虫 虫避剤) 20012 価格:1,320円 |

山に登るにあたっての脅威の一つ「ヒル」。この「ヒル」は、アルカリ性の環境を好みます。なので、日野山のような「非アルカリ岩」の石英と流紋岩の山にはいる可能性は低いのです!!(やったね)

なので、今回の登山は幾分かは安心できそうです。

歴史的な地理

歴史的観点で地理を見ていきます。

日野山がまたがるのは

福井県越前市味真野地区、北日野地区、王子保地区。

福井県南越前町南日野地区、北杣山地区。

これほど多くの地区に囲まれているので、過去には山の管理権を巡っての対立もあったといいます。

この日野山は「越前五山」に数えられていて、昔から「越前小芙蓉」「越前富士」ともよばれていました。(芙蓉[ふよう]と読み、富士山の別名で「芙蓉峰」という呼び方があります)

日野山の別名

日野山は今でこそ「日野山」という名前で広く知られていますが、昔は地域や時代によって様々な呼び名がありました。

それというのは、伝承だったり信仰だったりの違いで生まれたというわけです。

例えば・・・

- 継体天皇(男大迹王)が18歳の時、この日野山に登り、越前の治水の雛型を作ったというので「雛が岳」。

- 山火事が起こったときカグツチに祈り火を鎮めたので「火の山」。

など。

他にも「小岳山」とか「小健山」とかも言ったそうです。

歴史と信仰

日野山が開かれたのは養老二年(718)、泰澄大師によって開かれたといいます。

しかし、伝承では前述したとおり、『味間野記』や『福井県神社誌』などには、継体天皇(男大迹王)が登って聖地としたという言い伝えが残っています。

継体天皇の出生などはわからないことが多いですが、大体西暦450年くらいに誕生したと言われています。なので、18歳に日野山に登ったということは、468年ということですか。

泰澄が開いたのは、ちょうど継体天皇が登ってから250年後ということになるのかな?

いずれにせよ、それだけ神聖な山で山岳信仰も盛んだったのです。(いまでも)

日野山に祀られているのは、継体天皇・安閑天皇・宣化天皇の三柱。

『帰雁記』にはカグツチも祀られていると書いてあります。

泰澄大師が継体・安閑・宣化の三社にそれぞれ自ら、文殊菩薩・十一面観音・不動を彫って納めたといいます。

昔は神聖な霊山ということで、登ることは禁じられていたそうで、その伝えるものとして「比丘尼ころばし」なんていうところもあります。

これについては、私が実際に行ってみたので後に紹介します。(3~4回滑り転びました)

近世でも、山開き前に登ると山の神の怒りに触れるというので、山開き前には登らないということが続いていたようです。

また、山の信仰や伝承ではよくある「たてくらべ」の風習もあったとか。他の山と比べて少しでも高くしようと石を持って行ったそうです。

このように日野山は、歴史や信仰のある神聖な霊山です。

これから向かいますが、失礼のないようにしなければなりません。

日野山への登山開始

はい、そんなわけでいよいよ日野山への登山を開始いたします。

とはいっても、要所を切り取っていく感じです。

今回はタイトルにある通り、中平吹コースから登ります。

まあ、一番メジャーなコースでしょうか。

中平吹からの平均所要時間は、1時間半~2時間らしいのですが、行けるのか・・・?

中平吹登山口駐車場

駐車場は広いです。10台以上は停められるでしょう。しかも、そんなに満車になっていることも今まで見たことがないので、駐車場の心配はいらないと思います。

アクセスは、

福井鯖江方面からだと、国道8号線を向新保交差点を左折。県道136号線から県道202号線を直進で、右手に駐車場の看板が見えてきます。

武生方面・南条方面からだと、国道365号線中平吹内の押しボタン信号(観音様がいる交差点)で東へ。そのまま直進して歴史の感じる橋を渡り、県道202号線に出て、左へ曲がると左手に駐車場の看板が見えてきます。

駐車場の真正面に、「日野神社」の社標が建っているので、ここから日野神社に向かって集落の坂を上っていきます。

日野神社

坂を登りきると、大きな日野神社が現れます。

なんだかこの神社だけでも十分いろいろと言い伝えや歴史がありそうです。

ちなみにこの神社の境内にトイレがあります。今のうちに済ませておきましょう。(神社のトイレって気が引けますよね)

登山口

日野神社の右の先に、登山口があります。

まだまだ舗装の道。始まっていないです。

ただもう、熊という脅威に半分怯えています。鈴はちゃんとつけてますよ。

|

熊よけ鈴(小)南部鉄器 山歩きの強い見方 熊鈴 【P20Aug16】 価格:1,210円 |

少し行くと、ゲートがあります。

「スズメバチの巣に注意」「熊に注意」。怖いですね・・・。

それでも登ろうとするのはなんででしょうね。自分でも不思議です。

さらに少し歩いていきます。

さあ、遂に森の入口です。

ここからが本当の登山道になります。

覚悟していきましょう。

まず目指すのは、室堂ですね。

では、地蔵さんに挨拶して登っていきましょう。

古道との分かれ道1

しばらく登っていくと、古道と書いた標識と道しるべ?と地蔵さんがいて、道が分かれています。

ただこれ、どっちが古道なのか謎です。

「1の下」という標識があります。どういう意味だろうか。

地蔵さんと道しるべが下の道沿いにあるから、下の道が古道なのでしょうか。「1の下」の「下」は関係ないと思うんですけどね。

とりあえず私は下の道を行きました。下の方が道らしい道でしたし。

道中の注意点

途中、分岐みたいになっていて、石や木が置かれている場所がありました。

一瞬迷いましたが、「こっちは違うよ」という目印なのでしょう。

登山していて疲れている最中だと、普段の思考ができなくてこちらにいかないように注意が必要です。

また、特に気を付けるのが下山の時です。下山の時は直線となるので、無心で下っているとまっすぐこの先へ行きそうになりました。この目印に注意しましょう。

また、他の注意点としては、前日にゲリラ的な雨が降ったとの情報もあったので、それの影響かもしれませんが、登山道に水が流れて側みたいになっているところがあります。

しかも、蛙が大量にいます。

踏まないように、滑落しないように気を付けます。

焼餅岩

日野山の見所の一つ、「焼餅岩」。

岩の側面がはがれているのか、なんだか変わった形の岩です。昔の焼餅の形に似ているというのでこの名前らしいです。

説明板も立っているので現地でも楽しめますから、その地で実感するのが良いと思います。

石の唐戸

焼餅岩のすぐ先に「石の唐戸」というのがあります。

ここも見所の一つで、説明板が書いてあります。

僧兵が隠れた穴らしいです。歴史のある場所なのかな?なんだかクマが寝ていそうで怖いですが・・・。

それくらいしっかりした穴です。

弁慶の三枚切り

日野山の中でも有名な見所です。

「弁慶の三枚切り」は、その名の通り、弁慶の伝説が伝わる岩です。説明板もあります。

本当にきれいに三枚重なっています。弁慶の伝説関係なく、おもしろい形の岩で見る価値あります。

それにしても、弁慶の伝説はいろんなところに残っていますね。

舗装された道現る

登山しているとよくあるこの光景。

「ここまで車で来れるんかい・・・」

まあ、一般人の入れない工事用の林道か何かだと思いますが、一生懸命登ってきてこの舗装の道があると、「えぇ・・・」ってなりませんか?私はなります。

まあ、気を取り戻して、まっすぐ登山道を登っていきましょう。

古道との分かれ道2

またもや古道との分かれ道。

よくみると、草むらの中に地蔵さんがいて、地面には何かが立っていたと思われる土台があります。

昔からの物でしょうか。

というか、ここの標識には「5の下」って書いてあるんですが・・・。2・3・4の分岐はどこ行った!?

見逃していたのか?それとも最初の「1の下」を上にいかなければならなかったのか?

わからん・・・。

とにかく、「5の下」は古道と思われる上に向かう道を行きます。

室堂 五合目

しばらく登っていくと、遂に室堂に到着します。

ひとまず、ここまで来れてよかったです。

この室堂、休憩所が二つあります。写真に写っている開放的な休憩所と、もう一つ小屋みたいな室内の休憩所があるのですが、扉が開かない!

なんか無理やり開けるのもあれですし、窓からのぞくのも怖かったので、そちらの方は関わらないでおきました。

室堂には不動明王像と何体かの石仏があり、小さい鐘もあります。

奥には「御嶽の滝」なるものがあり、登山で焼けるように熱くなった心身を冷たい水で冷やしてくれるありがたい水場です。

さて、休憩を終えたら、次なる目標は「比丘尼ころばし」です。相当きついらしいので覚悟していきましょう。

古道との分かれ道3

再び分かれ道。

日野山は分岐が多いですね。

一応登山道の標識は上なので、それに従って上のルートに行きます。

道中の地蔵さんの刻銘

道中地蔵さん。

「無事登って帰れますように」。

よくみたら、この地蔵さんの土台に刻銘が刻まれていました。

「中平吹 施主 ・・・」

名前はなんて書いてあるかわからないのですが、個人名が書かれていますね。

登山中、今まで意識したことなかったのですが、すべて書かれていたのかもしれないですね。

「比丘尼ころばし」と伝説

しばらく歩き続けると、ついにこの場所の入口にたどり着きました。

分岐です。

右の細い道をあがると「比丘尼ころばし」へ。しかし、この比丘尼ころばしを避けるルートもあります。なので、安心です。

ちなみに、あとで登ってきたベテラン風の二人は、「もう比丘尼ころばしは避けてきた」という話をしていました。それほどの場所なので、無理せず迂回した方が良いかもしれません。

まあ、私はこれも目的で来たので、比丘尼ころばしへ行きますが。

しばらく登っていると、左側に痛々しい痕跡がありました。

ロープの跡。ずっとそこにロープがあったので、この形で成長したのでしょうか。しかもまだロープの残骸が引っ付いています。

なんだか禍々しい痕です。ここから厳しい道のりになるという暗示のようにも思えます・・・。

その痛々しい木の先には・・・

一枚岩がむき出しになった急こう配が立ちはだかっていました。

これが比丘尼ころばしか・・・。

|

比丘尼ころばし 長さ30間、幅50間くらいの断崖で、昔比丘尼が登山した際に、この断崖から転げ落ちて亡くなったことからこの名がついたといいます。 参考:『越前若狭の伝説』 |

他の言い伝えでは、昔は日野山が女人禁制で、あるとき比丘尼が登って、山の神の怒りにふれて転げ落とされたという解釈もあるようです。

今では女人禁制の根拠など全くないので問題ないです。

ただ、この比丘尼ころばし伝説の内容に関して、一説には「山開き前に登ったから滑落してしまった」という説もあるそうで。なんだかこちらの方がとても現実的です。

関連した伝説に…

「僧侶が山開き前に登ったとき、山の神の怒りに触れて、九州の熊本まで放り投げられた」とか「侍が山開き前に登って岐阜の大垣まで放り投げられた」とかいう言い伝えも残っているようです。

山開き前にこの日野山に登るのはまずいみたいですね・・・。

はあ、それにしても険しいですな。ロープがあるので、それ使わないと厳しいです。

はい、ここで一回滑って転びました。本当に転びました。ロープがなかったら滑り落ちていました。

本当に転ぶじゃないか!!

しかも、ロープが無かった時代って本当に危ないですよこれ。比丘尼じゃなくても、男でも転げ落ちたでしょこれ。

さて、なんとか登ったぞ。

一旦落ち着こうと思ったのもつかの間。

まだある!

というかここに説明板があった。さっきのはまだ始まってすらなかったのか・・・。ここから始まりなのか・・・。

とてもつらい。

3回滑る。

ロープを握りしめ、岩肌にしがみつき、一心不乱に登るのみ。

倒木が登山道をふさぐ。まるで神聖な山に入る人間を阻むように。そう簡単には登らせないという威圧感すら感じる。

草木が生い茂る。まだまだ続く比丘尼ころばし。一体どこまで続くのか。

「比丘尼ころばしは続くよどこまでも。」

長命水

比丘尼ころばしをだいぶ登ると、途中で標柱が倒れていて、右の方に分岐の道が続いていました。

標柱には…

「右 長命水の地ヲ経テ山頂」

?不思議な記述です。カタカナで昔っぽく書かれているかと思えば、「の」はひらがなだったり。何ですかね。

しかし、この分岐の右の道に行くと、「長命水」とかの場所を経て山頂に行けるんですね?

ほんとに行けるんですかねこれ!?

下ってるし、草木がひどいですよ。誰も行っている感じがしません。

下手したら遭難するんじゃないかってくらい草がひどいです。

分岐!?ここへ来て!?

なんか急に道らしい道になったけど、本当に大丈夫かな。

ていうか、左右どちらに行けばいいんでしょうか。ただ、方角的には比丘尼ころがしは左の方に行っていると思いますし、岩肌が少し見えるんですよね。

一か八か、左へ行きましょう。

うわああ…。まずいですよ。

誰も来てないですよこれ。もう獣道じゃないですか。

岩肌には…

あった。

説明板もある。しかしほぼ読めない。

一応、書籍『山々のルーツ』では、この長命水についてこんな記述があります。

|

頂上直下に「長命水」と書いた指導標が建てられ、右の谷に清水が沸く。頂上の社堂の神供水に使用されていた。山頂近くの胸つき八丁に沸く清水は、実にありがたいもの(以下略) 出典:『山々のルーツ』 |

うーむ。

なんとこの水が山頂の社のお供えの水として使われていたんですね。とても神聖な場所でした。(雑な紹介でごめんなさい。)

『山々のルーツ』を見る限り、この水は沸いているそうで、しかも「胸つき八丁に沸く清水は、実にありがたいもの」という記述から飲めたものなんですかね。

写真でわかる通り、確かに水が溜まっていますが・・・。沸いてるんでしょうか。湧き水ってこんなものなんですかね。流れている感じもないです。ただたまっているような感じ・・・。

いやしかし、お供えの水として使われていた、日野山にとって大変重要な場所だったのですね!興味本位にしても来てよかった。

ところで、「右 長命水の地ヲ経テ山頂」という山頂への道はどこ?

ないのです。

周りは崖です。戻るしかないです。

ああああぁぁぁ!

比丘尼ころばしへ戻ってきた

分岐から比丘尼ころばしの続きへ。

さらに登っていくと、一旦新道と合流する道に出ますが。すぐに古道らしき分岐が現れます。

まあ、見るからにこちらの方が古道って感じががします。それと同時に比丘尼ころばし続きの予感。

自分の目的はこの比丘尼ころばしをレポートすることだ。

もちろんこっちに行きます。

やっぱりな!

まだまだ続く比丘尼ころばし。

ここからもきつい断崖が続きます。

本当に疲れている人は無理せず、緩やかな道を進んでください。本当にきついです。

私は、こういっては何ですが、もう比丘尼ころばしはごめんなさいです。

しばらく登ると、

ついに鳥居が見えました。やっと比丘尼ころばしは終わりです。

山頂に着く達成感より、比丘尼ころばしが終わった安堵の方が上回ります。

というか結局、比丘尼ころばしの分岐から山頂まですべてが比丘尼ころばしだったじゃないですか!

日野山山頂

比丘尼ころばしを登りきるとついに山頂です。

鳥居は比丘尼ころばしのルートに向いているので、やはり古道だってことがわかります。

山頂はむき出しの一枚岩です。

下の方には休憩所?があります。

他の方たちがいるので、距離を取って休みます。その前に上にある社に挨拶ですね。

拝。

福井県神社誌などによれば、中央に継体天皇の社、その左右に安閑・宣化の社があって、計三社を祀っているそうなのですが、一つしかないですね。

それともこの社の中に3社入っているということなのでしょうか。

継体天皇や安閑・宣化などの話は一章の、日野山についての「歴史と信仰」に書きました。

社の右には日野山山頂の石柱があります。

というわけで、何とか登頂できました。おめでとうございます。

所要時間は3時間くらいかかりましたね。まあ、写真撮りながらと長命水に迷い込んだこともあったのでしょうけど・・・。

さっきの岩場の広場の北側、比丘尼ころばしから見て左側の方の道の先には絶景ポイントがあるようなので、そっちで休みましょう。

あれ、お堂があります。

ということはこちらが三社のうちの一つでしょうか。ってことは反対側にもあるということかな。

まあとりあえず今は休みましょう。

ここからの景色が一番いいです。

武生鯖江福井方面の景色が見えます。新幹線の高架も見えますね。写真には写ってないですが、右側には白山もかすかに見えていました。

人も少ないし、風もあるので、ここでいったん休んで行きましょう。そう、一旦ね。

まだ私にはこの日野山で見ておきたいものがあるので、まだ続きますよ。それは、伝説が大好きな自分だから見ておきたいものです。

「トンビ岩」

これを見ておきたいのです。

ただ、長くなってしまったので、別記事で番外編として出しますね。

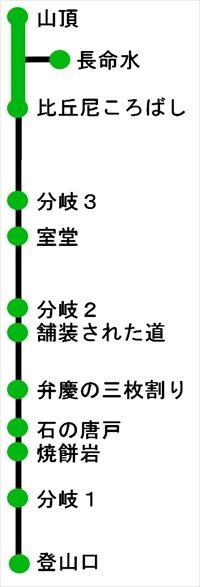

実感所要間隔図

わたしが登ってみて、感覚的にどのくらいの距離時間なのかというのを図にしてみました。

これはあくまでも個人の感覚なので、本当の距離は違うと思いますし、人によっても変わると思います。

終わりに

そんなわけで、何とか登頂できたのでここで一旦終わりにしたいと思います。

今回の中平吹~山頂の間で一番つらいのは、やはり比丘尼ころばしでしたね。本当に何回も転ぶし、想像以上に長いし、休み休み息を整えて行かないとだめです。あそこは自信のない方は避けて行った方が無難でしょう。というかその方が良いです。

まあ、中平吹コースの見所とか難所とかの面は楽しめたんじゃないかなと思います。

では、今回はこれにて。

コメント