福井県にある越前富士と呼ばれた「日野山」には、ある伝説が残っている岩があります。

その岩は、牧谷口・萱谷登山口のコース上の、牧谷越の峠~日野山山頂の間にあります。

その岩の名前は、トンビ岩(鳶岩)という岩です。

今回、私は中平吹コースから日野山山頂に登りました。

なので、今回のトンビ岩へは中平吹~日野山山頂~トンビ岩という流れで、日野山山頂から一度牧谷口・萱谷登山口のコースへと下っていく形になります。

今回そんなルートで行った私から、レポートと伝説の他に、感想と注意点を記します。

【注意】中平吹・荒谷コースからトンビ岩に行くということ

まずはじめに、トンビ岩のレポートを紹介する前に、記しておきたいことがあります。

中平吹からトンビ岩という、山頂を挟んで反対側の登山口から行くルートを通った私からの助言、というと偉そうですが・・・、感想として。

かなりの覚悟は必要です。

というのも、山頂~トンビ岩間の登山道は、きついうえに長いのです。

マップで見ると、直線距離で650メートル程。尾根を歩くので、曲がりとかも含めると750メートル程になりますが、この9割近くが急なうえに草木が茂って狭く、通っている人も少ないからか荒れているのです。

要は、直線距離750メートルを急な坂と荒れた道を歩かなければならないのです。

それを山頂~トンビ岩、折り返しトンビ岩~山頂の往復しなければならないのです。

これを中平吹または荒谷から山頂に登った後にしなくてはならないのです。もちろん下山のことも考えて。

私がそうでしたが、比丘尼ころばしを登ってきた人からすれば地獄です。

いや、もはや比丘尼ころばしよりもきついと感じました。

牧谷口・萱谷登山口のコースからくる人は道中にあるので、見ることができます。トンビ岩を目的とするならば、このコースから来た方が良いかもしれませんね。ただし、本当に荒れています。

そんなわけで、山頂からトンビ岩へと向かうレポートを書いていきましょう。

ちなみに私は、「すぐ着くだろう」程度にしか思っていなかったので、見事、洗礼を受けることになりました。

山頂からトンビ岩への道

南の広場と三角点

まず、日野山山頂の社の右の方にある道を行きます。

左に見える石柱は山頂の石柱です。

ここからトンビ岩への登山道が始まるかと思いきや・・・

また広場がありました。

「行者碑」。何でしょうね。私が調べた時にはこの碑のことは書かれていなかったような。ちょっとわからないです。

しかしこの広場。前回の日野山登山の記事で、「社が3つある」という話をしました。

日野山山頂に1つ、北側に1つありました。

見た感じこの「行者碑」の場所に社はないようですが、昔はここにもあったのでしょうか。それで継体・安閑・宣化の三柱の社を祀っていたのか。

ただしこれはただの個人的な憶測です。

ただ、『越前若狭の伝説』の中の『福井県神社誌』には、安閑天皇を祀る社として、

「南の社を兄子神社という」といった記述もしています。

まさに、この広場が日野山山頂奥之院から見て、南に位置するのです。本当にここにあったのかもしれません。

この広場にはこんなものも、

あれ?ってなります。

ここにも「日野山795m」の標柱。そして…

三角点があったのです。

「三角点」の文字が、すごい古いです。いつの時代の三角点なんでしょうかこれ。

もしかしてここが本当の日野山山頂なのか・・・?

とにかく、良い物を見せていただきました。

ここの三角点あたりから南の方を見ると、今庄方面が見渡せました。

高速道路と、JR北陸本線も見えます。

真ん中やや左上の山の中にある町は、今庄宿です。望遠で見ると今庄駅も見えました。

良い眺めでしたね。

この三角点広場は、山頂から坂もない道をほんの少し歩いた場所にあるので、中平吹・荒谷コースから日野山登頂の際には、こちら側にも来てみると良いと思います。

トンビ岩への急勾配登山道

さて、ここからトンビ岩への過酷な道が始まります。(当時はそこまで覚悟をしていませんでした)

この入口からすでに急な坂道が始まっていたので、「うそだろ・・・」となりました。

もはや、写真なんか取っている余裕はありませんでした。

いくら下りであろうとも、中平吹から比丘尼ころばしを登ってきた私はすでに限界が近いです。

急な下りは怖いし、倒木、生い茂った草、張り巡らされる蜘蛛の巣、登山道というかただの山の斜面みたいな荒れた道。

そしてこれをまた、山頂まで戻らなくてはいけないという絶望感。

「終わりはどこ・・・?」「まだ続くのか・・・?」「もう戻れないぞ・・・。」そんなことばかり考えていました。

唯一下っている最中に撮った写真です。

草むらの急斜面。

『山々のルーツ』という書籍には、このトンビ岩~日野山山頂までの道について、こう記しています。

|

ここ(鳶岩)からは、山頂まですぐそこであるが、道が荒れ急崚で苦しい。太陽を背にして登ることは避けた方がよい。 引用:『山々のルーツ』 |

山のプロフェッショナルがこう言っているんです。それはきついはずです。

まあ、これは帰り道に味わうことになるのですが。

トンビ岩

トンビ岩(鳶岩)の伝説

|

昔この山麓に多作という樵夫(きこり)がいました。妻のお芳との仲には吾市という大切な一人子がいました。ある晴れた、空に雲一つない小春日和に、多作が仕事に行っている間、留守は妻のお芳が手際よく張物などしていました。外にはまだ足も立たない吾市が、父の手製のおもちゃで夢中になって遊んでいました。お芳は一仕事済み、次の仕事を取ってくるために一度家に入りました。そのとき外で遊んでいた吾一が、消魂しい(けたたましい)泣き声を上げました。お芳が急いで出てみると今遊んでいた吾市の姿が見えませんでした。お芳は狂ったようになって、ふと空を仰ぐと、大空を一羽の荒鷲が吾市を掴んで羽音高く飛び去っていました。彼女の前身の血汐は逆上し、「返せやー」と喉も張りさけるほどに呼びながら荒鷲を追いました。 参考:『福井県の伝説』 |

トンビ岩

荒れ果てた登山道をひたすら下り続けると、ついに標識が出てきました。

ついにトンビ岩です。

山頂から思った以上に遠いです。

もう一度言います。逆ルートからの鳶岩訪問は覚悟した方が良いです。

トンビ岩の標識のある場所を横の道へ行きます。もうすぐそこです。

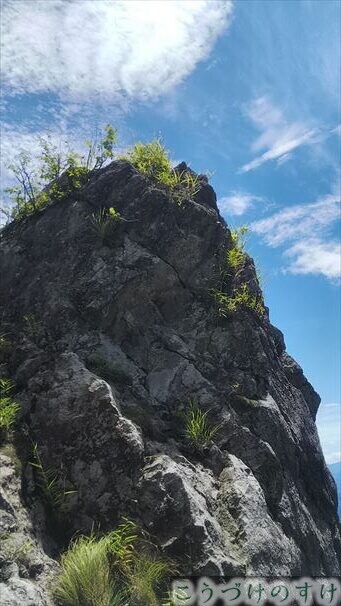

これが、悲しい伝説の伝わる「トンビ岩」です。

大空を仰ぐほどにトンビ岩。

なんとかなり大きいです。

伝説中に出てきた女の人は、この岩を登ったんですか。というか、ここまで追ってきていたのですか。まあ、夢中になっているとそのくらいになってしまうのでしょうか。

この鳶岩伝説は、なんとも場面の描写が正確です。吾市を鷲に連れ去られた場面。お芳が岩にたどり着き、落ちていくまでの場面。正確な描写で、まるで見ていたかのようです。一つの昔話の物語のような感じなのでしょうか。

こういう昔話には教訓という面もありますね。

「外に子供を置いてほったらかしにしてはいけない。」

今回は、鷲にさらわれた話ですが、子供を一人にさせると「悪い人に連れ去られてしまう」「野生動物の被害に遭ってしまう」「事故に遭ってしまう」「子供が一人でどこか行って行方不明になってしまう」というような、そういう教訓でもある話だと思うんです。

しかし、最後の部分が少し気になりました。

「幾十年後の現在でも声が聞こえる」

この書籍『福井県の伝説』が出版されたのは、1936年です。この年に出版された中に、「幾十年後の現在でも声が聞こえる」と書かれているのです。

そんな最近のことなの!?

ちなみにいうと、岩には登れません。登らないでください。落ちます。

そこら辺の山よりもはるか上にあります。

でかいしこの辺りは狭いので、うまく写真が写せませんね。現地で見るのが一番でしょう。無理に写真を撮ることに集中しすぎると、落ちます。

ほどほどにしましょう。

谷底。

岩の下に行くと声が聞こえるといいますが、岩の下へはいけません。

それとも、牧谷口から行くと岩の下を通るのでしょうか。こちらのコースは詳しくないのでわからないです。まあ、行けないのなら行っては駄目です。

私はここで、伝説に思いをはせながらしばらく休みました。

岩とその奥に見える景色を見ると自然の雄大さが味わえて、伝説を知っていれば、思いをはせることもできる、そんな場所です。来てよかったです。

「本当の試練はここからだ」トンビ岩~山頂へ

さあ、戻ろう。

ああああぁぁぁ!

木の角度を見ればわかると思いますこの急斜面。

こんな、急で荒れた登山道を、次は登って戻らなくてはいけません。

ちなみにこのトンビ岩までの間、行きも戻りも私は誰ともすれ違いませんでした。

もう一度書きます。これは本当に注意点です。

山頂挟んで反対コースからのトンビ岩への訪問は本当にきついです。

それなりの覚悟が必要です。

私は、何とか山頂まで引き返せたものの、何十分休んでも息が整いませんでした。正直倒れそうでした。下山もあるのに。

満身創痍

だから、注意してください。下手したら本当に倒れます。

悲哀伝説が伝える教訓

この悲しい話が残っているこのトンビ岩。

とてもきつかったですが、伝説好きで、伝説を求めるこのサイトの管理人としては、現地へ行けてよかったと思っています。

こういう言い伝えが残っているというのも、まあ悲しい話ではありますが、素晴らしいことです。そして、昔話の教訓は今でも通じるものがあります。この教訓を現代にも生かしていく必要もあるのかもしれません。

もし何気なく通っている方がいたら、この伝説を思い出して、一度立ち寄って思いをはせてみてはいかがでしょうか。

参考文献:『山々のルーツ』『福井県の伝説』

コメント