福井県高浜町和田地区の海側の安土山は、春には県内屈指の桜の名所となります。

そんな山には姥捨て山の伝説が伝わっています。その話は県内に伝わる物とは違う、悲しみに満ちた姥捨て山の話なのです。地元の方からこの安土山とはどんな存在なのかの話も聞きます。

※福井県に従来伝わるハッピーエンド姥捨て山昔話とは違います。気持ちが落ち込んでいる方はしばらく見ない方がいいです。

※写真は2022年4月9日

和田の安土山の名前について

安土山とは

安土山は高浜町和田地区の北にある山で、おおい町犬見との境界にある山です。

標高は478.3m。

現在安土山といえば、「安土山公園」を思い浮かべると思います。しかし今回の安土山はここではなく、さらに上です。

ちなみに安土山公園の標高は80.5mです。

清少納言の枕草子にもこの安土山のことが載っているといい、『若狭の伝説』という書や『大飯郡誌』には、

清少納言の『枕草子』に『山はあづち』とある安土山は本郷村の犬見山のことであるという。

引用:『若狭の伝説』

〔枕草紙〕山は後瀬安土

引用:『大飯郡誌』

さらに、和歌として

春の夜の月弓はりになるときぞあづちの山にいるはみるらむ 扶木和歌抄二〇巻(1310頃完成)読人不知

引用:『若狭和田郷土誌』

など昔の文学でも取り上げられてきた山のようです。

京都に近いこともあり、そのつながりも表すものとなっていますね。

ただ現在安土山頂上への登山道は無く、役所に問い合わせましたが、登山道がないため地図読みなどプロの技術が必要になる山だそうです。気軽に行ける山ではないのですね。

別名「屍人ヶ岳」

複数の郷土史で、この安土山の別名を「屍人ヶ岳」と称しています。

本当か?と思うかもしれませんが、後に郷土史から検証する項目を設けますので、そこで確認いただければと思います。

「屍人」。まさに死人を意味する「山」。

岩手県の老人が隠れ住んでいたという遠野のデンデラ野とは違い、この安土山の伝説は本当に「捨てに行く場所」として、姥捨て山としての「屍人の山」だったということです。

その他の別名

その他にも数多くの別名があります。これも後に郷土史で見て行こうと思いますが、最初にこの安土山の名将一覧を書いておきます。

- 安土山

- 屍人ヶ岳(シブトがズク、しびとがだけ、しかばねがだけ)

- 死人が岳

- 屍ヶ岳

- 和田山

- 大野山

- 犬見山

- 垜山

- 布袋山

- 埒山(垜山の誤植?)

- 大山

- 伏原山

こんなにも多くの別名があるという事は、それだけ昔から地元の人にとっては身近な存在だったのでしょう。

ここからはたして、どうやって姥捨て山になって行くのか・・・。何が起こったのか。

まずは伝説から見ていきましょう。

和田の姥捨て山伝説

和田の安土山は千何百年も前のむかしは、屍ヶ嶽(しかばねがだけ)といわれていたそうだ。

伝説によれば、村では六十才以上の年寄りになると、生きている人を家族のものや、あるいは村の人が山のうえに連れていき、そこへ捨てて帰ったという、そのため、むかしの安土山は白骨で埋まっていたそうで、昼でも不気味なところとしてこわがられたようである。

年をとったというだけで、病人でも何でもないのに、捨てられる。生きたまま、捨てられる。お年寄りがいる家では、お年寄りが六十才近くになるにつれて、いつとはなしに口数が少なくなり、笑い声が減っていく。

留吉(とめきち)は母親が六十才になるのがこわかった。あと三月、あと二月と月日はどんどん進んでいく。日が進むにつれて留吉やその家族の気持ちは重く沈んでいった。そしてついに、その日が訪れた。

「おばあちゃん、とうとう六十になってしもたね」

「おまえら、悲しまんでもいいよ。わしは、喜んであの山へいくよ。」

けなげなおばあちゃんのことばを聞くと、みんなの目から涙がとめどなく流れ落ちた。

「これまでみんな仲良くすごせて、感謝の気持ちでいっぱいや。さあ、みんな笑ってわたしを見送っておくれ。」

明るいおばあちゃんの声に、家のものは励まされる始末だった。

留吉はだまったまま、おばあちゃんを背負った。軽かった。おばあちゃんは背負われていく日のためにあまり食べないようにしていたのだろう。その軽さが、また息子の留吉の胸をどっと悲しみでいっぱいにした。

夜のとばりにつつまれた山の上へと背負われていく間、おばあちゃんはこどものころの歌を歌い続けた。その、ゆったりとしたやさしげな歌声が、留吉の耳になぜか心よくひびいた。幼いころに聞いた懐かしい子守唄のようだった。留吉もいつのまにかおばあちゃんといっしょになって歌をくちずさんでいた。そうしていると、家を出たときの高ぶっていた気持ちが、いつのまにか消えていった。ずっと小さな声で二人は歌い続けた。やがて、山の上に着いた。それでも、二人は歌をやめなかった。留吉は歌をやめるのがこわかった。

ほっと息をついて留吉は提灯をかたわらに置き、背中から母親をそっと降ろした。

おばあちゃんはまるで、眠っているかのような顔をしながら、まだ歌をうたっていた。小さく体を丸めながら歌っていた。留吉は、さよならもいわないで、ただ母親の方に手をそっとおいたのだった。おばあちゃんはゆっくりと何度もうなずいた。それが、二人の永遠の別れだった。

今は、安土山は美しい公園になっている。

引用:『若狭高浜むかしばなし』出版1992年

福井県にある姥捨て山伝説について

見ての通りの悲しい物語です。

さて、福井県にはほかにも多くの姥捨て伝説が伝わっていますが、すべてこんな感じなのかというと、全く違うのです。これは福井県に限らないと思います。もちろん越前若狭の違いもありません。

よく語られる姥捨て伝説は簡単に書くとこんな感じです。↓

パターン1

村では60歳になると山に捨てに行くという決まりがあった。「主人公」の家の母親もその年になって姥捨てが行われた。しかし「主人公」は母を捨てることができず、黙って家の軒下に部屋を作りかくまった。そんなあるとき殿様がその村に休憩に来た。その時に「主人公」の家に泊まった。それで殿様が日ごろの悩みを語った。「主人公」はそれに応えられないものかとかくまっていた母親に秘密裏に相談した。するとおふくろの知恵を「主人公」伝え、「主人公」は殿様の悩みを解決した。それに感銘した殿様は何かあるとその家に尋ね相談し、解決した。そんなある時「主人公」は、「その提案をしているのは自分ではなくかくまっている母です」と打ち明けた。すると殿様は姥捨てを知り、「大事な知恵を持つ老人を姥捨てしてはならない」として、姥捨てを禁じた。「主人公」と母やその村の者はその後幸せに暮らしたという。

パターン2

ある村で姥捨ての決まりがあった。「主人公」の母が姥捨ての年になり、山へ捨てに行くことになった。その母は村からも慕われ、猫からも慕われていた。母を捨てに行く際は猫たちもついていくほどだった。姥捨ての場所についたが、「主人公」は母を不憫に思い、小屋を建て、その後も頻繁に食べ物を持って行った。さらに猫たちは母と共に暮らしていた。それを知った殿様が、息子の親孝行と猫にも慕われる母の人間性を尊敬し、姥捨て文化を禁じた。その後は母家に帰ることができ、幸せに暮らした。

いろんな郷土誌に書かれています。これがメジャーな姥捨て伝説です。

というより、「親孝行」や「老人を大切にする」といったメッセージが込められている子供向けの童話・昔話的な内容ですね。

それに比べると、和田安土山の姥捨て伝説が如何に異質かわかると思います。こんな伝説があるのは私が福井県の姥捨て山伝説を漁ってみた限りではこの安土山だけ、ではなかったのです。これに似た話がもう一つ若狭にありました。

それはまた追々やっていこうと思います。

安土山・屍人ヶ岳について郷土資料より

今回のこの姥捨て伝承は、他の伝説よりも少しデリケートなので、出来る限り多くの郷土史から、この姥捨ての記述について検証していこうと思います。

『本郷湊』出版1990年(1913年刊の複製)

犬見山の本名を安土山という又布袋、大山、大野ともいう郡県志に「未木和歌抄第廿巻載春乃夜乃月弓張爾成時會阿豆智乃山爾伊留者見羅牟此歌不詳何人永之安土在若狭國云其處」とある又安土は垜山(あづち)の誤りなりと云う

なんて書いてあるかわからない。とにかく和歌に歌われてるよってことですかね。

『大飯郡誌』出版1931年

和田山又垜山 大島半島の最後部をいい、其西半は本村和田に属せり、『枕草紙』『態因歌枕(能因歌枕の誤植?)』にも載する古来の名勝たり

清少納言能因歌枕等王朝時代の歌人雅客の瞩目せしは垜山等なるらし、名称も古今の変あるものか。

あつち山〔稚狭考〕大飯郡島村の西和田村の中間の山という

〔枕草紙〕山は後瀬安土

〔未大集〕春の夜の月弓張に成時はあつちの山にいるや見ゆらん

〔若狭國志〕埒山 未大集…為本國藻鹽草為奥州未聞本國有此山其名在江州蓋以隣誤歟

〔同補注〕安土…當國ニヨシアリゲナリ國人ノ説ニ犬見山ヲ云フトイエリ此山小濱ノ方ヨリ見レバ西方海上ニアタリテ埒ノ如ク孤立タル山ナリ此山ノ方ヘ月ハ没ルナリヨクカナヒテキコユルナドナホイカガアヲン又一説伏原山ナリトモ云フ

これももう後半何言ってるかわかりません。

何にしても、平安時代から歌われる名勝だったんだよってことですね。

『若狭の伝説』出版1954年

和田村安土山(一名大野山)の頂は屍(シブト)が嶽(ズク)ともいい、口碑によれば千年の昔は村内に六十一才以上の老人はこの山上に捨てたというので、信州にある姥捨山のごときものであろう。また一説にはここに戦いがあって多くの戦死者のなきがらを葬ったともいう。

こちらは特徴的な読み方をしています。

「シブトガズク」というのは訛った言い方なのでしょうか。

さらには、戦死者の葬った場所ともされており、葬送の地としても利用された山だったのかもしれませんね。

『越前若狭の伝説』出版1970年

安土(あづち)山(大野山ともいう。)の頂を死人(しびと)が岳という。千年以上もむかしのこと村内に六十才をこえる老人が生じたときは、生きながら山上に捨てたので、この名がある。

いつもお世話になっている『越前若狭の伝説』です。

ここにも書かれているのですね。ここでは「六十才をこえる老人」と書かれていますね。また、「千年以上」という点でも同じです。

『わかさ高浜史話』出版1973年

安土山は外海と内海とにはさまれた、和田東北部のなだらかな山である。その山背より丹後半島及び青葉山を、眺める海岸線美の眺望は、実に天下の絶景で「若狭富士」の名があり、若狭湾国定公園の記念切手にも図案化されている。

安土山には展望台及び桃畑等があり公園となっているが、山はやせていて疎松と根笹が密生し、その土質は石灰岩を母体とした土質で超塩基の蛇紋岩及びかんらん石によりなっている。

その西南部の小丘に弁財天がおまつりしてある。伝説によると和田の本郷右衛門と一普化僧が戦い相ともに討死したのでそれを葬ったところだそうである。

安土山山頂は一名屍ヶ嶽(しびとがだけ)という。千有余年前には村内の六十一歳以上の老人を生きながらこの山上に捨てたので、この名が残り、和田の姥捨山であった。

千年以上前の話というのは、先ほど見た『若狭高浜むかしばなし』でも書かれていたことですので、この点では一致します。

「六十一歳以上の老人」とあるのは、数え年の計算と思われます。

『和田の歴史と昔話』出版1982年

昭和三十三年、公園化に着手されてから安土山の名が広まったが、昔から和田山、大野山などとも呼ばれた。又一名、布袋山ともいう。この山の北方日本海の沖辺より眺めると、ちょうど布袋和尚が座っている格好に見えることから名付けられたといいわれる。又、安土山の頂上は屍ヶ嶽(しびとがづく)ともいわれ、大昔には村人が六十才以上になると、生きながらこの山上に捨てられたということである。

安土山は開発されて公園となり、植樹、展望台、道路など整備されて、現在は有数の名勝ととなっている。ひところは、漁協婦人部の手により、桃の果樹園が盛んであった。

『高浜町誌』出版1985年

和田の北東部のなだらかな山(標高約八〇メートル)で、展望台や、柚子園があって公園となっている。展望台より、高浜海岸と、青葉山の眺望は実に天下の絶景である。この風景が大正一三年摂政宮殿下(現在の天皇陛下※)が本県に行啓の際、県より献上した写真帳に若越八景の一として収載された。また、昭和三九年若狭湾国定公園指定の記念郵便切手の図案となった。

入江に面する南側をまきといい、往昔牧畜をしていたと言われる。山頂の和田山は屍ヶ嶽(しびとがだけ)といわれ、千年前老人を捨てた姥捨山であったといわれている。

※昭和天皇のこと

『若狭和田郷土誌』出版1992年

和田山(安土山、垜山、又は大野山) 478.3米

安土山公園 80.5米

むかしから歌に歌われた安土山の開発こそ海水浴だけの観光から四季観光への脱皮のための命運を握るものと瀧甚左衛門翁は地区民の先頭に立ち、これが開発の為県当局に働きかけるなど精魂を傾けられたが犬見鉱業の鉱業権や採掘権のからむ妨害、そして数か年に及ぶ裁判などに阻止され、その悲願も達成されずについに陽の目を見ず安土山公園の造成だけに終わり、和田の観光にとって悔いを千歳に残すこととなった。

なお一般的に「安土山」と記しているが「垜山」が正しいものと思われる。(大飯町山口利夫氏の研究による)(大飯郡誌、和田郷土誌(明治四四年)、和田村誌稿(大正五年)にも収録)

和田山

和田の頭部にあり通称大野山という。一名安土山と称し古来歌枕の名勝である。また北方日本海の沖辺より眺望すれば布袋和尚の坐するに似ているので布袋山ともいわれていた。

この郷土史には結構詳細に書かれていますね。特に観光や名勝の明るい面を細かく書いています。逆にここには「屍が岳」については書かれていませんでした。

言い伝えよりも歴史や史実を細かく書いているのが、『若狭和田郷土誌』の特徴です。

和田のみのことを扱っているため、和田に伝わる負の遺産を残したくなかったという意図があるのかもしれません。ただ先ほどの『和田の歴史と昔話』では書かれているので、やはり史実のみを取り扱うというのがこの資料のモットーなのかも。

■郷土史からわかること

さて、九つの郷土史を見てきました。ここでわかることがあります。

それは、

戦前の郷土史には「屍ヶ岳・姥捨て」の記述は無く、平安時代から歌に歌われていることを称える記述のみが記されている。

戦後の資料以降から「屍ヶ岳・姥捨て」の記述が登場し始める。昔話の資料だけでなく、『高浜町誌』などの郷土史にも記載される。

平成の郷土史からはまた記載が消える。昔話を扱う書『若狭高浜のむかしばなし』には記載されている。

これを見ると、今の郷土誌の考えでは、

「あくまで屍ヶ岳・姥捨ては言い伝え・昔話であり、史実とは言えないので、市町村誌などの郷土史にはなるべく記載せず、昔話や伝説などの郷土史に記載する。」

といった認識なのかもしれません。

先ほども言いましたが、かなりデリケートな話です。現代では取り扱いも慎重なのかもしれませんね。

では、そんな安土山、郷土史にも書いてありますが、安土山公園として整備され、頂上までは行けなくとも、山の腹までは行けるそうなので行ってみることにしました。

ここからその現地の様子を見ていきます。

安土山公園

登り口

安土山へ登る道はいくつかありますが、正式な昔からの登り口はここのようです。

新宮神社の前辺りに登り口の看板が立てかけてあります。

最初からなかなか急な坂を上ってゆくことになります。

でも所々開けた場所があり、若狭の海や海岸を望めるのがこの山の良い所です。

鯨供養碑

なぜかここに鯨供養の碑があります。

これにはちゃんとした理由があり、過去の事件に関係しているようです。

鯨供養塚

鯨供養塚は和田高森近くの国道沿いにある。

大正七年七月二二日国鉄小浜線の建設中、夜半鯨が潮を吹きつつ鰯を追って青戸の入江に入って来て、海岸の泥土のため動けなくなった。作業をしていた飛島組の若者たちによって捕らえられた。長さ十五メートルもある大きな鯨であった、その鯨の冥福を祈るために碑が立てられた。

引用:『高浜町誌』

現在地は、国道二十七号線の移設工事で約百メートル西に移されている。

参考:『和田の歴史と昔話』

漂着したクジラの供養のためだったのですね。大正時代の鯨供養がずっと残り続けているということです。工事でさらにこの安土山の道に移されたのでしょう。

展望台

しばらく進むと、第一の展望台が現れます。

結構茂っており、夏はあまり行かない人も多いかもしれませんね…。

しかし、眺めは良好です。

世界に認められた和田海岸を一望できるのです。しかも向こうには若狭富士なる青葉山が見えます。和田の漁師町も見えます。良い場所です。

ではさらに進んでいきましょう。

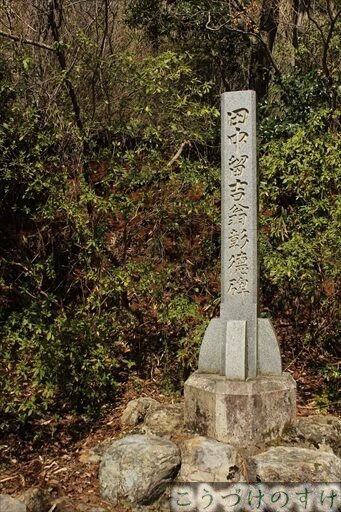

留吉の石碑

え・・・。

留…吉…?

田中留吉氏は、明治五年二月に田渕家に三男で生まれ、幼少で母と死別。その後志立て京都へ。製糸工場に入り、縁で矢代仁商店代表田中亀次郎の妹スミと結婚し、その後援で撚糸工場を創立、その後拡張し、平野撚糸工場を設立したが、戦争により廃業。この間に、衣笠校学区で連合会長、民生委員、衛生委員を通じ社会福祉に寄与。

撚糸業では郷土の子女を雇って学業や修業を奨励し、郷土の観光も実費で宣伝し、誘致を計る。郷土愛厚く、学校・神社・寺院などに多額の金品を寄進した。

安土山には氏の功績をたたえて顕彰碑が建てられた。

昭和二十五年二月に死去。

参考:『若狭和田郷土誌』

そう、この方はこの地域の功労者なのです。伝説の人物ではなく、最近の史実上の方の顕彰碑なのですね。

いやー、びっくりしました。なんたって伝説の主人公と同じ名前なので。

と、ここで私はいろいろ思ったことがあります。それはまた後ほど。

桜の名所

さて、かなり登って、ひらけた場所に出てきますと、

なんということでしょう。桜のトンネルが出来ているのです。訪問は2022年4月9日。

まるで安土山公園にお出迎えされているかのような感覚です。すばらしいですね。これがガイドブックにも載っていないって、なぜなのかと思うほどです。

安土山公園。ここは若狭湾国定公園になります。

先ほど、郷土史の部で見ましたが、かつて目指されていた「四季の観光化」が今作りあがっていると思います。

展望台と料理屋

この展望広場には地図で見るとわかりますが、「レストラン安土」というフランス料理屋があります。ここで食事もできるとは、さぞ眺めの良い食事処なのでしょうね。わたしは時間的に閉まっていたので行っていませんが…。

看板に、

この付近には、宮御谷、鹿王牧という地名があって、昔は御所の狩場となっていたと伝えられている

と書かれています。さすがに現地には姥捨て山のことは書かれていません。しかし、御所の狩場とはそれはそれで興味深いですね。御所御用達とは姥捨てとは無縁な場所にも思えてしまいます。

上の段には展望台がありますね。

展望台からは街や海岸線は見えませんね。昔はこの木々もなかったようなので、下まで見渡せたのかもしれません。ただ今は桜が咲き誇り、桜と青葉山の共演が見られます。

桜と青葉山の共演と言えば、おおい町の丸山公園やこの安土山麓のはまなすBBQパークでも見られますね。若狭は絶景の宝庫なのです。

さらに登る

さて、先ほどの場所から降りてきて後ろ側へ行くと、謎の岩が顔を出しており、更にその後ろには、道が続いているのです。

ここから先は「安らぎ公園」となります。車道は整備されており、時折来るまで登って来る人もいましたが、見ての通り車一台分しか幅がなく、かなり狭いです。ちなみに私は歩きなので関係ないです。

では行きましょうか。

日本海側を眺める

看板過ぎてしばらくすると草木がなくなるところがちらほらあります。そういったところから風景を望めるのですが、海岸線の陸側ではなく、日本海の外側を望むのもまた一興です。

画面右端に見えるのが安土山の頂上付近でしょうか。姥捨てが本当にあったなら、こんな風景を見ながら登ったのか。

小浜線を望む

もちろん海岸線の陸側を見るのもまた良いものです。小浜線も見えます。

山に沿って走ってますね。

姥捨て山の道中

桜や展望を楽しんですっかり観光気分でしたが、安土山のてっぺんが見えるたびに思い出す。ここは姥捨て山伝説の地です。

先ほどの安土山公園からかなり長い道です。ここをずっと舗装もされていない時代に老人を背負って上っていったのでしょうか。

歩きながら進むと、その伝説の中を想像して、「自分が今…」と思いながら浸ることができます。ただ、そんなに浸りたい伝説でもないですけどね、今回のは。

最上部「安らぎ公園」

さて、ついに安らぎ公園につきました。

ここにも桜が!

これは最近植えられたものでしょうか。まだ若そうです。でも桜の名所にしようという雰囲気が出ていて良いですね。

道のわりにここの広場はすごく広いです。駐車場も完備。

やすらぎ公園展望台。

この階段。ちょっと急で幅が狭いですね…。

小屋型なのはありがたいですね。日差しが強いもので…。

おお、素晴らしいです。高浜町の若狭海岸線と山々が見えます。それに沿って町が形成されていますね。そして手前の桜がいい味を出しているのです。これは、もっと知られてもいい景色ですね。

さてこの先はというと。本当に何も道はありません。見た感じけもの道すらもありません。すべてを崖の壁か草木に完全に覆われており、安土山山頂へ行く門すらも存在していないです。

草木の茂り方も尋常じゃないので、これはこの先は無理ですね。

謎の石垣は桃園跡?

ちなみに、このやすらぎ公園少し手前くらいに、よく見ると石垣がありました。これも草木で茂って写真で表すのも難しいですが、わかるでしょうか。

郷土誌に「桃園が開かれていた」とあるので、その跡かもしれませんね。

これが現代の安土山です。

姥捨ては本当にあったのか…?

さて、姥捨て山のテーマに戻りましょう。

あくまで、これは「むかしばなし」であり「伝承伝説」です。でも先ほども言った通り、話がだいぶデリケートなだけに真剣に考えたいのです。

さて、この伝説の注目点を見ていきます。

- 千何百年も前の昔

- 「留吉」という名前

- 「提灯」を使っている

ひとつずつ見ていきますね。

和田の地理について

まず「千何百年も前のむかし」というと、少なくとも平安時代初期以前とみて良いと思えます。

千何百年前の昔の和田はどんな感じだったのでしょうか。これが郷土史に書かれています。

和田は、大昔はほとんどが海であったと言われ、大島半島と本土がはなれていたが、浅瀬にこもがかかり、それに砂が集まって陸続きとなったと言われる。今でも「こもの」「こもが浜」という名が残っている。

和田が陸続きとなったのは、平安時代(今から千百年程度前)と推定されている。

引用:『和田の歴史と昔話』

かつて大島半島と本土の間の和田地区の部分は海で陸地ではなく、千百年程度前にやっと安土山のある大島半島と本土はつながったのです。

「であれば安土山まで行けないじゃないか」と思ったのもつかの間。民家は大島側にあったようです。

往古、和田の人家の所在地は東北部宮山の麓東南の小山の辺より西岩神の東端まで切れて海であった

引用:『若狭和田郷土誌』

なので、時代的には安土山に登ることは可能なわけですね。

「留吉」について

では次、名前ですが「千何百年も前のむかし」の時代に「留吉」という名前があるのか。

正直庶民の戸籍はほとんどわかっていないらしいです。奈良国立博物館の重要文化財、飛鳥時代の戸籍を見ても「麻呂」と書かかれているので、庶民な感じがしない…。

こればかりは専門家しかわからないところではあるので何とも言えませんよね…。

でも、先ほど「田中留吉翁顕彰碑」があったのを覚えていますでしょうか。私はあれを見て思ったのです。

もしかして、この地域の有名人の名前を主人公に使った昔話なのでは?

と。

田中留吉氏のことを忘れないためか、はたまた昔からある伝説を鮮やかにするため「留吉氏」の名を借りたのか。

この姥捨て山の伝説「屍が岳」が郷土史に書かれるようになったのは、昭和の戦後です。

留吉氏がなくなったのは、昭和25年。

この時代背景から見ると少なくとも、屍が岳の姥捨て伝説にある、あの鮮明な話の描写は留吉氏の時代以降に留吉氏の名を借りて話が構成されたとしか思えないのです。

さらに、留吉氏は幼少期に母と死別していると書かれています。ここで思うのは2つ。

母との幼いころの死別の悲しみを姥捨ての別れの悲しみに。

逆に自分で背負えるほどにまでなる前に早くして亡くしたことへの対称を作り、自分で母を背負えるまでになった留吉を描写しこの無念を弔った。

などと考察を巡らせてしまいます。

でも、あの名前は平安時代ではないと思いますね…。

提灯について

提灯についてですが、これに関しては言えることがあります。

wikiや各提灯、のぼり屋さんのサイトなどを参考に見てみると、

提灯は中国から伝わっているらしく、最初の提灯が日本に伝わった(一番古い文献)のが平安時代、広く使われだしたのが室町時代らしいです。正確に確認できるのは室町時代文亀年間のころといいます。

ということで、千何百年の昔、平安時代に庶民が提灯を持っているのはおかしいということですね。ただ、若狭は大陸からの港なので、大陸の文化がいち早く入って来る場所でもあります。完全否定はできないかも…。

すべてにおいて何とも曖昧なのでした。

安土山は葬送の地でもある?

安土山が姥捨て山という話以前に、葬送の地だったという可能性もあります。

古墳

古墳は知られていないだけで結構どこにでもあるので、「古墳があるから葬送の地だ」とは言えないのですが、一つの考えとしてはとどめておきたいのです。

発掘調査では、安土山の上には古墳は無いらしく、麓にかたまって3つの古墳群があるようです。

- 和田麓・・・浮石古墳群

- 赤崎麓・・・赤崎古墳群2基

- 犬見麓・・・犬見古墳群3基

『若狭和田郷土誌』にも、古墳の現存について言及された中に

安土山麓のもほぼ確実なものである。

という一文が書かれているほどです。

和田地区には南の山にも古墳群はあります。しかし先ほど「本土と繋がったのは平安時代」「和田の民家は大島側にあった」と見ました。つまりその時代の人々にとっては、やはり安土山の方に死者を埋葬したということになるのでしょう。

それにしても山の上の方にないというのが不思議ですね。

戦の死者を葬った場所

さて葬送の地として考えるのは古墳だけではなく、この「戦の死者を葬った」という話があるからなのです。

先ほど郷土誌の項に、「伝説によると和田の本郷右衛門と一普化僧が戦い相ともに討死したのでそれを葬ったところ」とか「ここに戦いがあって多くの戦死者のなきがらを葬ったともいう」などと書かれていました。

さらに以前「蛇塚」という場所を見てきましたが、あれもこの辺りであった大戦での逸見氏への供養とされていました。

さらにちかくの馬居寺には石仏群があります。こちらも戦死者の供養です。

なので、この高浜町海岸辺りはよく戦場になっていたところなのでしょう。その亡骸の一部が安土山の方に葬られたとしてもおかしくありません。

この「古墳」と「戦の死者を葬った場所」という2つ。というより特に後者ですが、ここから「屍ヶ嶽」という名前になったとも考えられるのではないでしょうか。姥捨て山伝説は、その名にもっともな昔話を付け加えられた伝説だったのかもしれません。

屍ヶ嶽とは何だったのか

では姥捨て山について、いったいなんだったのかをここでまとめて行こうと思います。

可能性1「本当に姥捨て山」

本当に昔姥捨てが行われていたとする可能性。伝説や昔話を信じるとすればです。

その場合、おそらくその姥捨ての時代は千何百年前ではなく、もっと後の時代とも考えられます。理由は先ほど見た通りです。統治も進み、生活が苦しくなったのか。

あまり最近の時代に設定しても、「そんな最近まで姥捨てなんかしていたのか」と思われるのも厳しく、「千何百年前」と誇張したのか。

わかりません。姥捨てを信じるのも難しいですけどね…。

可能性2「往古の葬送の地」

古墳が山側にあったということは、やはり庶民も山側に葬ったのではないか。先ほども見た通り、特に和田はもともと大島側にあった集落。

死者を山側に葬りに行ったこと。さらに、その後開発などによってそれが掘り起こされ人骨が出たとすれば、「屍ヶ嶽」と呼ばれてもおかしくない。

そう思うのです。

可能性3「戦の時代の亡骸を葬った地から付け加えられた昔話」

これも葬送と似通っていますが、死者を山に運んで葬る。姥捨ての原型がこの行為によって生まれた可能性があります。

それにこの時代は既に和田が本土と繋がっている時代で、「古代」というわけでもなく、[可能性2]のように「掘り起こされたから屍ヶ嶽」ではなく、実際に亡骸が山の方へ運ばれていくのを見て、そういう人が口伝や日記で記録し、ここから「言い伝え」として最近まで伝えられた。

そこから、姥捨ての伝説が付け加えられたのかもしれないですね。

可能性4「留吉氏の弔い」

もともとの姥捨て伝説の可能性的には薄いですが、『若狭高浜のむかしばなし』は少なからず影響を受けていると思うのです。

だってそんな安土山に顕彰碑が立っているような人の名が安土山の姥捨て伝説の主人公に成っているなんて偶然あるでしょうか。

これは影響したとみて間違いないと思います。

可能性5「何か元になった事件があったのか」

さて、個人的には「伝説には何か元になった事件がある」という見解も大切にしたいのです。

この一つが先ほどの「戦の亡骸を葬った」という物でもあるのですが、それはあくまで「屍ヶ嶽」の名の由来の可能性の方です。

この[可能性5]では、そうではなく、直接的に「姥捨ての元になった事件があるのではないか」という見解です。

例えば、町単位で姥捨てを行ったのではなく、中世や近世頃に誰か一家族がそれを行ったとか。遺棄事件が起きたとかです。

さすがにこれを深く掘り下げると、和田地区の名誉にも関わるので下手な考察はやめておきますが、そういった何らかの事件が元になって、「姥捨て」の話が生まれたという可能性もあると思うのです。

※追記 可能性6「疫病時、大島へ隔離の歴史」

別日に別件で犬見(安土山の南麓)の方へ訪問しまして、その時に地元に30年以上住んでいる方とお話をする機会がありました。その時に聞いた話に、疫病の歴史を聞くことができました。私はそれが、今回の姥捨て伝説とよく似ていると思ったのです。その内容とは、

昔、江戸時代頃にこの辺りで疫病が流行ったことがあったらしい。それはひどい伝染病で一度かかったら当時はもう治らないとされていた。そのため、その病気に罹ってしまった人は、町の方に入ることができず、大島半島の北の方へと一生隔離したという。食事だけを定期的に運んでいったが、会うことはない。隔離された人はもう戻って来ることはできなかった。

お話:地元の70代の方

このお話をしてくださった方は大島にある原電で働いていた方だったそうです。30年以上前に原電勤務のために移り住んできて、この話を聞いたのだといいます。

大島は原電ができる前は、今ある青戸大橋もありませんでしたし、近年まで本当に切り離された地域でした。

姥捨て伝説は、そこから生まれたのか。

ということは、最初の方で「姥捨ての老人たちが隠れ住んでいたデンデラ野とは違い…」と言いましたが、もしかするとデンデラ野と同じで、離れたところで村を形成し住んでいたということになるのかもしれません。

地元の人にとっての安土山

さて、姥捨て山伝説とは言えども、こんなにも整備されている安土山。この和田地区の方々にとってはどのような存在なのでしょうか。さすがに「安土山は姥捨て山だったのですか?」なんて聞けないので、「安土山に伝わる言い伝え」のことや「安土山とはどういう存在なのか」と言ったことを聞きました。

そうはいっても外にはなかなか人いなかったので。お店で何か買った時に聞くことにしました。

地元の商店の方

特に言い伝えはわからない。最近は安土山に登ることも無くなった。

パン和洋菓子店の方&ちょうどそこに来たお客さん

30年前くらいは賑やかな場所だった。婦人会の人たちが桃を作って売ったりしていた。祭りなどもあって、上の方で踊ったり屋台が出たりもしていた。

今はもう登ることも無くなった。

これを教えていただいて、私は「安土山は本当に姥捨て山なのか?」と思ったのです。

こんなにも町民が集まり、生活し、祭りを行い賑やかな場所だった安土山。

見ての通り、数十年前は市民の憩いの場となっていたのです。かなり親しみを持った存在だったのでしょう。姥捨て山伝説の影すらありません。

たしかに、頂上までは行けません。ただ少なくとも安土山公園は、姥捨て山などとは全く無縁の存在だったのでしょう。

現在の安土山

現在和田から安土山を見ると山肌に「安土山公園」という年季の入った看板が掲げられています。安土山が賑やかだったことからあるものだと思われます。今でこそ和田の人はあまり上らなくなったと言えど、桜の名所となり、整備され憩いの場ともなっている安土山の魅力に気づき、訪れる人もいることでしょう。安土山を見れば、「安土山」の文字が目に入る。それだけで十分です。

しかしそんな安土山公園とは裏腹に現在登ることができない安土山頂上。

おおい町商工観光課さんに問い合わせたところ

地元の登山愛好家によると、目的地までの一般的な登山道はなく、登山の際には地図読みの技術が必須になる。入山される際は道迷いや事故などがないよう十分ご注意ください。

とのことでした。高浜町の方からはご回答いただけませんでした。

大島半島の中でおそらく最も高い山です。登山の山になってもいいとは思いますが、今でも入山をためらわれているという事でしょうか。

安土山公園や地元の話からは姥捨て山の欠片も感じなかった今回の伝説。

この姥捨て山伝説。果たして真相はいかに。

参考文献

『わかさ高浜史話』

『越前若狭の伝説』

『高浜町誌』

『若狭の伝説』

『若狭高浜のむかしばなし』

『若狭和田郷土誌』

『大飯郡誌』

『本郷湊』

『和田の歴史と昔話』

情報提供

おおい町商工観光課

地元の方

基本情報

| 最寄り駅 | JR小浜線若狭和田駅から徒歩25分 |

| 自動車 | 大飯高浜ICから13分 |

| 駐車場 | 山の上に広いスペースあり |

コメント