福井県おおい町大島の河村地区に宝楽寺(または法楽寺)という寺があります。そこには菅原道真手植えの紅梅ともされる飛び梅(飛梅)があります。

この梅は飛んできたという伝説もあり、菅原道真に関する伝説に近しいものを感じさせます。

観音堂があり本尊は行基菩薩作ともされ、近くにはクロガネモチの大木もあり、古くからの聖地であることがわかります。

今回はこの伝説の地を紹介する。

地理

大島の県道241号線ガソリンスタンド近くの集落側に宝楽寺があります。

大島は今は陸路で繋がっていますが、かつては船でしか行き来することが出来なかった土地です。

宝楽寺のある河村地区は港から山方向に谷が伸びており、宝楽寺はその山の谷にあります。

菅原道真と飛梅の伝説

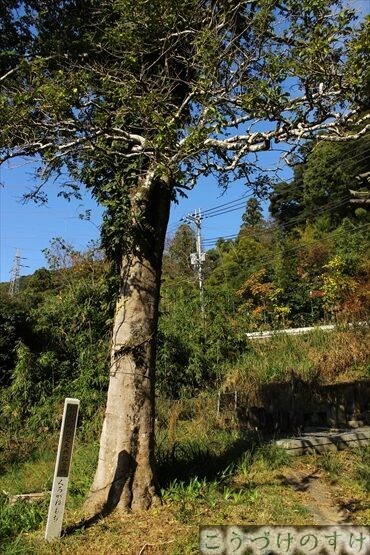

大きく広がった梅の木です。

飛び梅

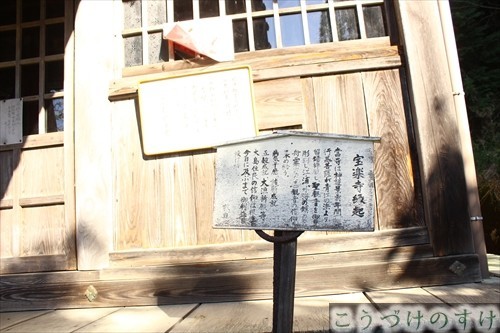

天神(菅原道真)が京都へ帰られる時、当所の吉見という所へ上がられた。法楽寺(宝楽寺とも書く。)に腰かけられ、梅を植えておかれた。それより飛び梅という。寺内に観音堂があり、本尊の観音は弘法大師の作という。

引用:『越前若狭の伝説』より『寺社由緒記』

法楽寺は真言宗の寺で、渓長山と呼び、観世音を安置している。この寺の庭に老いた梅の木がある。かつて道真がこの地に住み、邸宅の庭に植えたものである。

引用:『越前若狭の伝説』より『若狭郡県志』

菅原道真が九州の太宰府に流される途中、この大島に立ち寄って、宝楽寺の庭に紅梅を植えた。この飛び梅は、九州までの途中、とびとびに三か所に植えたものの一つである。よって飛び梅という。現在の梅の木は老木で大樹であるが、菅公が植えたものではなく、そのひこばえ(もとの株から出た枝)が大きくなったものである。

引用:『越前若狭の伝説』

飛梅

河村の宝楽寺の境内に観音堂がある。御本尊の聖観音は元正天皇の御代に行基菩薩が自ら刻まれたものであるといわれる。この寺庭に老梅がある。昔菅原道真が此の地に寓せられたとき庭上に植えられたもので、筑紫の太宰府の梅と同種であるから飛梅というのであると。

引用:『福井県の伝説』

宝楽寺は法楽寺とも書き、河村にある。山号は谿長山(また渓長山)院号は尊覚院真言宗(口碑では天台から改宗という)、本尊は阿弥陀如来元正天皇御宇創建行基尊像をきざむという(明細帳には弘仁十年伝教大師創立とする)。境内に一段高く観音堂がある。昭和二十八年の台風で堂が破壊されたが再建した。本尊は聖観音の立像、行基また湛慶の作と伝えている。この前にクロガネモチの大木があるこの地が木の北限となっている。寺の庭に紅梅の老木がある。伝えて菅公の手植の飛梅と称している。「社寺由緒記」には「…天神帰参の時、当所吉見と申す処へ御上り(上陸の意)、則ち当寺に御腰かけさせられ、梅を御指置き、夫より飛梅と申伝え候梅の木御座候…」と延宝三年に書いている。縁起には「村上天皇の御宇天暦二年(946)梅樹あり一夜の中に飛び来り当寺境内に生繁り、因て人これを呼で飛梅と称せり、想に夫れ菅相亟大宰府に坐せし日、常に観音を尊崇給ふ。因て薨去の後、観世音寺を建立せり、されば当寺本尊霊瑞を感じ給ふて飛梅の奇瑞し者か…」とある。しかし梅の木の樹令は一千年には達していないようである。

引用:『郷土誌大飯』

『大飯郡誌』では、道真がこの地に住み、邸宅に筑紫の梅と同種の梅を植えたという由緒が書かれています。

『郷土史大飯』には、飛び梅に関する大きさなどの調査報告も記されています。

というわけでいろいろと言われているようです。

飛梅の根元には祠がありました。

菅原道真については、

- 京都へ帰る時に立ち寄った。

- 大宰府へ流される時に立ち寄った。

- この地に住んだ。(これは大宰府に流される時に一時的に住んだのか?)

という三説あるようです。

また飛梅に関しては、

- 菅原道真がお手植えされた。それより飛梅と言われる。

- 梅の木が飛んできてここに生えたから、これを飛梅という。

- 菅原道真が大宰府に行く途中に、とびとびに梅を植えていったからこれを飛梅という。

という三説が展開されています。

いずれにしても菅原道真の伝説であり、菅原道真の有名な梅の伝説に関連するような伝説であるという風に思えます。

また、その菅原道真の有名な梅の伝説。道真を慕って、京都から大宰府へ梅が飛んで行ったという伝説がありますが、今回の菅原道真の伝説を見ると、道真自身が梅を植えていった。しかも大宰府の梅と同種ということは、京都の梅とも同種のはず。つまりその梅の木が、京都から大宰府へ飛んでいったというのは、道真自身が梅を植えていき大宰府へも運んだということにもなるのではないかと。そんなことを思わせる伝説でもありました。

『郷土誌大飯』に書いてあったクロガネモチもこの通り今でも堂々と立っています。

このクロガネモチについても、『郷土誌大飯』の方に調査の記録が残っています。

観音堂の伝説

観音堂の本尊については、『大飯郡誌』でも行基作ということになっています。

観音堂の聖観音の作者については、

- 行基菩薩

- 弘法大師

- 湛慶

という三人の説があるようです。

湛慶とは鎌倉時代の仏師だそうです。

いずれにしても相当古い年代であるということがわかります。

菅原道真の伝説

福井県にも菅原道真の伝説があり、さらにここに来ていた。加えて道真に縁の深い梅の木まであるという、聖地中の聖地であるということがわかります。

若狭は京都と深いかかわりのある地。道真が来ていても不思議ではないかもしれません。

あまり有名でないこの伝説ですが、誇るべき伝説であると思います。

今後多くの人に知られることを願います。

『福井県の伝説』 著者河合千秋 出版昭11

『越前若狭の伝説』 著者杉原丈夫 出版1976

『郷土誌大飯』出版1971

『大飯郡誌』出版昭和6

基本情報(アクセス)

| 自動車 | 大飯高浜ICから19分 |

| 駐車場 | なし |

コメント