福井県若狭町気山、かの有名な三方五湖のすぐそばに宇波西神社という神社があります。

福井県の有名な神社の一つに、この宇波西神社(読み方は「うわせじんじゃ」)が含まれるのではないでしょうか。

JR小浜線に乗っていると、気山駅手前くらいで車窓から長い参道が見えます。見るからに大きな神社であり、いったいどういった神社なのか、由緒が気になるところです。

というわけで、今回はこの宇波西(うわせ)神社を紹介します。

宇波西神社とは

丹後街道や若狭街道と呼ばれる敦賀から舞鶴辺りまでを繋ぐ街道沿いに、宇波西神社の社標が建っています。

今では国道27号線ができて、メイン通りはそちらになっています。なのでこの丹後街道は陰に隠れている感じもあり、社標がこの位置にあるというのもぱっと見では不思議にも思ってしまいます。しかし、昔からの街道沿いに今も残っているのです。

祭神は鵜草葺不合尊。

しかし、地域の人々からは元々、「上瀬大明神」という名前で呼ばれていたようです。

祭神の鵜草葺不合尊にこの上瀬大明神という呼び方はないようなので、前身の神社は地域独自の神様(地主神)だったのかもしれません。

延喜式にも載っている神社としても有名で、延喜式神名帳内の記述には北陸7国352社あるうち、月次・新嘗祭と祈年祭に官幣という宮内庁からの供物をあずかったのはこの神社だけという由緒もあり、神社好きにも注目されている神社でもあります。

また、宇波西神社の有名になった要因として「王の舞・田楽舞」などの例祭があります。国選択無形民俗文化財とされていて、県内外から注目されています。

では、この宇波西神社についてもっと深く見て行きましょう。

参道の松並木

社標が建っている場所から小浜線の下をくぐると、長くて広い参道が続いています。

この参道には昔、松並木が茂っていました。またこの参道もこれほど大きくはありませんでした。

しかし、道路の工事などで松並木が伐採され、今のような姿になっています。

ここ一帯も松が多かったらしく、近くには「恋の松原」なる史跡やそれを題材にした伝説「恋松原」などもあり、松原だったことを今に残す場所も存在しています。

この参道もむかしは松原の一部だったのでしょう。

小浜線のわきに、このような石碑があります。

「いにしえゆ 親しまれ来し 松並木 消えたるあとの そらの広さよ」

短歌が刻まれた石です。

昔から地域に親しまれてきた松並木が消えて、物悲しくなったというような情景でしょう。

神社側から見た参道と橋です。宇波西神社前には、このような橋があります。この橋も宇波西神社の大きな目印です。

では、宇波西神社に入ります。ここからは、宇波西神社のはじまりの物語を見て行きます。

「宇波西神社」始まりの話

宇波西神社の伝説

宇波西神社の始まりについて、以下の伝説が見えます。

|

むかし日向(ひるが)に六右衛門という漁師がいて、毎日日向湖で釣りをしていました。ある日の暮れに帰ろうとしたところ、一羽のウ(鵜)が現れて、「この湖の一番深い所に高貴な方がおられて、あなたに救い上げてほしいといっておられる。今そこへ案内します。」といいました。 参考:『越前若狭の伝説』 |

この宇波西神社の始まりは日向湖にありました。

日向の浦の字に山神という場所があるらしく、その場所に稲荷神社が鎮座しています。明治44年の『三方郡誌』によると、その稲荷神社のある場所が、宇波西神社の前身である垂迹の時の社、いわゆる神仏習合の時代に祀られていた社であるとされています。

日向の村の人が最初に見つけて祀ったという伝説の裏付けになる場所が、この稲荷神社の地なのかもしれません。

宇波西神社の手水舎には鵜がいました。

祭神の鵜草葺不合尊に関係して、鵜がこの手水舎の役割を担っているということなのでしょうが、伝説を知った後にこの鵜を見ると、どうも伝説で出てくる六右衛門さんを案内した鵜に見えてなりません。

宇波西神社の神様の話

宇波西神社を参拝する際は、一番奥にある社殿で参拝します。おそらく「順路」がかかれているのでそれに従います。本殿のような拝殿のような、一体になっているんでしょうか。この場所で参拝して、おみくじやパンフレットなどの記念の品々もここに置かれています。

また、横の壁には神社の由緒書きにも掛けられていました。その中の一部を少し見ていくと以下のような内容が見られます。

|

御祭神鵜草葺不合尊(神武天皇の父)と伝えられ御母豊玉姫が海辺で鵜の羽などを葺草にまぜて産殿の屋根を葺かれ、それができあがらないうちに御安産されたので漁猟、安産の守護神として崇敬されてきた。 |

宇波西神社の由緒というよりかは、宇波西神についての由緒が書かれているようです。

宇波西神がこの若狭の地に来た経緯が書かれているのが『越前若狭の伝説』での話なんでしょうね。

というか、この鵜草葺不合尊というのは神武天皇の父親だったんですね。「鵜草葺不合尊」という「鵜」のつく名前もその母親である豊玉姫が産んだ経緯になぞらえての名前だったということです。宇波西神社由緒に書かれていた、鵜の羽で産んだとされる地は、宮崎県日南市の鵜戸神宮(うどじんぐう)とされています。

『越前若狭の伝説』の「九州の日向(ひゅうが)からはるばる来た。」というのも、こうやってみると辻褄はあっているようです。

この二つの物語があってこそ、若狭気山の宇波西神社の由緒となるわけですね。

では、次はこの宇波西神社の歴史を見て行きましょう。

宇波西神社の歴史

神社の移動を重ねて

さきほどの伝説の話でもあったように、もとはっこの気山の地ではなく、日向浦のあたりに鎮座していました。

文献でも、この気山の地に移るまでは「宇波西神社」という名前は出てきていません。

一説には、金向山という山の麓上野谷という土地に一度移転した後に、気山の今の土地に来たという話もあるようです。こうなると、伝説と話が合わなくなってしまいますが、一つの説でしょう。

「宇波西(うわせ)」という名前

この神社の「宇波西(うわせ)」という名前にはどんな意味があるのでしょうか。

この名前が付けられたのは、今の地に移されてからです。

伝説では「上瀬(うわせ)川のほとりに安置してほしい。」と神様が言って、その後移したとされます。移される前は、「宇波西」という名前はまだ付けられていませんから、川の「上瀬(うわせ)」という名前が先にあったということがわかります。

明治44年の『三方郡誌』にも、この「宇波西」の名前に関することが書かれており、

| 宇波西とは上瀬であり、河の名前から来ているものを神社の号とした |

とあります。

ちなみに、このころの「上瀬川」というのは、今は存在しないもので、昔は三方湖と久々子湖を繋いでいた川があり、その川の名前が上瀬川だったようです。

火災を乗り越えて

この宇波西神社は過去建武元年と元亀二年に2度、火災に遭っています。

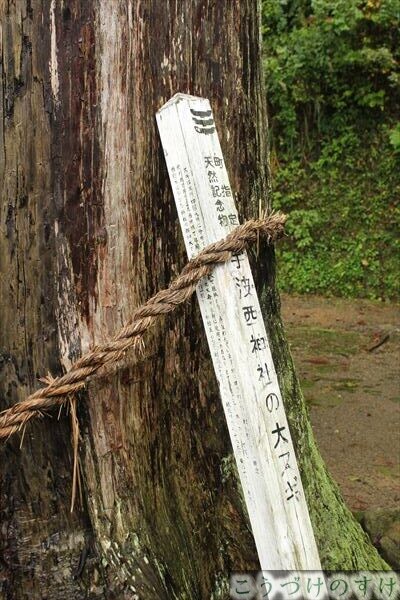

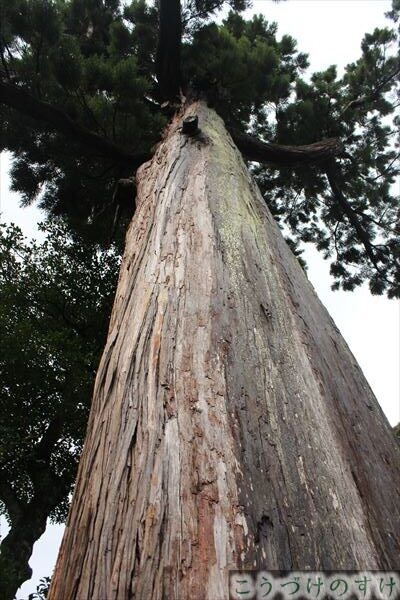

神社の由緒によると境内の大木、御神木である大杉にその火が移って、先端部分が炎上したとされています。

町指定の天然記念物にも指定されており、とにかく大きいです。まさに御神木にふさわしい大木です。

二度炎上している宇波西神社において、今も境内に立ち続けているこの大杉からは、ただならぬ力を感じますね。

境内社

境内社の様子

宇波西神社には多くの末社があり、境内には境内社があります。

八幡神社、小美多麻社などの境内社もまた古い建造物となっており見ごたえがあります。猿田彦の石もあり神域となっていますね。

泉神社

同じ気山内の別の場所(牧口)に「泉神社」という神社が鎮座していました。国帳には正五位気山泉神社ともあったようで、その神社の傍らには泉が沸いていたらしく、神社の名前も「泉神社」と呼ばれていたようです。

寛文に起きたとされる地震で泉の辺りが崩れてしまい、今はもうその場所にはありません。

今回境内社として、なぜこの泉神社だけピックアップしたのかというと、『三方郡誌』や『越前若狭の伝説』に載っていたのですが、

| 泉神社の神様は宇波西神の母親であり、白髪の老婆の姿で現れたことがある。 |

とされているのです。そう、母親というのは神社の由緒であった「鵜の羽などを産殿の屋根を葺かれて」鵜草葺不合尊を産んだ豊玉姫。「鵜」という名の元をつくった神様です。

『三方郡誌』によると、宇波西神社境内社である常神社に合祀されたとされていますが、今神社の境内を探しても、福井神社庁を見てみても、常神社のことも泉神社のことも書かれていません。今はないのでしょうか。それとも、境内社も合祀されたのでしょうか。それでも祭神の中に名前もないのも少し気になります。

ただ近くの福井県三方上中郡若狭町常神に常神社という神社があり、そこの祭神に鸕鷀草葺不合尊(鵜草葺不合尊、宇波西神)の名前があるのです。

これは偶然なのか・・・。

ただ私は、この宇波西神社に一緒に祀られていると信じて参拝します。

浦見川工事のお告げ

この宇波西神社の一つの霊験に、すぐ近くの浦見川工事の言い伝えがあります。

難工事だった浦見川の作業はなかなか掘削がうまくいかず、その指揮をしていた行方久兵衛が毎晩願掛けに訪れていたそうです。

するとある日、「少し北に寄せて掘れば必ず成功する」というお告げをいただき、その通りにやると工事が進みだしたという話が残っています。

上記事では浦見川の事や、その宇波西神社のお告げに沿って掘削したと思われる痕跡なども見ていきます。

宇波西の神話と伝説を伝えている

日本神話の伝説と地域の伝説が合わさって誕生した、若狭の宇波西神社。

偉大な神社として延喜式の時代からも重要な地として信仰されてきました。神社の移動や2度の火災など、多くの歴史を乗り越えて、今に至る気山の宇波西神社は、ただならぬ力を持っています。

参道の松など現代でも変わりゆく姿はあれども、宇波西神社はこれからもこの地の神様として、偉大な姿で鎮座し続けて、この伝説と神話を伝え続けることでしょう。

参考文献:『越前若狭の伝説』、『三方郡誌』、他由緒

基本情報

最寄り駅は、JR小浜線気山駅、徒歩9分です。

アクセスは県道244号線気山内を走っていると、その道沿いに見えてきます。

駐車場もあります。県道244号線沿いの宇波西神社鳥居の左の道から駐車場へ行くことができます。

同じ若狭町ですが、少し離れた場所にかの有名な「瓜割の滝」もあります。

こちらも小浜線近くにあるので、併せて訪れてみるといいかもしれません。

コメント