福井県あわら市金津の廃村宇根にある畝畦寺で20年に一度の御開帳が行われました。

読み方は「うねでら」。この寺は泰澄大師が開いたとされ、その由緒は竜神伝説・白山信仰に関わってくるものです。

境内には六社神社もあり白山神が祀られています。寺の本尊は銅造千手観音像。神が持ってきたといわれる像があります。境内の様子含め記録します。

宇根集落と地理

畝畦寺のある宇根集落は既に廃村となっておりますが、今年は20年に一度の御開帳とのことで、この日は多くの人が集まりました。

かつて宇根に住んでいた家は三軒あるといい、その人たちは現在畝市野々に移っています。

その方たちが今も畝畦寺と六社神社を管理し守っています。

宇根集落の人たちがここに移ったのは、中西家が昭和三十九年、橋元家・伊藤家が昭和四十年。その後本籍を移したといいます。

御開帳と参詣

寺への道にものぼりや提灯などがあり、特別な日であるということが伝わってきます。

寺への参道の入り口付近にはテントが張られており、運営の方々がいろいろと売っていました。

ここまでくると参拝者も増えてきます。

鳥居が立っています。参道です。

結構急な階段があります。ここまで荘厳で鬱蒼とした様子だと、御開帳以外の日に一人で来ると少し怖いかもしれませんね。(熊出没的な意味で)

でもこの日は人がたくさんいるので安心できます。

石の階段には石仏があります。そして石の階段はすれ違うのがやっとのほどの階段の幅です。

お堂の中に入って、御開帳の仏像を拝みます。

現地で説明をされている方もいらっしゃいましたが、私はその説明も聞きつつ、元宇根集落に住んでいたという方、つまりは今の管理者である方に少しだけお話を聞くことができましたので、その部分を紹介したいと思います。

畝畦寺が開かれたのは、泰澄大師の時代だったが、今あるお堂自体は江戸時代に建てられたものだという。それまであったお堂は信長や一向一揆などで焼けたのだと言われている。

中にある石製の狛犬は尻尾の形などから平安時代の物とされている。

しかしお堂もこんな感じだし、今後、次の御開帳ができるかどうかわからない状況で、これが最後になるかもしれない。

ということでした。

お堂の老朽化もそうですが、宇根集落に住んでいた方で管理している今の状況を見ても、今後の運営も難しいということなのでしょうか。続いてほしいものですが、山奥の廃村にあるお堂であるという点においてなかなか難しい課題なのかもしれません。

由緒・伝説

境内は90坪。住所は宇根宮ノ下二五号五番地。

本尊 十一面千手観世音菩薩

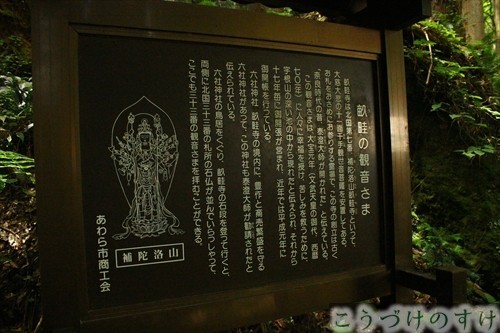

補陀洛山畝畦寺(ふだらくざん うねでら)

現地で冊子が配られていたようですが、どうも御朱印をもらった人にしか配られていないらしく、私は御朱印をもらっていないので由緒が書かれた冊子をもらうことは出来ませんでした。

ただ、いつも何かと助けていただく方に、冊子の内容を教えていただくことができ、内容を把握できました。ありがとうございます。

冊子は一昔前の言葉で書かれていてわかりにくいです。重要部分だけ少し現代風に書きだしてみようと思います。

まず人皇第四十二代文武天皇の御宇大宝元年六月十八日寅の刻に畝畦の山中の小池に一人の老翁が現れた。頭上には高さ一尺余の十一面千手観世音の尊像を載せ、右手に宝玉を持ち、龍宮から出現した。西の山にその尊像を安置して、自ら持念するも人々はその存在を知ることはなかった。しばらくして天平八年頃泰澄大師はこの山から紫雲がたなびいて霊気が出ているのを怪しみ遥々訪ねて来た。すると老翁は「我は龍宮界より来たが、この霊像は久しく霊界を利益し給うたが、人界化益の時に至ったので、仏勅によりここに奉った。大徳、我と志を合せよ」と告げられた。泰澄大師はその老翁が神人であることを知り、共に霊像を祀るための一宇を建立した。また当山鎮護のために自尊像を彫刻し、六社を勧請した。神翁は当山に留まり護持した。人呼んで龍兵衛といった。その後、堂社の美を尽くし、荘園も寄付され山号寺号を賜り、これにより大慈大悲観音菩薩の尊崇盛り、参詣日々多くなった。しかし、加越の乱にこの寺は悉く破却され、よって御本尊は秘仏となった。観世音は三十三年に一度の御開帳を行う秘仏となる。朝倉義景の社領として宝珠を寄付あり、祭礼の節参詣があった。その後太閤検地で社領没収となったが、龍兵衛の子孫累代護持し、家康時代に諸国の宝物を参上するときに当寺の宝玉を献上した。寛永十八年十月二十九日夜、風雨雷電あり霊感があったので、郡代と地頭にそれを伝え、霜月八日に参詣され、十五日に観世音菩薩の霊夢あり、弓矢を宝前に捧げ奉れば国家安泰であると。古来は旱の節に雨乞いの為に三十三年ごとに御開帳し五穀豊熟国土安穏になる。今は十七年ごとに行なう。

前立如来

泰澄の作。霊像は常には拝観を許されない為、痛く悲しみ一般衆生の便をはかった作。

他、龍神像、文殊菩薩、大日如来、薬師如来、不動明王、毘沙門天が泰澄作とされる。

参考:『畝畦寺略縁記』

上記と同じようなことが、『福井県坂井郡誌』にも書かれていました。内容を見る限りは全く同じです。「人皇第四十二代文武天皇の御宇大宝元年六月十八日寅の刻に畝畦の山中の小池に一人の老翁が現れた。」という部分も同じです。この部分が明確になっているというのは不思議だなと思います。

現地にも簡単な説明板はあります。

わかりやすく書かれている郷土史もあります。

畝畦寺

畝畦寺は、奈良時代に越の大徳といわれた泰澄大師の開いた霊場である。

縁起によれば、文武天皇の大宝元年(701)六月十八日の寅ノ刻に、宇根の山中小池の水面に一人の老翁があらわれ、高さ一尺あまり(30糎)の閻浮檀金(えんぶだごん)の千手観音を戴き、右の手には宝珠を捧げ、西の方の山上にその霊像を安置した。その後天平宝字八年(764)に泰澄大師がこの山の霊気をあやしみ訪ねてきたところ、かの老翁がいうには、

「われは竜宮から来たものである。この霊像は永く龍界を利益し給うたが、人間界化益の時が来たので仏勅によってこの地に来られたのである、大徳、われと力を合わせよ云々。」

と。泰澄大師は、かの老翁が神人であることを知り、力を合わせて一宇を建立し、また当山鎮護のために自ら尊像を刻んで六社を勧請した。この老翁を人呼んで龍兵衛と言ったが、長くここに留って当山を護持して来た。これが補陀洛山畝畦寺である。

それ以来、豊原寺とともに天台宗の寺院として帰依する者多く寺運隆昌を極めたが、戦国の世には一揆の禍乱にあって堂塔が焼かれ、今は畝畦千坊の名と四間四面の堂宇が残るのみである。

本尊の十一面千手観音は秘仏で三十三年目ごとに開帳される。前谷の松龍寺の住職は代々同寺の鍵執りとして回忌毎に開扉法要を営んできた。当山は越前三十三が所観音巡り七番の札所になっているので、次の御詠歌がある。

賎(しず)の女(め)がたがやす畝畦(うね)の野を遠み たずねてはこぶ冥加(みょうが)あらせよ

昔、畝畦千坊のあった趾は、字河内の笹が平と呼ばれる平地で、今は熊笹や雑木が茂っているが、礎石らしいものや古井戸も残っている。

引用:『金津町の史話と伝説』

書いてあることは同じです。

これらの伝説を見ると、泰澄大師とこの竜宮の神人は一緒に尊像を祀るためのお堂を建てたということのようです。

そして尊像は泰澄大師が彫ったものもありますが、本尊は泰澄作の物ではなく、この神人が持ってきたものであるということ。

これ、御開帳時に説明していた人も言っていましたが、泰澄の伝説としてはかなり珍しい部類の伝説にあるものです。

泰澄伝説の大体は泰澄自ら刻んだ尊像を祀ることがほとんどで、泰澄が開いた寺であるものですが、この畝畦寺に関しては、完全なる共同作業。合作なのです。

本尊は竜宮の神人が持ってきたもの。前立は泰澄作。お堂は泰澄と神人の共同作業。

神人が手を付けたものであるという意味でも驚きではありますが、一緒に作り上げたという伝説そのものも驚きの部分になっています。

というわけで、写真の撮影、掲載の許可を管理の方の許可をいただいたので、ここに載せることとします。(今後御開帳が本当になされなくなったら悲しいのでここに残します。)

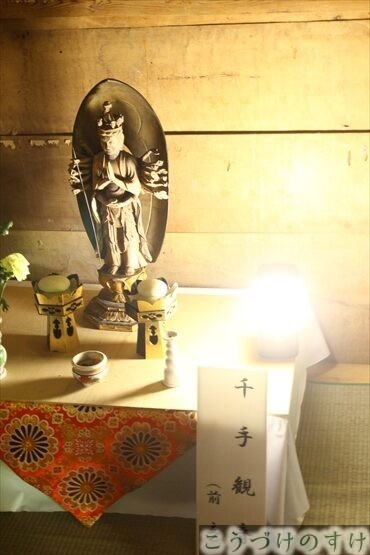

こちらが、御本尊十一面千手観音像。

竜宮界にあった、神人が持ってきたという、閻浮檀金の仏像です。

こちらが御前立の千手観音像。泰澄が彫ったという仏像です。

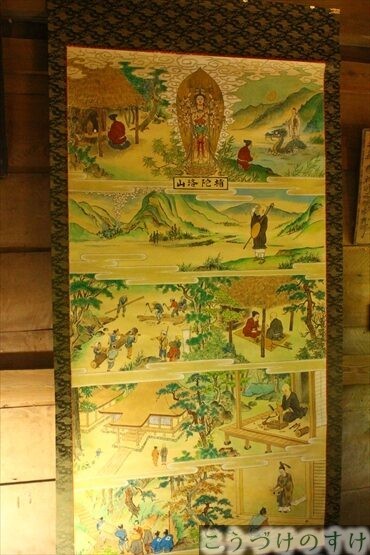

畝畦寺の由緒が絵図で書かれています。

御前立と絵図の前で参拝者は説明を受けます。

前にいる狛犬。

後ろ(本尊の手前)にいる狛犬。

現地説明では、泰澄は文殊山にいた時に紫雲を見たと説明を受けましたが、『金津町坪江の郷土史』によると、泰澄が紫雲を見たのは、越知山にいた時だそうです。神人が出現したという小池あともあるらしいですが、今は泥に埋まって、雑草雑木が生えているとされています。

説教本によると、観音様は西方浄土の脇士であり、白山大権現であるとのこと。六社神社の祭神には、「竜宮八大龍王」のうちの跋難陀竜王が祀ってあり、雨乞いの神であるといいます。

郷土資料に見る

十一面千手観世音菩薩

さて、『金津町坪江の郷土史』をもっと詳しく見ていきますと、色々とわかってくるものがあります。

まず、御本尊の神人が持ってきたという、十一面千手観音菩薩について。

十一面千手観音菩薩

(略)仏体は鎌倉期以前の作で、扉の中に秘仏として安置し、扉の前に木造の千手観音が立っていらっしゃる。秘仏は閻浮檀金(仏様の国の砂金)で造った金仏であると伝えられるが、前立の観音像は秘仏よりもっと古いという。

引用:『金津町坪江の郷土史』

加えて、この秘仏、昭和十八年に届け出た資産台帳には、「青銅製高一尺」と記載されているといいます。

なんと、本尊よりも前立の方が古いというのです。

本尊の閻浮檀金製というのは青銅製という現実的な素材であるということには、まあそうでしょうな、という感じではありますが、本尊よりも前立が古いというのは相当価値がある情報です。これは本当に泰澄作の物であるのかもしれません。

六社神社

六社神社は本堂の向かって左にあります。

六社神社については、明治の廃仏毀釈の影響を受けたようです。

祀っていたそれぞれの仏像に神々の名前を付け、由緒も改めたのだそうです。しかしその後一村落一神社の明治四十年代の大量合祀の影響で、名目上、北潟の天神宮に移したのだそう。

村社 六社神社

祭神 天児屋根命(春日社の神)、豊受大命(食物の神)、太刀雄命(力の神)、伊佐奈美尊(白山の神)、誉田別尊(応神天皇)、水象波女命(田畑の水の神)

由緒 人皇十二代文武天皇御宇大宝二年勧請、明治九年六月十日村社ニ加列、余不詳

(略)

引用:『金津町坪江の郷土史』

正一位六社大明神と書かれた扁額が掲げられています。

この中も御開帳されており、中心に白山大権現、左右に毘沙門天、不動明王が安置されています。

白山信仰

この集落にもやはり、泰澄であるだけに、白山信仰の伝説が残っているようです。

宇根千坊の場所は今の観音堂から2㎞離れた所にあったといい、ここに修験者が集まったのだそうです。白山信仰の修験者です。

この場所を笹が平といいます。

この場所からは修験者が使ったとされる、器物が出土するのだそうです。

少し深く歴史を見る

畝畦寺の開基は奈良時代大宝元年(701)。参拝者が多く、畝市野々の地名が起こったのもそれに由来するという。「宇祢一野村」が正史に初めて出るのは、奈良興福寺の塔頭の大乗寺の寺社雑事記文明二年七月十三日。同じころの仏神田報告書の中に「宇禰寺燈明田八段」と明記がある。

戦国時代に朝倉義景が社領として百二十石と宝の珠を寄付。その後豊臣秀吉が太閤検地をしたとき宇根村は三十九石八斗七升とした。当時は宇根に七、八戸があったとされ、畝畦寺を管理していたとされる。但しこの太閤検地で畝畦寺は衰退した。そして白山の二度の噴火、大地震、一揆、兵火が起き、周辺の気比神宮や平泉寺、豊原寺などの社寺と同じ運命をたどったとされる。

江戸時代、寛永十八年ごろに地震、雷、噴火、火事が起き、社寺への祈祷が盛んになる。六所神社の神々には正一位を贈り、六社大明神という称号を贈ったという(越前国名蹟考)。

御開帳が三十三年ごとに行なわれるようになった第一回目の年代は定かではない。松竜寺が法要に関わり始めたのは、享保九年から。御開帳は戦前は10日間であったが、戦後は3日間になった。

参考:『金津町坪江の郷土史』

戦前、大正十五年四月に行なわれたお開帳の参拝者の状況を、当村宇根山の上で、茶店を開いた谷口源兵衛に聞いてみた。そのころ宇根にも電灯がつくようになった。谷口は金津の小絹屋と共同で、橋元の家を借りて茶店を開き、参拝者相手に酒といわし、小煮物等を売っていた。非常な賑わいで、参拝者は牛ノ谷から宇根の観音堂まで数珠をつなぎで、二列三列の所もあり、隙き間もない有様であったという。おさい銭は、一銭が多く五厘と二銭もあったが、お寺から両替えを頼まれて、銅貨を袋に詰めたが、重くて自動車に載せられなかったという。夜はランプも使用した。

引用:『金津町坪江の郷土史』

戦後は御開帳が三日間と書いてありましたが、今回は二日間でした。短くなっているのですね。

おそらくは当時ほどの人ではありませんが、それでも廃村になった場所にあるお寺に今回ほどの人が集まるのは、そんな昔の光景を呼び起こすものでもあったのかもしれません。

ちなみに現地には畝市野々のテント内でクリアファイルや食べ物などが売られていて、今こうして郷土史を読むと、確かに昔と売るものは変わっても、御開帳のそういった雰囲気は変わっていないのだなと思いました。

かつての賑わいを思い出すか

廃村となった宇根に多くの人々が集まった日。

それは宇根の集落にとって、まだ人が住んでいた時を呼び起こすものでもあったと思われます。加えて、御開帳の賑わいは、現代においても続いてるのでした。

宇根に住んでいた方は、このご開帳も次はないかもしれないとおっしゃっていました。維持も御開帳の催しも大変かと思います。

ただ、この御開帳があったからこそ、今は廃村となった宇根に触れることができ、畝畦寺のかつての賑わいを時代を越えて少しでも体感することができました。

畝畦寺はその人々の信仰を受けて、これからもあり続けてほしいです。

参考文献

『畝畦寺略縁記』

『金津町の史話と伝説』著者土屋久雄 出版1974.10

『金津町坪江の郷土史』著者金津町教育委員会 出版1985.3

基本情報(アクセス)

アクセスは通常時

※御開帳の時は国道8号沿いから送迎バスが出ていました。

| 自動車 | 金津ICから14分 |

| 駐車場 | 開けた場所 |

コメント