福井県大野市猪島医王寺にある室町の戦国時代に作られた城山である。

斯波氏が治めたこの土地だがかつて戦場となっている。

別名武衛山。この山の成り立ちの弁慶伝説と狐の伝説がある。伝わる狐の伝説はそれに絡めた民話で戦場を再現するという。

地理

大野市街地から南東にはずれた大野盆地内の田園。上庄村の平野部にポツリとたたずむ小山。これが城山です。相も変わらず美しい大野盆地。左右には荒島岳と経ヶ岳が見えます。

そんな大野盆地の一面平らな土地に一つだけあるのでかなり特徴的ではありますが、大野を通る主要な幹線道路から離れており、街中からもだいぶ離れているため、その存在はあまり知られていないかもしれません。

小山城跡(城山)と古戦場

小山城

別名:城山、医王山(上庄のあゆみ)、武衛山(大野郡誌 享保書上)

この城山は、かつての城跡です。山の東側に登り口があり、そこには説明板もあります。現地説明版に分かりやすく書かれているので、少しそれを参考にして書くと。

室町時代に斯波氏が越前の守護の時、大野戌山城を本城として、支城として築いたのがこの小山城。室町時代前期。城代は家臣佐僧平兵衛定兼。

応仁の乱が始まり、朝倉孝景が主家斯波氏に下剋上の謀反を起こし、朝倉氏は大野以外をほぼ手中におさめた。文明七年(1475)に孝景に戌山城を落とされ、そのまま斯波義兼の籠る小山城へ攻め込まれ、義兼と定兼は討ち死にし、小山城は陥落。義兼から命を受けた定兼の娘婿土蔵伊賀守藤原忠興が加賀より駆けつけるも小山城は既に落城しており、忠興は逃れて佐僧屋敷(稲郷集落)に住み佐僧土蔵を名乗った。

朝倉氏は越前守護の地位についた。朝倉光久は敵味方関係なく討ち死にした者の慰霊として、石に経文を書き遺骨とともに埋めた。経塚は現在も残る。

小山城は郭が多く、防衛施設は北東に築かれ、居館は北にあったといわれる。

としています。つまりここは古戦場なわけですね。

朝倉氏の下剋上の舞台となったのがこの地だという事です。最後の地だったのですね。

説明版には、

城跡のまわりからは墓石や錆びた槍、刀が出土している。また堀田・小堀という小字名が示すとおり、耕地整理前は深い沼田が広がっていて、城の周辺は天然の堀のようであったことを物語っている。

とも書かれています。

また、『大野郡誌』には

小山城迹

北御門の東に在り、即ち、城山と通称し、斯波義兼の居りし所と伝う。現今は、唯山の北部に、殿下屋敷と称する平坦地ありて、傍より当時の飲用水なりと伝うる清水湧出して、当年を咡くが如きあるのみにて、其断礎敗壕の影だに無し、されど、此山の各所より墓石を掘出し、付近の田園より、折々、錆たる鎗刀の如き武器を発見することありという。

引用:『大野郡誌』

今は先ほどもあったように耕地整理がされた後なので、掘っても何か出てくるという事はないとは思いますが、そうして古戦場の遺物がつい最近まで生活の下に埋まっていたという事なのです。

のどかな田園が広がる大野盆地。

今この場所でも、昔は多くの人が死んでいったところなのでしょう。

猪島と医王寺部落について

この医王山がある集落は医王寺という部落ですが、この医王寺部落がある場所は猪島という大字になります。

大字猪島は医王寺と猪島の2つの部落から形成されます。この2つの部落は清滝川を隔てた所に在り、川を隔てて2つの部落で形成される大字で、その一方の部落の名前が大字になっているという、なんともややこしいことになっています。(なので、最初医王寺と猪島の関係がわかりませんでした。)

しかも、医王寺と猪島では小学校も違ったといい、医王寺は城山小学校、猪島は猪島尋常小学校だったといいます。

城山小学校と猪島尋常小学校の跡は今も残っています。

また医王寺では縄文後期中葉からの遺物が出土。猪島は鎌倉期の「井嶋」に比定されると思われるということ。

こうみると、もう明らかに別の村なのですが、同じ大字なのですね。混乱します。

城山の別名「医王山」は医王寺にあるから医王山という事だと思います。

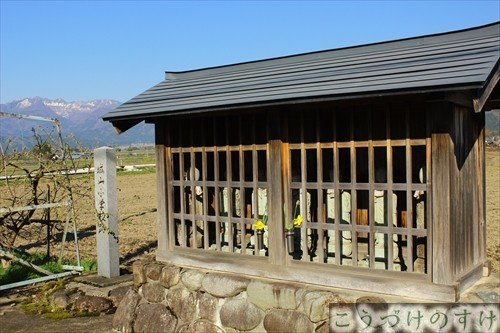

熊野神社

城山の南麓、医王寺集落内にあります。

祭神:伊邪那美尊、誉田別尊、天津児屋根命

創立不詳。明治九年に村社。

『大野郡誌』によると「明治四十二年五月二十六日に下郷村社春日神社(天津児屋根命)、森政地頭村社八幡神社(誉田別尊)を合併せり」とあるが、『大野市史 地区編』によると、現在は分離して村へ戻されているという。

大野市史には数少ない情報が書かれています。

当神社が文献に初めて見えるのは、永享十二年(1440)の『春日社領小山庄田数諸済等帳』(市史総括編)で、井嶋郷のなかに熊野宮の名があり、多くの神田を領し神主がいたことを載せている。猪島村の太閤検地帳に載せる字名に「三月てん」「くまの神田」「七日てん」「九日てん」などが見える。また熊野地蔵堂神田のうちの「松尾神田」などは、現在の小字にもその字名を残している。

引用:『大野市史 地区編』

神社の右奥になにやら石造りの部屋があります。今は物置にされているようですが、これは元防空壕でしょうか。わかりませんがそんな気もします。

伝説

弁慶の作った山

よくある弁慶や大男がどこからか持ってきた土が山となった。という類の伝説です。

むかし弁慶が大野に来たときに、峠で「大野にはこんなによいふくろ(盆地)があるとは。」と言って感心して、わらじの土を払った。そのわらじの土が今の医王寺山になった。

弁慶がもっこ持ちをしたところ、もっこの網目から土がこぼれた。それが城山となったという。

引用:『越前若狭の伝説』

医王寺の狐

医王寺の城山には狐が住んでいて、昼間でも人をだました。

ある夏の暑い日中、村の定造が城山の下の道を通って、町へ用足しに行こうと急いでいたが、途中で町へ出る道が見つからず、中据と下据の間の七本ケヤキを中据(町と反対側)へ向かって急いでいた。通りがかった人に出くわし、「定どん、町からの用事済みねしたんかのうー」と呼ぶと「いやいや、今から町へ行かんならんで急いでるんにゃけどー何かしらん、なかなか町へ着かんでのう」と言いながら、どんどん街に背を向け歩いていく。定造はその人に町に背を向けて歩いているといわれ驚き、城山の狐にだまされて、ぐるぐると回っていたことに気が付いた。

参考:『奥越前の昔ばなし』

暑い夏という事で、暑さで頭がおかしくなったという風にも取れなくはない話です。熱中症だったのかもしれませんね。

もしかすると他の狐に化かされる話も熱中症の類の可能性が?

この話の「暑い夏の日」というキーワードで新たな発見です。

昔は熱中症などという概念はないのでしょうか。自分のもうろうとした意識の中で意味不明な行動をしていたことが、動物に化かされたという認識に繋がったのかもしれませんね。

医王山の狐

村人が、この村の城山できつねにあった。きつねは狩人に、

「殺さないでください。そのかわり面白いものを見せてあげます。」

といって、昔の戦争を再現させた。だまされた狩人は、田んぼの中でしゃべれなくなった。そのことがあってから、この城山をいおう山(医王山、言おう山)というようになった。

引用:『上庄のあゆみ』

医王山の城山の歴史がそのまま民話になるという実に地域の伝説らしい話です。

それにしても、過去の戦場を再現する幻覚を見せるなんて、どこぞの漫画の技かな?とも思ってしまいます。

歴史と民話の世界

大野は歴史も古く、民話は日本昔話のような穏やかさがあります。

そのなかでこのように史実と民話がかけ合わさった話があるというのも素晴らしいものです。

古戦場と狐。この二つを思い浮かべ城山、医王寺を巡るとまた違った雰囲気に浸れます。

参考文献

『大野郡誌』

『大野市史 地区編』

『越前若狭の伝説』

『奥越前の昔ばなし』

『上庄のあゆみ』

説明板

基本情報

| 最寄り駅 | JR越美北線越前大野駅から徒歩44分 |

| 自動車 | 大野ICから6分 |

| 駐車場 | なし |

コメント