福井県福井市旧森田町石盛に人橋地蔵という地蔵があり、また今立の定友に唯宝寺があります。これはかつて金丸長者という人柱伝説のあった名残であるといいます。

旅の僧と石丸という子どもが人柱になったといいます。石丸は悲運の子供でした。人橋地蔵は現地に残り、今もその伝説を伝えています。今回はその伝説について見ていきます。

人柱伝説

人橋地蔵

石盛の人橋地蔵というのは昔架橋の際人柱の犠牲となった、奥州金丸長者の一子石丸少年の菩提をとむらうためにつくられたものだといわれる。

奥州に金丸長者というものがあり、一男を生んで妻は死去した。石丸と名づけ乳母を雇い入れ哺育した。且つ後妻を迎え入れ石丸は追々成長した。継母の常として事毎につれなくあたったが、乳母が親身になってかばいながら、養育保護して十歳位になった。金丸長者には昔から宝剣があった。同家か村方に何かむつかしい問題の起った時これを出せば円満に解決が出来るので同家の宝物として秘蔵していた。その宝剣を或る時継母が他へ隠して知らぬ顔をしていた。金丸長者は宝剣の見当たらないのに驚き継母に話した。継母のいうには、石丸が綺麗な刀であるから他へ持出したのではないかと、石丸を調べたが、いくら折檻しても石丸は覚えのないことなれば只知らないというのみ。金丸長者は非常に叱って庭の梅の木に石丸を縛りつけた。多くの乳母下男下女等に向かってこの縄を解くものがあればその者も石丸と同様に梅木に縛りつけると言い渡した。だれも恐れて石丸の縄を解くものはいない。時に奇麗な何鳥とも知れぬ一羽の鳥が飛び来って石丸の縛られた梅の木に止まり、母が来た母が来たと二声鳴いて木をおり石丸の縛られた縄を噛み切ったので石丸は体が自由になり、思わず知らず門外へ飛出し足に任せて逃げ失せた。石丸はだんだん逃れて越後路へかかり越中倶利伽羅峠に休んでいたところが、傍に四十歳許りの旅僧が休んでおり「小僧はどこへ行く」と石丸に尋ねた。「京都の方へ行こうと思う」と答えたら旅僧は「己も京都の方へ参るものだ、同伴するものがないから一緒に行こう。」と二人連れ立って都へと向かった。やがて越前にさしかかった。

越前国石盛村の人橋と称するのは北陸街道に当たり、一つの大沼があってこれを迂回すれば一里程にもなるので時々水浅く渉るに左程のことはないと、これを渉り泥深い為に溺れて死するものもその数を知らない。時に国司橋をかけること数回に及んだが常に流されて成就しないので、京都の博士に占わせたら、四十歳許りの旅僧と十歳許りの小僧が来るから、その二人を人柱として架橋したならば完全に仕上げられるとのこと。直ちにこの沼の北辺に番所を設け日夜数人の役人をして監視させた。そこえ石丸と旅僧が通りかかったのである。役人は両人をとらへて、斯々の理由で気の毒であるが、人柱になってくれとのこと。僧のいうには「われは両親もなく妻子もなければ多くの世人の助けとなるならば人柱にもなろう。しかしこの小僧は道連れになったもので、母の菩提を弔う為に状況しようと素志を抱いて来たものだからこの者だけは命を助けてもらいたい。」と頼んだ。その時石丸小僧のいうには「私も世上の多くの人助けとなるならば人柱にもなりましょう。」といった。二人は命を長らえる必要なしと知って、かねて備え付用意の材料をもって二人を人柱として橋は出来上がった。そしてその橋畔に奉行所を建てられた。

一方金丸長者は石丸がどこへ行ったのか永い間わからないので、若しや死んだのではないかと心配していたところ、乳母が過日旅人から石丸の言伝を聞いたという。若しや越後路から京都へ向けて行ったのではないでしょうかとのこと。金丸長者は石丸の行方を捨てて置くこともできず、その足で飛び出したら乳母も私も御供いたしましょうと、二人が日を重ねて越前金津の宿まで来た。日暮れて一泊した旅宿のものに「十歳許りの小僧一人来たことがないか」と問うた。すると「この先一里許りの石盛に、先だって橋がかかりその人柱に四十歳位と十歳許りのもの二人が人柱となったとか、もしやその子僧ではないだろうか、その畔に奉行所があるから御問合せになっては」とのこと。金丸長者はその奉行所に着いて調べて見ようと、翌朝早く起きて金津の奉行所の門を叩いて聞き合わせると、石丸の守袋が保存されてあるので、これを見て石丸に相違ないことがわかったのである。

金丸長者は石丸供養のため高野山にのぼり数年後下山してこの石盛に一寺を建立したという。いろいろの宝物があるので世の人これを宝寺という。この石丸唯宝寺は二百五十年前に石丸騒動の時寺に関係する事情があって石盛を立退いて今立郡岡本村定友へ移転建立した。

引用:『森田町誌』

『越前若狭の伝説』も『森田町誌』を参考にしている。

『森田地区のあゆみ』も『森田町誌』と文章・内容とももほぼ同じで掲載している。

さらに『森田地区のあゆみ』には後付けで、

こうして、石丸供養のための寺もなくなったことから、人橋地蔵として石丸菩提の地蔵を現在地に立てたのである。

引用:『森田地区のあゆみ』

「人橋」というのは、人柱のある橋だから人橋というものだと思っていましたが、どうやら人橋という地名のようですね。それとも人柱が立ったあとに起った地名なのでしょうか。私はそんな気がします。

念のため『福井むかしばなし』に掲載している内容も載せます。内容はほぼ一緒です。

石盛の人柱

ー追い出された長者の息子ー

昔、奥州(今の奥羽地方)に金丸長者というお金持ちがありました。

或年この長者に男の子が生まれ、石丸と名をつけて育てていましたが、石丸のお母さんは病気のためなくなりました。

そこで長者は新たに妻を迎えましたが、石丸の継母にあたるこの人は石丸をかわいがってはくれませんでした。

しかし、小さな石丸のために、何くれとなく面倒を見て、かわいがってくれるのは乳母でした。金丸長者の家にはすばらしい宝剣がありました。村にどんな難しいことや争いごとが起きても、この宝剣を一たびぬくと、たちまち解決したと言われていました。

ところが或日、この宝剣がなくなってしまったのです。

「あまりきれいな宝剣なので、きっと石丸がどこかへ持ち出したに違いない」という継母の言葉を信じて、長者は石丸を広い庭の木に縛りつけてしまいました。

たくさんの召使い共も、長者の意向に恐れて、誰一人、この縄をほどこうとする者もなかったが、一羽の鳥がとんで来て、縄をかみ切り、石丸を助けたと言われています。

これは石丸が十才の頃であったということです。

石丸は、思わず門の外へ走り出て、気の向くまま南へ南へと向かいました。

幾日か幾十夜か、日を重ねて越前国石盛村まで、たどりつきましたが、途中で京へ上る一人の旅僧と道連れになっていました。

この石盛村には大きな沼があり、今までに何度橋を架けても、大水のたびに流されて人々は困っていました。

ところが、ある日一人の占い師が来て、「四十才位の坊さんと十才位のの少年が近くこの村を通るだろう。その二人を人柱として生きたまま橋のたもとへ埋めたら、橋は安全だろう」と告げ立去りました。

運悪く通りかかった二人はここで捕らえられて、人柱にされましたが、石丸も坊さんも「生きて他人のご厄介になるよりも死んで人のお役に立てるならば・・・」と言って覚悟をきめて、人柱となったと言います。

橋はこれで立派にでき上り、その後北陸街道を通行する無数の人々の役に立ちましたが、村の役人たちは、あわれな二人を弔うために橋の付近に奉行所を建てて人柱を守ったと言われます。

奥州の金丸長者と乳母も、やがてこのことを伝え聞いて、深く仏教を信ずるようになり、石盛まで来て「石丸唯宝寺」という寺を建て、人柱の冥福を祈ったということです。

引用:『福井むかしばなし』

奉行所は人柱を守るために作ったということです。

さてここで仏教が色濃く出てきたので、これは仏教を広めるための伝説にもなっているということなのでしょう。

さてそれはいいとして、この伝説の感想は、とてもこの石丸という人が報われない話であったという感想です。いったいどこまで哀れなのか。

幼くして母を亡くし、継母からは煙たがられ、しまいにははめられ冤罪で父親に過激な躾を受け、逃げ出し母の菩提を弔うために出掛けた旅先で人柱となる。

ここまで登場人物を不幸にする話もなかなか珍しくないでしょうか。

それにただ不幸なだけではない。唯一優しくしてくれた乳母と、窮地を救ってくれた実母の生まれ変わりともいえる鳥という、「救い」の存在がいること、それが余計に悲しさ哀れさを際立たせます。

そして現れる謎の占い師。人柱をたてろと助言するこの占い師たちは一体何なのでしょうか。いつも不思議に思います。

さて、現地へ向かうとします。

人橋地蔵

人橋地蔵は石丸城公園にあります。以前は近くの天満神社後ろにあったのですが、いつの間にかこちらに移転していました。

石盛の天満神社近くの桑野キヨ方前の祠に祀られたお地蔵さまである。地蔵尊は丈四十一センチの座像で、お守りは桑野家がおこなっている。

引用:『森田地区のあゆみ』

こちらの方が人の目にも付きやすいですし、公園である場所に置くのも人が集まる場所ということで、人柱供養の物を置くには適していると思います。昔は公園はありませんでしたし、神社の方が人が集まる場所だったと思うので、時代に合わせて移動してきたということなのでしょう。

そしてこの地蔵とともにしっかりと「石丸」という文字が見てるのは大変すばらしいことです。

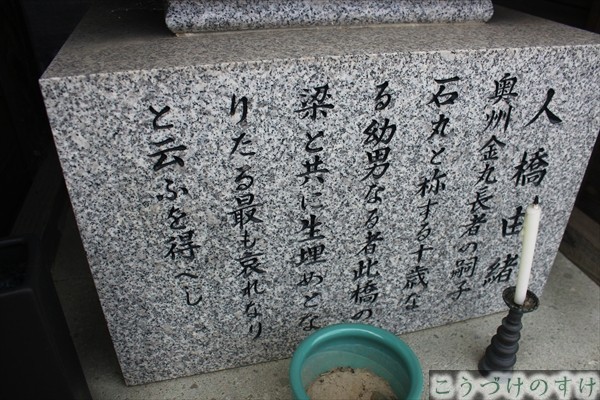

台座に由緒が簡単に書いてあります。

人橋由緒

奥州金丸長者の嗣子石丸と称する十歳なる幼男なる者此橋の梁と共に生埋めとなりたる最も哀れなりと云ふを得べし

引用:『現地説明』

坊さんは?

坊さんのことが書いてありません。二人で人柱になったはずです。坊さんのことも書いてあげてください泣

さて、人橋の由緒とのことで、やはり人橋という名自体は、この人柱伝説から始まったもののようです。この人橋地蔵の横にも長い説明版が掲げられています。内容はやはり『森田町誌』とまったく同じでした。此処でも人橋地蔵の全容を見ることができます。

あと、石丸城とあるようにこの場所がもう石丸という地名になっているのですね。今の石盛というのももしかすると石丸が訛った地名なのかもしれません。

唯宝寺

寺名 唯宝寺

所在 定友

旧本末関係 本覚寺末

寺号開基 慶長九年(1604)

備考 元吉田郡石丸にあり。

唯宝寺は天台宗豊原寺の末流と伝え、真宗に帰して吉田郡石丸村(現福井市石盛町)に道場があった。天正十九年の本覚寺末寺帳に「イシマルの祐念」とみえる。貞享二(1685)年現在地に移った。

引用:『今立町誌』

石丸という地名が見えます。

寺号開基が慶長九年(1604)。

ただしすでに天正十九年(1591)に見えている。

しかし大体このあたりの年代、唯宝寺の創建は1600年前後ということなのでしょうか。

現在地の唯宝寺の説明の書いてある石板には、人柱のことは書いていなかったと思います。

人柱が起こった年代

『森田地区のあゆみ』に人橋地蔵の説明としてこのように書かれています。

由緒によれば、石盛の沼地に橋を架けるにあたり奥州金丸長者の子石丸が梁とともに生き埋めとなった。その哀れな石丸の菩提を供養するために建てられたものである。しかしその年代は定かではない。

引用:『森田地区のあゆみ』

ここでも坊さんが忘れられている…。

まあそれはそれとして、「その年代は定かではない」というのは、人橋地蔵が建てられた年代のことなのか、人柱が起きた年代のことなのかどちらなのでしょう。

人橋地蔵に関しては、今の地蔵が作られたのは最近だと思いますし、昔ながらの人橋地蔵があるとするなら、先ほどの伝説の中で「石丸を弔う菩提の唯宝寺がなくなったから人橋地蔵を建てた」とあったので、唯宝寺が今立に移った貞享二年(1685)以降ということであるということがわかります。

ということは、人橋地蔵の説明に坊さんのことが載っていなかったのは、金丸長者が石丸のために建てた菩提寺の唯宝寺があって、それの代わりに立てられたのが人橋地蔵だから、人橋地蔵に関しては坊さんは入っていないからということになるということなのですね。納得しました。

さて人橋地蔵に関しては、その年代ですが、唯宝寺ができたのは1600年前後、金丸長者は人柱があってから数年間高野山に上っていたというので、1500年後半くらいが今回の人柱の起った舞台の時代になるのではないかと思います。

また別の視点からも見てみます。

金丸長者の情報は探しても見つからないので、伝説上に出てくる「金津の奉行所」はいつできたのか。

あわら市の企画展の資料によると、「金津奉行は、慶長18年(1613)に福井藩第2代藩主の松平忠直によって設置された。」というようなことが書いてあります。

はい、唯宝寺が確実に創建してある慶長九年(1604)よりも後です。分からなくなってきました。ほんの少しの誤差ではありますが、本当にほんの少し、年がずれています。

しかし裏を返せば、ほんの誤差。この慶長あたり、1600年前後に起きたことであろうということが、濃厚な説ではないかと思います。

人柱は今の森田石盛の町に眠る

悲運の少年と同じ旅路を行った僧がこの地で眠っています。

あくまで伝説。されど作り話という確証もない。

今森田の町は、石盛を含めて住宅地として次々と発展していっています。現代の発展、これまでの街道沿いという歴史。それらをこの人柱が支えてきたのではないかと思います。

そして今でもその伝説は人橋地蔵と共にこの地に伝わり、静かに眠り続けているのです。

参考文献

『森田町誌』著者森田町誌編さん委員会 出版1954.11

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

『森田地区のあゆみ』著者うらがまちづくり森田地区委員会 出版1998.3

『福井むかしばなし』著者福井市教育委員会 出版1973.11

『今立町誌』著者今立町誌編さん委員会 出版1982.3

現地説明

あわら市郷土歴史博物館

関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』

基本情報(アクセス)

人橋地蔵

| 最寄り駅 | 森田駅から徒歩22分 |

| 自動車 | 福井北ICから16分 |

| 駐車場 | なし |

唯宝寺

| 最寄り駅 | 武生駅からバスに乗り換え岡本小学校前徒歩3分 |

| 自動車 | 武生ICから10分 |

| 駐車場 | なし |

コメント