福井県坂井市三国町の灌頂寺跡。今の新保と山岸のあたりに伝わるおはる狐の伝説。現地の開田記念碑にその名が刻まれているということを知り、さらに昔はお社があったという事も知り、私は再調査することにしました。

このおはる狐伝説を残すために、いずれおはる狐に会うために、私はここに調査結果を記します。

おはる狐の主な民話

- 狐と油揚げ

・・・新保五丁目あたりに加賀屋という豆腐屋があった。とある春、夕方。灌頂寺の山近くまで来ると立派なお屋敷があって、女の人が出てきて、「来客があるので、ありったけの豆腐と油揚げをください」といった。豆腐屋が荷物を下ろすと、その女の人は油揚げだけをその場でたいらげた。その瞬間、お屋敷も女の人も消えて、いつもの松林となった。それから加賀屋は油揚げを売りに行くときは灌頂寺の山は通らないようになった。 - 狐に化かされた話(馬の糞)

・・・ある若者がお宮で狐に化かされた話。狐が女に化けて重箱に馬の糞を詰め込みある家に持って行って、その住人が食おうとしたとき、若者は「それは馬の糞だ!」と言いそうになった時、「なにしてるんだ?」と声を掛けられて、気づいたら馬の尻を覗き込んでいたという話。 - 狐に化かされた話(殿様行列)

・・・商人が、狐が化けたのを見て、その狐が殿様行列をしてやってきたので、うまく化けたもんだと感心しながら行列の道をふさいだ。すると殿様が怒って打ち首になることになった。商人は謝って、檀那寺の説得で頭を剃ったことで助かった。と思ったら、百姓に声を掛けられ、気づいたら行列も何もなくなっていた。頭だけはそられていた。 - 狐の椀貸し

・・・おはる狐は大金持ちで親切者。法事などで茶碗などが必要になった時、松林に向かって頼むと、当日には茶碗などが置かれていると言い、貸してくれたのだという。 - 狐のお産と恩返し

・・・三国の八木という町医者のところに夜遅く、大勢の者が訪ねてくる。産気づいて苦しんでいるという事で、家に来てくれという。家は立派なもので女が苦しんでいた。脈を診た時に人間でないことを知ったが、知らないふりをした。医者は産むのを手伝って、合計八人生まれた。その後帰って、また夜遅くに尋ねてきて、狐が昨日の礼をしに来た。どうせ金は木の葉だろうと思っていたが、中には本物のお金が大量に入っており、その後医者は大金持ちになった。

伝わる民話は以上。

参考は『福井のむかし話』『越前若狭の伝説』『若狭・越前の民話 第一集』『三国の昔話』から。

詳しくは、「幻の寺「灌頂寺」おはる狐の伝説 ~名残と灌頂寺水刎枠【坂井市三国】」の記事で。

おはる狐のいろいろな説

- 異類婚姻譚。人間の女に化けて、人間の男と結婚し、子を作り、その家は栄える。または、窓から出入りし、正体を知られ逃げる。または、尻尾をまたに挟んで寝ていたら、子供にそれを見られてしまい、去ってしまう。

『日本昔話通観 第11巻 (富山・石川・福井)』著者稲田浩二, 小沢俊夫 責任編集 出版1981.7 - 椀貸し伝説

『福井県郷土誌 第2輯』著者福井市立実科高等女学校編 出版昭12

おそらく、資料で見る最古は、昭和12年だと思われる。

地元の郷土誌に残る近代に現れる「おはる狐」

その昔、まだ道がガタガタで細かった時代。鮎川から福井へ行くバスが鷹巣の大道橋のさらに向こうの方で、きれいなお嫁さんが手を挙げたので乗せた。柳原まで来て、運転手は福井の方へハンドルを切るが、どうしても反対の三国の方へ走ってしまうのだった。そしてちょうど今の小学校の近くまで来たら、「おろして」と言ったので、停留所でもないがおろしてあげたのだという。するとそのお嫁さんは尻尾を振りながら山の中へ逃げたのだという。それまで運転手もほかのお客さんも狐だとわからなかったという。

ーー

昔、三国の街中で車引きの商売をしていた人が、仕事を終えて、夜中、家路に急いでいると、町の四つ辻で美しい女の人がいて、「浜四郷までのせていってください」と頼んだ。車屋は親切心でその女の人を乗せてあげた。疲れた足で人力車を引っ張っていると、新保と山岸のちょうど境のところで急に車が軽くなった。振り向くと女の人はいない。車屋は驚いて家に飛んで帰った。その後、車屋はこの時のことを「おはる狐のいたずらだ」と周りに言いふらしていたという。

ーー

六十年ほど前(発刊1974.2)、隣の家のおばちゃんが昔、山の松林の間にある畑で、桃の苗木を植えていた時の事。雨が降り夕方にもなって薄暗くなってきたので、急いで残りの仕事を終わらせて、しばらく体を休ませて周りを見渡していた。するといつの間にかおばちゃんの後ろに、まめしぼりの手拭いで頬被りをした大男が立っていた。おばあちゃんはびっくりして狐が化けているのだと思い、道具もそのままにして家に逃げて帰った。その途中、さんまい(火葬場)の坂道でまたその男が立っていた。腰が抜けそうになりながら家に走って帰ったのだという。おばちゃんは「あんなにおそろしかったことはなかった」と話す。

ーー

ある雪の降る日。朝の四時。仕事に行くために山岸の坂道まで来ていた。そのころは、坂道の両脇は竹やぶで昼でも薄暗かった。その真ん中あたりに白いものが立っていた。近寄るとそれはとてもきれいな女の人だった。大変気味が悪いので、狐ならば火が苦手なはずだと思い、タバコに火をつけて一服した。すると煙とともに女の人も消えた。君が悪いので急いで三国の仕事場へ向かった。朝ご飯の弁当を食べようと、弁当箱を開けたら、おかずの油揚げだけがなくなっていた。

参考:『かんじよう寺の里 ふるさとのすがお』

ここに載っているのは『かんじよう寺の里 ふるさとのすがお』に掲載されている一部です。

おはる狐の性格や情報

- 福井県坂井市三国町の灌頂寺に住んでいる。(新保・山岸あたり)

- 基本的に害はなく、親切で優しい。

- 恩を忘れない。義理堅い。

- いたずら好き。

- よそ者や無礼者に対しては冷酷。

- おはる狐に敵意を向けた時点で化かされる。

- 大金持ち。

- 八つ子の母。

慕われている存在というよりかは、この地を支配する強力な化け狐という印象。

ただしここに住む一人の住民として認識されているようでもある。

おはる狐を伝える石碑と社の話

郷土資料『かんじよう寺の里 ふるさとのすがお』

昭和三十六年・この地一帯を土地改良し、水田三十八町歩を開田した時の記念碑が、現在国道三〇五号線に面した小高い砂丘の上に建てられている。その碑文には次のように記されていてこの『おはるぎつね』の実在を物語っている。

引用:『かんじよう寺の里 ふるさとのすがお』

という内容で書かれています。

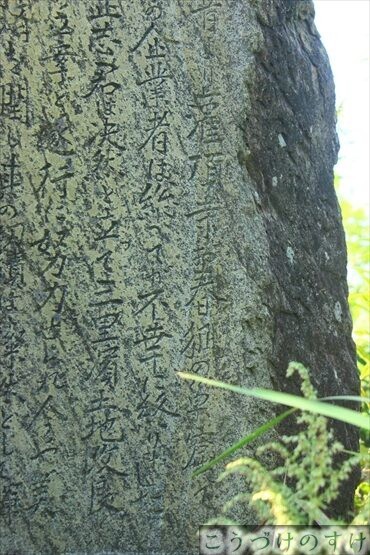

開田記念碑

此の地一帯は往昔より灌頂寺お春狐の巣窟で志た。其のためか何人かの企業者は総べてが不幸に終りました。

然るに昭和三十年不破志君は決然と立って三里浜土地改良の一環として開田計画の立案と努力せられ今や美田は耕作農民の経済を潤し其の功績は燦然として輝き永遠に地域産業振興に綺与する処大なるものがある。

昭和三十六年二月中院

三里浜土地改良区理事長 休場惣右エ門㯢

休場惣右エ門氏の話より

私の先代は当時灌頂寺一帯に四十町歩余の土地を持っていました。そして牧場をやったが失敗し、次に桃畑や桜んぼ畑をやったがみな失敗してしまいました。

村人たちは「お春ぎつねのたたりだ」といっておそれていました。

昭和の時代になってもなお「お春狐」のことは、村人から忘れ去られようとはしませんでした。ところが昭和三十年になって不破正志君が発起人となり、三里浜の土地改良をやってみようと相談に来たので、私も心よく計画に加わり理事長を引き受け総指揮に当たり、鶉村の高沢建設に工事を依頼しました。当時としては珍しいブルドーザーを三台購入、丘陵地の開拓を始めました。

ところが不思議な事に一台のブルドーザーが動かなくなり、次々と三台とも、故障でもないのに動かなくなり作業は止まってしまいました。

村人達は異口同音に「これは正にお春狐のたたり」だと言い出し、おそれました。

不破君も心配になり

「これ以上は手も付けられないから、伏見のお稲荷さんを祭ったらどうだろう」

というので、早速伏見へ走り、お稲荷さんの分身を戴いて帰り、当時の金で二万円を出して稲荷堂を建て、お祓いをしてもらいました。

そうしたらどうでしょう。今まで動かなかったブルドーザーも動くようになり工事もはかどり、三十八町歩の美田が見事に完成しました。

それから毎年二月十五日の初午の日を祭りの日と決めて、お祭りを続けました。その後不心得者によって御神体が盗まれ、又お堂も強風に飛ばされ、雑木林の中に風雨にさらされていますが、当時の苦労を知っている者にとっては、感慨無量なものがあります。

引用:『かんじよう寺の里 ふるさとのすがお』

地元の方への聞き取り

1,新保の墓参りに来ていたご老人

新保の一番端にある堀田さんの家の後ろに、昔は山があって、そこに赤い鳥居が立っていたというのは聞いたことがある。今はもうアパートか何かになっていたはず。

新保は、「上」と「中」と「下」の三つに分かれている。「下」が海側の今のたくさん家が並んでいる新保。「中町」が内海で新保石油から三叉路までの地域。「上」はその先にある。

今は団地が出来たり、移住者が多くなったりして、だいぶ様変わりした。

「上」あたりは、今でも年賀はがきに「灌頂寺」と書く。

私(お話を伺ったご老人)も、元は、親の家はあっちの方(中や上の方)。

2,山岸の畑にいらしたお二方

お社は今はない。風に飛ばされて昔に無くなってしまった。そのあった場所も今はない。今の石碑の場所のある砂丘、現在の太陽光発電のある場所はお社のあった場所ではない。昔、山岸と新保の間に鬱蒼とした森があった。そこにあったんじゃないかと思う。昔、その森の場所を通るのがとても怖かった。

このあたりは土地改良で風景が全く変わってしまった。その時に石碑が立った。森もその時になくなってしまって、今は跡形もない。

おはる狐の伝説は知っていたが、ブルドーザーが壊れたとかいう話は、あの本で初めて知った。

伝説自体、石碑や社を立てた世代からすでに三世代目が今のおじいちゃんおばあちゃん世代だからかなり昔の事。

片岸神社にある稲荷神社はおはる狐とは関係ないと思う。

開田記念碑と「お春狐」の記述

開田記念碑は現在、太陽光パネルが敷き詰められている土地の端の一角にある。昔ここは砂丘の木々が茂る小岡だった。

案内などはなく、坂井市と地元の方の協力で現地に赴くことができた。

これが唯一、現地でおはる狐のいた証を見ることのできる場所である。

「灌頂寺お春狐」という文字が刻まれている。

ここにおはる狐は確かに存在しているのだ。

社があったであろう森の位置

次は、おはる狐の社があったであろう場所を特定する。

わかっている情報で有力なものは。

- 新保の端にある堀田さんという人の家の裏に森があった。

- 現在アパートになっている場所。

- 新保と山岸の間に森があった。

これを頭に置いて、国土地理院にある昔の空撮を見てみる。

たしかに、新保と山岸の間には森があった。

山岸と新保を行き来するときに怖かったと言っていたのだから、この道沿いの森で間違いないだろう。

加えて、上新保のこの位置にある家の表札を確認すると、「堀田」と書かれていた。確定だろう。

そして、現代。

森は跡形もなくなってしまっている。

それでも現地へ行ってみることにした。

会社の敷地となっている。

地元の方に聞いた、「今はもうアパートか何かになっていたはず」という証言は、おそらくこれのことだろう。

山の跡沿いに小道があったのでそちらからも見てみる。

こちらにも太陽光パネルが。

左の森の方が、堀田さんの宅である。

おはる狐に会える日まで

在りし日の灌頂寺か。山岸にはいまだに砂丘の光景が一部広がっていた。

昔は本当に砂丘が連なり、松が鬱蒼と茂っており、時にレールも引かれ、物を運んでいたようだ。それくらい広くて、高低差もあった砂丘だった。いまでは道路が通り、家々が立ち並び、開けている平地となった。

動物の面影はないかのように思えた。

ところが…。

謎の足跡が、私に夢を見せる。

ここまで追い続け、結局自力では見つけられなかったが、「お春狐」の文字を現地で見ることができた。それはまるで、おはる狐に会えたような気分だった。

しかし、彼女は実はまだこの地に住んでいるんじゃないだろうか。

近代に行われた土地改良の時に、猛威を振るったとされる、おはるの祟り。

なんだかんだ、彼女はまだこの地のどこかで、人知れず暮らしており、現代に馴染んで優雅な生活を送っているのではないだろうか。

そうあってほしいという、希望、願望が私の中では芽生えている。

彼女の存在を、伝え続け、ここに「おはる狐」という狐がいたという事を、人間が生き続ける限り未来永劫伝わり続けることを祈るばかりである。

参考文献

『福井のむかし話』著者福井のむかし話研究会 出版2005.6

『若狭・越前の民話 第一集』著者杉原丈夫、石崎直義 出版2006.7

『三国の昔話』著者三国町文化財保護委員会編 出版1987.1

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

『日本昔話通観 第11巻 (富山・石川・福井)』著者稲田浩二, 小沢俊夫 責任編集 出版1981.7

『福井県郷土誌 第2輯』著者福井市立実科高等女学校編 出版昭12

『かんじよう寺の里 ふるさとのすがお』著者三国西小学校郷土資料室 出版1974.2

国土地理院空撮

協力

坂井市教育委員会文化課

地元の方々

コメント