福井県福井市東郷地区上東郷に人柱伝説が伝わっています。

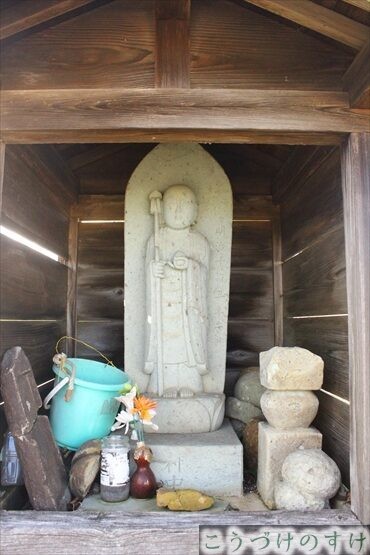

かつては火の玉が出たという話もあったようです。現在では位置が少しずれていますが、石仏や石碑が伝わっており、現地に祀られています。

人柱伝説の中でも庶民の中の話になり、人柱のリアルな状況を書いているようにも思えます。郷土史や現地の様子を見ながら紹介していきます。

人柱伝説

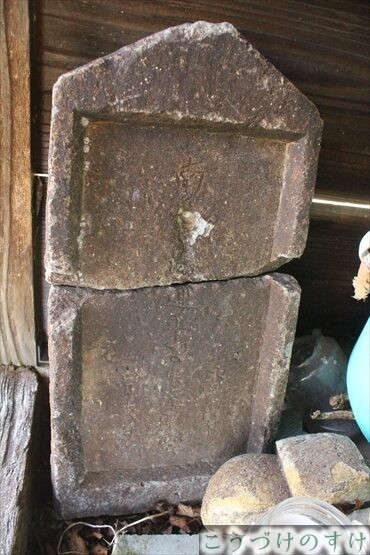

上東郷から円成寺に行く道の途中にかけてある橋が能登塩(のとえ)橋である。昔此処に橋をかけようとしたがどうしてもかけられず、困り切っている所へ能登から塩売が来た。塩売は、「それは人柱を入れるとよい」といったので、村人同志は誰が人柱になると言い合ったが相談が定まらなかった。終いには其の事を言い出した塩売を人柱にしてしまった。塩売は死ぬ時に「きんきん雉も鳴かず討たれまい」と悲しい歌を残して死んだそうである。こうして柱をわたして見ると立派に橋が出来上がった。それからは毎晩川の側にあった柳の木に火玉が出た。塩売の妻は夫が殺されたことを聞いてびっくりして飛んで来て石板に南無妙法蓮華経と書いて川の中に投げ込んだ。するとそれからは火玉が出なくなったそうである。此の能登塩橋は大演習があったためコンクリートの新しい橋に代ったがもとは木橋であった。橋より離れた田園の中に地蔵さんと石の墓を入れたお堂が建ててある。墓は二つに割れているが右側には永正十六年、真中には南無妙法蓮華経窓灌國靈と書いてある。

引用:『福井県の伝説』

上東郷から円成寺に通ずる道に能登塩(のとえ)橋がある。今は能登塩橋と書いている。むかしこの橋をかけるとき工事が難行した。たまたま能登(石川県)の塩売り商人が通り、人柱をたてるよりほかないと勧めた。村の人はその商人を捕えて人柱とした。商人は死にぎわに「きんきんきじも鳴かず打たれまい。」と嘆いた。それ以来夜岸べの柳に火の玉が出た。商人の妻はこれを聞いてここに来たり、石板に「南無妙法蓮華経」と書いて川の中へ投げてから、火の玉は出現しなくなった。この橋は昭和八年コンクリート橋にかけ替えた。

引用:『越前若狭の伝説』

いつもの『福井県の伝説』『越前若狭の伝説』を見てきました。これで大体はわかりましたが、地元郷土誌にも記述があったのでそちらも見ていこうと思います。

能登塩橋の人柱

上東郷より円成寺に通ずる道路に能登塩(のとえ)橋あり、今の新橋には能登江橋とあり。昔此橋の架設工事に難みし折り、能州の塩売商通行し、此状況を見て人柱を入るるに若くはなしと勧めしにより、村民は協議の結果、適当の人なく、哀れ、其商人を人柱とせり。商人死に臨み「きんきん雉も鳴かず打たれまい」と哀調を残したりという。爾来毎夜岸辺の柳に火玉出づという噂あり。商人の愛妻は風の便りに良人の殺害を聞いて此処に来り、石板に「南無妙法蓮華経」と書して河中に投じてより火玉は出現せざりしという。此橋は昭和八年の陸軍大演習に際し、コンクリト橋に架替えられたり。

引用:『福井県足羽郡誌 前編』

上東郷より円成寺に通ずる道路に能登塩橋がある。昭和八年陸軍大演習の節に、現在のコンクリートの橋に架替えられたものであるが、実際に此の伝説に残る橋は現在の地点より二十米程下流にあったものである。

昔此の橋を架設する事になり、工事に着手したのであるが、底が泥沼で深く橋台が中々かからないので困って居る。此処を通りかかった能登の塩売りが、此の様子を見てこれには人柱を入れるに限ると色々説明をして勧めたので、区民は早速協議をしたが、だれも此の人柱になるものがない。そこでいっその事あの塩売りをと衆議一致して哀れにもこの商人を無理やり人柱に川へ埋めて仕舞った。商人は「きんきん雉も鳴かず打たれまい」と切々たる哀調を残して死んだと云う。それからと云うものは毎夜岸辺の柳に火の玉が現れて、人々は恐れおののいて夜歩くものはなかった。ところが商人の妻は風の便りに良人の殺害された事を知り、遠路はるばる訪ねて参り、泣く泣く石板に「南無妙法蓮華経」と書いて河の中に投げ入れ、夫の霊をなぐさめた。それからは火の玉も出なくなったと云う。

引用:『東郷村誌 後編』『我がふるさと 上東郷区誌』

「上東郷より円成寺に通ずる道路に能登塩橋がある。」という謳い出しは全てにおいて共通しています。そして橋のあった場所は明確に。現在はコンクリートに架け替えられたということも確定です。

ということで、福井の市街地から外れた地区に、これほど明確にはっきりとどこにあったかすらもわかる形で人柱伝説が残っているということです。

火の玉が出るということも共通しています。そして「能登」の「塩売り商人」が人柱になったという話も共通。そしてそれが「能登塩橋」という橋の名前になっているという点。

怖いくらいに多くがはっきりとしています。

郷土誌での伝説の相違もないです。ということは、実際にあった可能性が大きいということなのでしょうか。

そこをあまり追求しすぎていても歴史すらも本当にあったのかあやしい事ばかり。あまり意味ありませんね。

ただいろいろと思う所があり。

人柱を他人にすすめておいて、自分が人柱にさせられてしまった。なんとも救いのない話です。そして福井の人柱の話の中では珍しい部類です。他の地域では同じ事例はあると思いますが。

ちなみに福井の昔話集が載っている資料にも掲載されていました。

人柱と橋地蔵 ー東郷地区ー

旧足羽町東郷の中央を流れている今の徳光用水が、上東郷をはなれる近くに、無名の橋があります。

この橋のたもとに、石の地蔵さんが一体安置してあります。

昔から水の豊富なこの川にかかっているこの橋は、丸太木を並べた上に、土をのせた土橋ですから、一時に水が出たり、なが雨が降り続いたりすると、その度毎に橋が流れて、村人はたいそう困りました。

あるとき、大ぜいの村人が、流れた橋の復旧に何かよい工夫がないものかと相談していました。

たまたまそこへ一人の旅人が通りかかりました。

そして村人たちからいろいろくわしく話を聞いた旅人は、「それにはだれかこの橋の人柱にならなければだめでしょう」といいました。

前からも人柱の話はありましたが、誰も人柱になる人がいなくて困っていた村人たちは、無理やりにその旅人を人柱にして、川底に埋めて、橋をかけました。

その翌日から夜になると橋のたもとから火玉(人魂)が出ては、戸の口坂の方へ飛んでいきます。

そしてまた夜明けごろになると、火玉はこの橋のところに飛んでかえって消えてしまいます。

このようなことが毎日のように続くので村人たちは人柱にした旅人の亡霊が火玉になるに違いない、迷わず成仏してくださいと真心こめて地蔵さまを橋のたもとに安置し、その霊を慰めたということです。

それからあとは橋も安全だし火玉も出なくなったということです。

引用:『福井むかしばなし』

こちらは少し変わっていますね。

上東郷や能登塩橋といった固有名詞も出て来ていません。場所を特定されないようにしているのでしょうか。

そして塩売りではなく旅人ということになっています。

しかしながら話の流れは同じです。

あと描写が追加されていました。戸の口の方へ火の玉が飛んでいくのだそうです。そして夜明けごろ帰ってくる。これは何を意味するのでしょう。戸の口は東郷から見て南方面です。そこに何があるのか。謎です。北ならわかるのですが。能登に帰っているんだなと。でも南なのでよくわかりません。

伝説の伝わる場所の今

さて、ここまではっきりとわかっている中で、『我がふるさと 上東郷区誌』には写真付きでこの伝説が掲載されています。その写真というのが伝説に出てきた「橋より離れた田園の中に地蔵さんと石の墓を入れたお堂が建ててある。」という地蔵のお堂です。

しかし、現在はどうやらその場所ではなく、主要道沿いに移動されているようです。

現在の人柱の供養。説明はないですが、郷土資料の写真のままなので間違いありません。

菩提樹ともいえる木も植えてあってよい雰囲気です。

能登塩橋の地蔵さん

昭和39年に農業構造改善事業の時現在地に移転した。

引用:『我がふるさと 上東郷区誌』

地蔵の傍らには石塔がいくつも置いてありました。五輪塔もあります。これは人柱の供養のためなのか、それとも周辺にあった供養塔などをここに集めてきたのか。

この石碑が伝説の石碑だそうです。一番上に「南」という文字が見えます。そして二つに割れています。

西暦1519年永正16年と記載されている

引用:『我がふるさと 上東郷区誌』

「墓は二つに割れているが右側には永正十六年、真中には南無妙法蓮華経窓灌國靈と書いてある。」と『福井県の伝説』に書いてありましたが、その通りの状態となっています。

伝説で奥さんが供養のために川に沈めた供養碑ということなのでしょうか。人柱伝説が目に見えるとは。

そしてこの人柱伝説が起きたのは、

- 永正16年(1519)、室町時代。朝倉氏の時代。

ということになりそうです。

古地図を掲載しており、新旧の地蔵があった場所を示しているのですが、たしかにもっと下流にあったようです。

今の道路が通っている能登塩橋?という名前かどうかはわかりませんが、今の橋です。この橋の場所に供養の地蔵尊と供養碑があります。

そこから西へ。

向こう側が下流です。

このあたりが昔橋があった場所で、もともと供養されていた場所かと思います。

農地の改良、整地、川の改修などで移動したのだと思いますが、そうして今に残してくれているということに感謝です。

現代の教訓か

それにしても色々と考えさせられる伝説でした。

人柱とは、昔は本気で信じられていたのでしょうが、現代でいえば非人道的、愚行ともいえるものです。しかし、昔でもだれも自分からすすんで人柱になりたいなんて人はいなかったことでしょう。伝説を見てもそうです。大体無理やり強制的に、または逃げられないことを察して半強制的に人柱にさせられることが常です。

昔から誰も人柱という文化を素晴らしいものだとは思ってはいなかったでしょう。

もちろん自分が人柱になろうなんて人間もいるはずがない。そんな人柱。

今回は、「人柱をたてるべきである」と言い出した、言い出しっぺが人柱になるという、考えさせられる話となっています。

人柱、誰もやりたがらない、非人道的な行為。もちろんこの塩売りも自分がなろうとも微塵も考えていなかったことでしょう。そんな行為を人にすすめる。本気で人柱を信じていた純粋に人助けの助言だったつもりでしょう。しかし、それでも、人にすすめる以上は、自分がやることになっても納得がいくことなのか。自分が当事者になった時に納得できないことを他人にすすめるべきなのか。そしてそれは時として自分に返ってくる。

そんな教訓が込められているような。そんな気がしてなりません。

いずれにしてもこの人は人柱として、今もこの車の行きかう道を見守っているのです。

参考文献

『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

『福井県足羽郡誌 前編』著者石橋重吉編 出版1972

『東郷村誌 後編』著者東郷村誌編纂会 出版1957.3

『我がふるさと 上東郷区誌』著者上東郷区誌編さん委員会 出版2010.1

『福井むかしばなし』著者福井市教育委員会 出版1973.11

関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』

基本情報(アクセス)

| 最寄り駅 | JR越美北線足羽駅から徒歩21分 |

| 自動車 | 福井ICから6分 |

| 駐車場 | 無し |

コメント