濠の藻苅に降るこの雨はいとしお静の血の涙

福井県坂井市丸岡町の丸岡城には人柱お静の話が伝わっています。お静の祠も残っています。

お静の物語は後に祟りや幽霊伝説にもなり、それが心霊として現代まで伝わっているものと思われます。

お静伝説には二つのパターンがあります。今回はその伝説とともにお静の話の続きである、白鯰の話も見ていきます。また全く別の人柱伝説も紹介。

人柱お静の伝説

パターン1

人柱片目のお静

昔織田信長の命によって柴田勝家の甥勝豊が豊原城を丸岡に移すに当たり、石垣を幾らつんでも崩れて空しく幾ヶ月を費やしたので、重心の進言により人柱を募ったが誰も応ずるものがなかった。その頃丸岡の近郊にお静と云う美女があった。すでに人妻となり二人の男の子を生んだが、前世如何なる因縁か眼疾にかかって一眼の明を失った。不幸は之のみに止まず間もなく力と頼む主人をも失って了った。お静はつらつら思う様、我が前世の如何なる悪縁か片目となり、其の上主人には別れ、今は只頼りとするものは二人の子の行く末のみである。然るに家貧にして時に米塩の資をも欠く有様、かくては二人を十分に育てる事も覚束ない。若しこの二人の子を侍にして下さるならば我は人柱になるとも敢て厭う所でないと、彼女は固き決心をして領主に申し出た。かくて憐れやお静は生きながら城の中央に埋められたのであった。然るにお静と約束せられた領主は他に移封せられた為め二人の子供は侍に仕えられずに終わって了い、お静の献身的母性愛の心も遂に報いられないことになった。お静の亡霊は之を恨んで終いに片目の蛇となって城に住むようになった。それからと云うもの一年に一度の藻苅の日には如何なる晴天でも必ずお静の涙雨が降ったので「濠の藻苅に降るこの雨はいとしお静の血の涙」という俗謡が唄われるようになった。お静の姿は度々城に現われたが其片目を恥じて何時もうつむいていたという。明治四十年前後のこと、渡邊其の老母がお静の亡霊に取り付かれて気狂となり蛇の動作をしたことがあった。やがて人々相寄り遂に蛇の堂を造ってこれを祭って亡霊を慰めたのであった。今現に城の南の方に建っている。

引用:『福井県の伝説』

お静は天守閣の中心にある大柱の下に埋められた。しかし勝豊は、お静の子を侍にしてやらなかったので、病死した。毎年四月半ばお静の命日になると、春雨が降って、おほりの水が増した。これをお静の涙雨といい、お静の涙雨が降ると、富田町、石城戸町では費用を出して、おほりの藻刈りをした。

引用:『越前若狭の伝説』

少しの違いは、お静の子供が侍にしてもらえなかった理由が勝豊が異動したからか、純粋に勝豊が約束を守らなかったからかの違いのようです。

パターン2

霞が城の伝説

柴田勝豊が丸岡城(霞ヶ城)を築いた時に、どうしたことか、石垣を何度積んでも崩れてしまい、困り果てたあげく、これには生き埋めの人柱が必要だということになりました。

時に丸岡在の称念寺に身を寄せていた、お静という美しい娘がおったのです。お静は父を亡くした上に眼を病んで片目となり、毎日の米や塩を買うにも、こと欠くほどの貧しい暮らしでしたので、憐れにも城の人柱になって死のうと決心したのでした。しかし、お静の決心には、もっと深い事情もあったのです。

それは、こうです。勝豊の家来だったお静の父は、大事の戦に運悪く病気のためその間に合わず、大いに気を痛めていましたが、勝豊が豊原城に入ると聞くや、とるものもとりあえず豊原にかけつけましたが、その道中で病死してしまいました。つきそっていた娘お静の嘆きは激しく、ただ弟の小太郎の行末を思い、涙ながらに人柱を申し出たというのです。

こうして、天正四年、お静は、小太郎を取り立ててもらえるという念願を残して、ついに三十八才の生命を終えてしまいました。

しかしながら、この悲壮ないけにえも、その事情を知らない勝豊は、小太郎を認めなかったので、お静の亡霊はおさまらず、しとしと降る春雨に、いまもなお涙をさそうというのです。

引用:『福井県の伝説 第1集』

『福井県の伝説 第1集』には、人柱伝説というのは、その霊力によって城の尊厳を誇示するものだったとも記しています。

お静が想ったのは我が子か弟かの違い

色々な伝説があるようですが主にこの二つのようです。

ただし現地の説明版にはお静の子供説の方がとなえられています。

私もお静の弟説は『福井県の伝説 第1集』でしか見たことがありません。

いずれにしても、お静がどれほど家族思いだったかがわかる伝説です。

お静とは

ここで分かっているお静の基本的な情報は、

- 丸岡近郊に住んでいた。

- 二人の子供がいた。

- 享年三十八才。

- 人柱になったのは天正四年四月半ば。

人柱になった年齢、人柱になった年月まで伝わっています。

そして先ほども言いましたが、何よりも家族思い。

白鯰の話

又城のお濠にお静の妄念の移った片目の、大きい白鯰が居るといわれていたが、維新となって、外濠を埋める時にとうとう主と云われたその片目の白鯰を捕えた者があった。道具屋の村上某と茂吉(姓不詳)という男は二人で共謀の上、一もうけせんものと、この鯰を手に入れて、丸岡祭の日に見世物に出した。以前から評判の鯰の事とて余程もうかったらしいが、よせばよいのに、それを祭のあとで食べた。村上は日ならずして一夜の中に一眼だけ盲となって了った。大岩に打突かれた夢を見たかと思うと痛み出したとの事だ。又茂吉は癩病になって後には鼠がかかるので始末に困り金網の中へ入れて置いた。

引用:『福井県の伝説』

なんとも不気味な、祟りの伝説です。

蛇の伝説は多かれど、まさかの鯰の伝説になりました。

お静の亡霊は蛇のみならず、この一帯の生物に乗り移っているのかもしれません。

それが江戸時代の終わりに起ったというので、これもまた正確な時期を示した伝説になっています。

お静の伝説はこうしてずっと伝えられ続けているのですね。

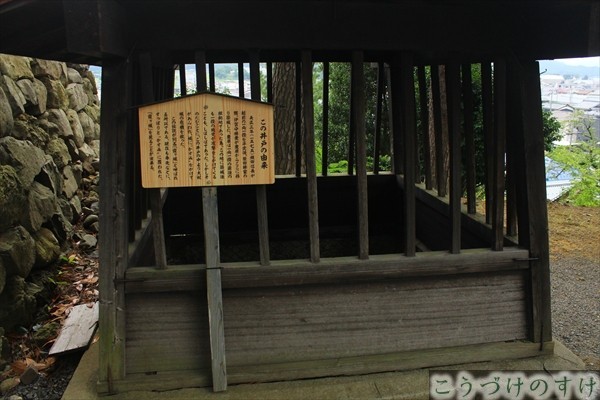

お静の祠

丸岡城の天守前広場にお静の場所があります。

お静の祠。

お静慰霊碑。

説明版。

お静慰霊碑にはこのように書かれています。

天正三年丸岡城主柴田勝豊が築城の際人柱にされたお静の悲業を悼み柴田勝家公四百年法要にあたりその一族が発願して建立した

維時昭和五十七年十月

そのあとはには、「勝家公菩提所西光寺」の名が刻まれていました。

昭和の時代まで天正の時代から、江戸時代の伝説へ受け継がれ新たな伝説が生まれ、そして昭和の時代にまでその伝説が語り継がれていっている。そして現代にこうして残り続けているのです。

お静の祠。よくみると、石仏が彫られていました。供養塔と言った方がいいかもしれません。

男の人柱伝説

別伝によると、人柱になることを申し出たのは、片目の男である。彼は、必ずお城を守るといって生き埋めになった。城のへびが片目であるのは、この男の霊が乗り移って城を守っているからである。その後丸岡城が大群に攻められたとき、へびはかすみを吹き出して救った。本丸の広場にはそのへびが住む蛇(じゃ)の井がある。

逆の伝説もある。片目の男がむりやり人柱にされた。男は「この恨みは必ず晴らしてやる。」といって埋められた。この男の執念がへびになった。お城のへびは片目である。

引用:『越前若狭の伝説』

男の人が人柱になったという説もあるようです。

しかし丸岡城では見てきた通り、お静の人柱が伝えられており、歌にも「濠の藻苅に降るこの雨はいとしお静の血の涙」と伝えられていることから、お静の人柱が主流なのでしょう。

しかし男の人の人柱がもしあったら、中々珍しいですね。城の人柱というものは女の人というイメージです。かわいそうなことに。

そして注目すべきが、この男の人が霞が城の大蛇という説を展開しているところです。これは後で見ていきますが、人柱の蛇と霞が城の大蛇はどのような関係があるのか気になります。

それ以外にも、この男の人の伝説では考えられることがあります。

- お静以外に人柱になった可能性。

- お静と一緒にではなく、後の時代に建て直すときに人柱が慣例となってしまった可能性。

しかしお静と一緒で片目という共通点はさすがに無理があるでしょうか。

人柱とつるしがき

人柱は、棺の回りにつるしがきをつるしてくださいといった。役人がわけをきくと、人柱は、かきのある間はそれを食い、なくなると死にますといった。

引用:『越前若狭の伝説』

という謎の伝説まであるようです。

これはお静にしても、男の人にしても、あり得る話なので、一つの伝説なのでしょう。

霞ヶ城の云われ「大蛇伝説」との関係は

さて先ほど気になった、人柱の蛇と霞が城の大蛇との関係についてです。

ちなみに霞が城の大蛇伝説とは、丸岡城の別名の由来である霞が城の伝説であり、戦が始まった時に城の主である大蛇が現れて霞を吐き、城を包み、敵からは見えず、見方からは見えやすくするというものだったといいます。

実際現地にはその伝説が伝わる祠と井戸があり、その説明版には、大蛇は井戸に住んでいるということになっています。

さて先ほどの伝説を改めて見ていきましょう。

別伝によると、人柱になることを申し出たのは、片目の男である。彼は、必ずお城を守るといって生き埋めになった。城のへびが片目であるのは、この男の霊が乗り移って城を守っているからである。その後丸岡城が大群に攻められたとき、へびはかすみを吹き出して救った。本丸の広場にはそのへびが住む蛇(じゃ)の井がある。

引用:『越前若狭の伝説』

つまり、井戸に住む大蛇がこの男の人柱なのではないかと見て取れる伝説になっているのです。

人柱の蛇と霞が城の大蛇は同一なのでしょうか。

さらに見ていくと、『増補改訂丸岡町史』にもこう書かれています。

この築城については色々の伝説がある。城は何回やっても建たないので、人柱を入れることにした。片目のお静が選ばれ、息子を武士に取り立てる約束で人柱となった。城のまわりに片目の蛇がおり、城の前の広場の隅にある井戸には、蛇が住むともいわれた。「堀の藻刈りに降るこの雨は、いとしお静の血の涙」と歌われ、長くこの物語を伝えている。敵が城に近づくと、どこからともなく霞がたちこめて、見る間に城をおし包んでしまうので、霞ヶ城と呼ぶようになった。堀にすむ大蛇が霞を吐くのだという。かつて柴田勝豊が信長のところへ行った留守中に、一揆の残党が丸岡城へ攻め込んできたので、勝豊はあわてて帰り、これを打ち払ったという話もあり、いかにも古城らしい伝説を秘めている。霞ヶ城とは豊原時代から呼ばれていたともいう。

引用:『増補改訂丸岡町史』

『増補改訂丸岡町史』の場合は、お静パターンで書かれています。

人柱がお静であり、その流れで霞が城の大蛇の説明がなされています。これもまたお静の蛇が霞が城の大蛇であるということにも捉えられそうです。

ただしこちらのお静の場合は、大蛇は井戸ではなく堀に住んでいるということになっています。

いずれにしても人柱の蛇と霞が城の大蛇は何らかの関係があるようにも思えます。

現地説明には関連性は特に言及されていませんでしたが、何かと蛇にゆかりのある城のようですね。もしかするとそれだけ蛇が多く住んでいたということなのかもしれません。

報告書に見る人柱

『重要文化財丸岡城天守修理工事報告書』には、「内部中央人柱の礎石は~」と書かれているので、報告書には中央の柱が人柱であるという認識のようです。

そのうえで、

本城の築城が難工事だったので失敗を重ね、三十八才になる女を生埋めにしてその上に中柱を建てたところ、その後は丸岡城が首尾よくでき上がったという説がある。しかし築城に際してこのような伝説や犠牲話は他の城にも多々ある。人柱の下、何か埋蔵物をと地中調査をするべく、人柱を中心として三本の柱下を発掘してみた(昭和二十八年余月二十四日)。地盤下十一尺まで掘り下げてみたが地表の表土と、それ以外は前にも述べた軟岩盤層で発掘困難を極めた硬さであり、地表にも変化は認められなかった。

要するに本天守の掘立柱の理由およびそれに伴う特異な構架法を形成した所以の究明は、現在では幾多の疑問を提供するものである。

引用:『重要文化財丸岡城天守修理工事報告書』

と書かれており、人柱の所在については特に何もなかったと捉えるべきなのでしょうか。

見方を変えれば、「人柱」という単語は出ているし、人柱の礎石も記載されているので、人柱はあってその周りに何か内科発掘したという風にも捉えられなくはないですが、そこが曖昧な書き方です。ただ、もし本当に人柱の棺や遺骨が見つかったのならばそのように書くでしょうし、それが書かれていないということは、やはり、人柱そのものは確認できなかったということなのか。

やはり先に見た、霊力で城を誇示するための伝説だったのでしょうか。

しかし、近年丸岡城は最古の城ではないということがわかり、現在使われている材質のほとんどは寛永年間に建てられたものとされています。つまり過去に改築されたのは間違いないでしょうし、その時に掘り起こされている可能性もなくはないのです。

いずれにしても人柱伝説が伝わっているのは確かですし、その石碑もあります。

報告書や町史単位の郷土資料にも載るほどの物であるならなおの事。

人柱は今も丸岡城を支えている

『重要文化財丸岡城天守修理工事報告書』にはこのように書かれています。

基礎工事

(中略)

五 礎石

高さ位置の基準として再用できるものは中央通りのいわゆる人柱の礎石のみであった。他には三個現存していたが、傾斜、移動を生じていたので正確とはいえなかった。この人柱の礎石を基準として、あらゆる基礎の基準とした。移動、傾斜したものはこれを一旦掘起して是正し、不足分は補足した。

引用:『重要文化財丸岡城天守修理工事報告書』

つまり地震後も完全な状態で形を保っていたのは人柱の礎石のみで、それは今もそのまま再利用されているということのようです。

人柱の礎石は時代の流れにも地震にも耐え、今も私たちに素晴らしい天守を見せつけてくれているのです。

人柱になったお静さん、そしてもう一つの人柱伝説にも冥福を祈ります。

人々を楽しませる時代の遺構である丸岡城は、その威厳と尊厳を感じる場所になっています。

参考文献

『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

『福井県の伝説 第1集』著者橋川禿 出版1972

『増補改訂丸岡町史』著者丸岡町史編纂委員会 出版1989.10

『重要文化財丸岡城天守修理工事報告書』著者丸岡城天守修理委員会 出版1965.3

現地説明

関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』

基本情報(アクセス)

| 最寄り駅 | 福井駅、丸岡駅又は芦原温泉駅からバスに乗り換え丸岡城バス停下車すぐ |

| 自動車 | 丸岡ICから4分 |

| 駐車場 | あり |

コメント