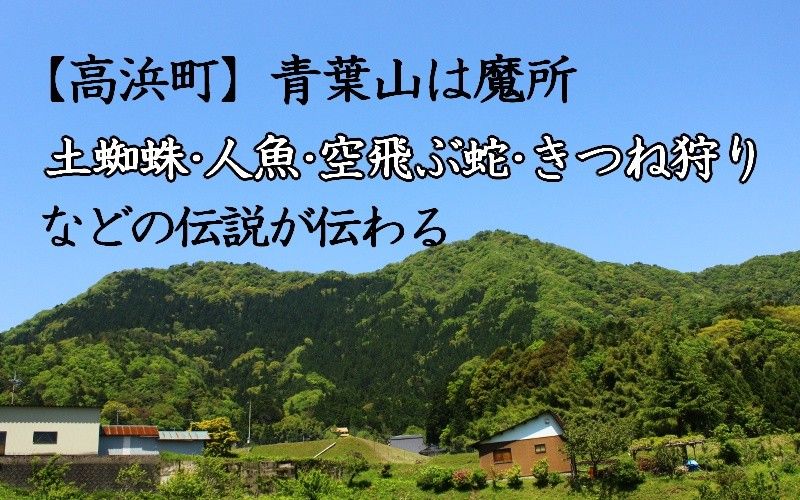

福井県高浜町と京都府松尾寺の間にある青葉山は、古来より「魔所」として畏れられており、奥の院は誰も登らなかったとされます。

山頂は2つ、西峰東峰それぞれに神社があり、奥の院とされます。そこは修験の山として開かれました。

今回は、その青葉山の伝説について見ていく記事になります。

青葉山登山の記事もあります。

土蜘蛛伝説

|

崇神天皇の御代、この山に土蜘蛛が住んでいて、その頭を陸耳(

参考:『福井県の伝説』『若狭高浜のむかしばなし』『越前若狭の伝説』 |

私たちが「土蜘蛛」というと、『土蜘蛛草紙』に出てくるような妖怪としての「土蜘蛛」を思い浮かべます。

しかし、ここに出てくる土蜘蛛「陸耳の御笠」はどうやら人のようです。

朝廷に従わなかった賊としての名前だとか。

伝説では「田畑を荒らし、物を盗む」という、まあなんとも普通に嫌なことをしている人たちという感じです。

それとの対比で、朝廷側は王が土地に降りた瞬間に「土地は轟々と音を立てて揺れだし光が差し」という神々しさです。こっちの方が特殊な存在に見えます。

あきらかに賊を蔑み、朝廷を称える形です。

時代的には、

- 崇神天皇は(いたとすれば)古墳時代初頭。

- 源頼光は平安時代中期。

らしいので、「妖怪土蜘蛛」とは時代も全然違いますね。

ちなみに陸耳の御笠は、青葉山を追われた後、大江山へ逃げているそうです。

大江山と言えば酒呑童子。

この青葉山の土蜘蛛伝説から大江山の鬼(賊)の伝説に繋がっていくのかもしれませんね。

音海村の人魚

|

御浅嶽(青葉山)は魔所であった。

宝永の頃(1704~1710)、

「奇妙なものがいるものだ」と、

ところがすぐに大風が吹き海が荒れ、これが17日も続き、

参考:『郷土誌青郷』『山々のルーツ』 |

人魚は襟から下が魚体という事で、よく知られるマーメイドとは違うようですね。

小浜の八尾比丘尼が食べたという人魚も頭だけが人間だったという事なので、それに近いような気がします。

そして、その祟りともいわれる大災害。

宝永に発生した地震と言えば宝永地震しか思い浮かびません。

東海南海沖震源、推定震度7。

間違いなく若狭も相当揺れたでしょう。

これの事なのでしょうか。

他の津波や大荒れの17日間を見てみましょう。

宝永地震は太平洋側。

日本海側で津波が起きる・・・ことはあるのでしょうが、調べても特に出てきません。

これ以外にも若狭の方で地震があったのかというのは、わかりません。余震や誘発があったとも否定できませんから。

では大荒れの天気の方はどうでしょう。

これ、香川県の『観音寺市誌』には宝永地震の1か月前に台風が来ていたという事が載っているようなのです。

参考リンク→「https://www.shikoku-saigai.com/archives/22564」

もしこれが関係しているとしたら、「大荒れの後に大地震」の順番で矛盾しません。

音海村の人魚の正体も気になりますが、この伝説は過去に起きた自然災害を伝え続けるための方法だったのかもしれません。

青海神社の空飛ぶ蛇

|

昔、青葉山の麓に大きな蛇が住んでいた。

里の人が山を越えようとするとき、必ずと言っていいほど、

「あの蛇さえいなければ、もっと安心して山を越えられるのに」

と、何度もその話でもちきりだった。ある一人の男が、

「いっそのこと蛇退治をしよう」

といった。里の人は、

「あんな大きな蛇をどうやって退治するのか。きっと祟りがある。

と、ぶつぶつささやき合った。するとまた別の男が、

「私も蛇退治に手を貸す」

と言い出したので、皆も賛成した。

数日間退治の準備をし、いよいよその日、長い刀、槍、鍬、

そのバラバラにされたものの、

一方、青海神社ではある日突然蛇のしっぽが飛んできた。

現在も7月1日に「夏越の祓」の神事と同時に「池さらえ。」

参考:『郷土誌青郷』 |

現在青海神社で「青海皇女が禊をされた井戸」として、看板も掲げられている「みそぎの井戸」。

そもそもこの井戸ができた発端が、この「空を飛んだ蛇」の伝説という話のようです。

あくまで伝説ではありますが、現在の見所の裏の歴史が垣間見えるというのは楽しいものです。

しかも、謎の蛇のしっぽって・・・。

なんだか不思議な伝説です。

皇子に憑いたきつね狩り

|

正月14日夜明けから翌日明け方まで、各村青年が宿に集まり、

その発端は、後醍醐天皇の皇子が都を逃れ、

参考:『越前若狭の伝説』 |

なんか・・・、狐さんもとばっちりうけて大変でしたね・・・。

いまや、狐には触れてはいけないというのが主流ですので、これも無くなったでしょうか。

伝説の山へ登る

さあ、このような不思議な伝説が多く伝わる魔所ですが、登ってみましょう。

いったいどのようなものなのか。

というわけで、次は登山の記事になります。

コメント