福井県大野市菖蒲池には狼伝説が残っています。

その内容は千疋狼(せんびきおおかみ)の典型で、全国に類似する伝説が残っていると言います。この地の孫右衛門伝説はその流れをくむものです。

伝説

孫右衛門

大野郡菖蒲池のほとりに、ある時おおかみの群が出て、日が暮れてからは人が通りが絶えた。ある僧が菖蒲池の孫右衛門の所に用があって行ったが、思いのほか早くおおかみが出て、行くことができなくなった。高い大きな木に上り一夜を明かすことにした。おおかみたちは木の下に集って、顔を上げて見守っていたが、一匹のおおかみが、「菖蒲池の孫右衛門のかかを呼んでこよう。」といった。他のおおかみが、「この儀もっともだ。」と答えて、行った。

ほどなく大きなおおかみが来て、つくづく見上げ、「おれを肩車に上げよ。」と命じた。さればとて、われもわれもとまたに首をさし入れ、しだいにもち上げた。僧のそば近くまで来たので、僧は体をちぢめ、心も消えるばかりであったが、さすがに小刀を抜き、先頭のおおかみの正面を突いたところ、同時にくずれ落ちて、みな帰った。

夜が明けてから、この僧が孫右衛門の所へ行ってみると、昨夜妻が死んだと騒ぎあっている。死体を見るに、大きなおおかみであった。この家の子孫は、このため背筋におおかみの毛がひしひしと生えている。

引用:『越前若狭の伝説』

先ほども書きましたが、「千疋狼(せんびきおおかみ)」という、一種の狼伝説の典型とされます。詳しくはウィキペディアに載っていますが、

- 襲われた人が木の上に上る

- 狼の頭を呼んでくる

- 狼が肩車して迫ってくる

- あと一歩届かず、人が反撃して追い払う

という形のようです。

この伝説の流れを汲み、この地を舞台にしたものとしたのでしょう。

ちなみに以前このサイトで紹介した「ばべんのばば」もこの千疋狼伝説の一種です。あちらは猫ですが、他地域でも猫の場所もあるようです。

大野の狼は、菖蒲池が舞台となっていますが、それ以外の情報が全くなく、明確な舞台はどこなのかわかりません。まさに全国にある伝説の一部であるということがわかります。

白山神社

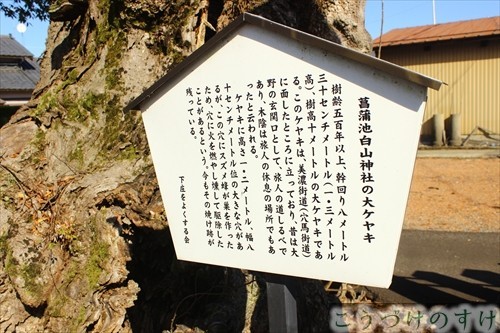

それでも菖蒲池でどこか聖地に近しい大きな木はないものかと探していると、白山神社の境内に大きな木がありました。

ここで千疋狼伝説に思いをはせることとしましょう。

祭神:伊弉册尊、須佐之男尊

享保二年創建『福井県神社誌』。

須佐之男尊は明治四十二年に合祀『御大典記念福井県神社誌』。

欅だそうです。旅人の道しるべ。休憩の場。

まさに伝説にもありそうな、その時代からあったであろう大木ということですね。

参考文献

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

『福井県神社誌』著者島津盛太郎 出版昭11

『御大典記念福井県神社誌』著者福井県神社庁 出版1994.9

コメント