福井県鯖江市の西山公園もとい長泉寺山の麓には中道院という、すりばちやいとで有名な寺があります。

そこはかつての玉林寺三十六坊の唯一の現存するお寺だとされています。

そしてその奥、長泉寺山の麓には奥の院の白山神社があったとされているのです。その白山神社跡は現在でも石碑が立っており見ることができます。

今回はそんな白山信仰の跡を見ていこうと思います。

玉林寺三十六坊

玉林寺の歴史

長泉寺三十六坊。

長泉寺という名は、後で名づけられたようですが、今の地名とわかりやすいこと、多くの資料で長泉寺という名で紹介されているという点で「長泉寺」と呼ぶことにしています。

元は「玉林寺」という名だったともいいます。

『鯖江郷土誌』は、中道院の当時の檀徒総代、河野茂兵衛の著「探古」を引用しています。ここにその一部を引用します。

北に走る北陸道は、長泉寺区の殆ど北端、中河道への分岐点を西に折れば、渓流に沿い、谷間に入れば、昔三十六坊の大門有りし跡なりと謂伝え、基石らしき岩石五六個を踏み越え、前進すること、尚二三町すれば、一小社の跡あり。是ぞ泰澄大師、一刀三礼、御自作の白山権現を安置し奉り、長泉寺区の氏神神社たりし白山神社なり。(俗に奥の院と称す。現今は故あって社を他に移転し、祭神は中道院に奉仕す)。該社は、泰澄大師、神融禅師の開基になる。三十六坊の守護にして、此の近傍より玉林寺を本坊として、順次、東方に、大門道を挟んで、北側に、恵親坊、深香坊、中道院、西泉坊、壬蔵坊。円教院、西心坊。南側に、角林坊、浄信坊、南泉坊、直心坊、矢泉坊、浄香坊、玉林坊、妙覚坊、林覚坊、泉玉坊、竜門坊、照西坊など三十六宇、軒を並べ、七堂伽藍、荘厳を極め、一山を「三嶺山玉林寺」と号したり。其れより凡そ七十年を経て、延暦七戌辰年、比叡山の草創なるにつき、延暦十三甲亥年、当山二代目の住僧堅永法師、伝教大師に、帰依し、天台宗比叡山の末寺となり、延暦二十辛巳年四月十二日、桓武天皇の依勅命、寺領二千五百石、御朱印等を賜り、勅願所となる。寺格は権大僧都大阿闍梨、六通法印、色衣鼻帽子等の儀、山門に於いて勅旨を以て免許ありたり。

引用:『鯖江郷土誌』

比叡山元三大師が北陸に来たとき、この勅願所である寺が衰退しているのを見かねて、再建した。貞元元年二月より十月までの九か月間滞在したという。その時にこの山と湖水が美しく、山を「霊地山」とし、境内の清水を見てその沈滞ない所を見て、寺を「長泉寺」に改称した。

参考:『鯖江郷土誌』

ということで、今の長泉寺になったのは、開基泰澄の時ではなく、中興元三大師の時であるということです。

泰澄大師→玉林寺

元三大師→長泉寺

ということです。

昔は大門跡もあったようですが、おそらく今の旧北陸道の交差点辺りにあったということなのですね。

長泉寺

長泉寺は天台宗に属し泰澄の開基で白山権現である。中古は寺領三千石餘、朝倉敏景二千石を寄進し、坊舎も三十二宇もあって盛であったが、天正二年六月十八日の一揆騒動の為に焼亡退転して、今は元三大師堂、七所清泉の一なる長泉寺池等が残っているだけである。元三大師は、頭痛其の他東部の疾を済ふ霊験があるといふので、諸人が之に帰依し、今も一月二十日、二月二日には参詣の人々は仏前で擂盆(すりばち)をかぶり其の上から点炙(やいと)して禁厭(まじない)することが盛である。

引用:『福井県の伝説』

養老二年(718)に山麓に白山姫神社を創建させ、その別当の寺として長泉寺が建てられたのだと伝える。近年まで境内に、「清泉」が湧いており、これを「長泉」といい、地名も山名もこれに由来する。貞元元年(978)に天台宗延暦寺末になる。朝倉時代には寺領千石、傘下の寺は三十二院になっており、大寺院だった。天正二年(1574)六月十八日、越前一向一揆が高まる折、山頂に城を構えた朝倉景健、景胤、その後柱田長俊を府中(武生)城主富田長繁が急襲した。城は完膚なきまでに破壊されたが、『越前国名蹟考』には「山上に櫓台・堀切・首塚など数ヶ所あり」とある。首塚は一向一揆と信長の戦いで捕虜になった一揆勢の首を刎ねそれを埋めたものという。近くの黒津川は、この時に殺戮された者たちの血で染まり「黒血川」になったところからきているともいう。城も寺も焼かれたが、江戸時代に数院が再興したが、いずれも再び荒廃していった。江戸時代中期には、上ノ坊の中道院と下ノ坊の円教院が復興したが、嘉永三年(1850)に中道院に併合された。明治維新では廃仏毀釈によって、奥の院白山神社に置かれていた十一面観音が中道院におろされた。

参考:『山々のルーツ』

長泉寺三十六坊が焼けてなくなったのは、織田と朝倉の戦いともされています。富田長繁は織田に下ったので、その時の戦なのかもしれません。『福井県神社誌』でも織田と朝倉の戦いで焼けたとしています。

池泉

(中略)

鏡の如き池泉有り。之を元三大師御手洗の池と言う。下の池は、周囲四十一間余にして、中に慶長八年二月十二日、松平秀康公の殺生禁断の制札提示場あり。上泉の周囲二十二間。中央に桓武天皇勅願の碑あり。上下二泉に挟まれて、尚一小泉あり。何れも、老樹鬱蒼として、天日を漏らさず。

(中略)

明治二十四年十月二十八日、岐阜県大垣市を中心に突発したる大地震に、池面一滴の水なく、何所にか瞬時にして、吸い込まれる。衆諸大いに驚き、狼狙近辺の桶盥等を借り集め、大いなる緋鯉を移し、、一時渇死を免れしめたり。茲に於いて、住職権大僧都大阿闍梨鈴木智禅和尚は、境内の庚神堂に籠り、一七日間、断食して、再び湧水あらん事を祈り、叉元三大師堂に於いては、祈祷護摩を供養し、村人は、不動明王に日参して祈りたれば、十余日にして、叉元の如く湧水ありたり。

引用:『鯖江郷土誌』

元々、飲み水でもあり、灌漑用の水でもあったため、町の人は必死になって祈ったということです。

ただその後、昭和二十三年の福井大地震の時には、水が白濁して、数日間は飲料水としては使えなかったと言います。それも数日で復活したようです。

不動妙音も現地に鎮座しています。

元三大師の石碑。泉の中にあります。

桓武天皇勅願所の石碑もしっかりと残っています。

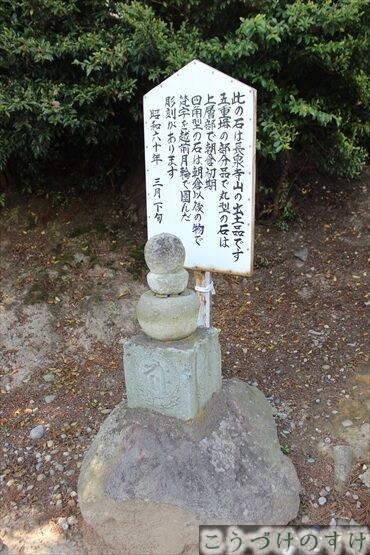

中道院に残る石塔

五重塔の部分品とのこと。長泉寺山から出土したという事です。

これは長泉寺三十六坊の時代のものではないでしょうか。朝倉書記という事はその時代のはずです。

中道院にはこのように、長泉寺時代のものを思わせる者も置かれており、長泉寺三十六坊唯一残る寺院の役割をしっかりと全うしています。

中道院

中道院は、慈覚大師作と伝う阿弥陀如来を本尊とする。

三百年余前以前は、山奥にあったが、寛永二十年癸未八月に現在地へ移転した。大正八年に堂宇の改修を行った。としています。

現地には、本尊の説明板もなされています。

本堂には木の断面が置かれています。

そしてしっかりと、「霊地山」と書かれています。元三大師が中興の時に名を改めた山号です。長泉寺三十六坊の流れを受け継いでいることがよくわかります。こうして、長泉寺の在りし日を想うことができるのです。

こちらは元三大師堂です。ここですりばちやいとをやるのだと思います。(来たことない)

個性的な狛犬が迎えてくれます。

元三大師堂の建築時代は不詳。

大師堂は崖に突き出ており、後ろには福武線の橋梁。

このように共演が見られます。

すりばちやいと

御夢想灸

比叡山延暦寺座主良源大阿闍梨(あじゃり)元三(がんざん)慈恵大師は、長泉寺において不動明王を本尊と定め、一千座の護摩を修められた。たまたま近郷に悪疫が大いに流行して、諸人が加護を請い、お祈りのため参詣する者が多かった。そこで大師は、斎戒して、悪疫撲滅の祈願を立てられた。そしてその修行した護摩炉をもって火焔を諸人にいただかせたところ、霊験があらたかであった。

その後天正の頃時の住職秀蓮法師が、大師の像を安置して供養したところ、ある夜大師が夢枕に立たれて、昔から伝来の加持の秘法を授けられた。よっていわゆるご夢想灸が復旧されて、毎年正月二十日と二月の二日に、この行事が続けられている。

引用:『越前若狭の伝説』

有名な「すりばちやいと」。

中道院はこれで今でも名を馳せているといっても過言ではないでしょう。

調べればいくらでも出てきます。

なのでここではあまり多くは語りません。

今では頭に聞くということで、学業や合格祈願にも結び付けられているようですが、元は悪疫退治の為であるということです。

長泉寺城

先ほどの歴史のところでも記しましたが、ここは一向一揆や朝倉の戦いが行われて来た古戦場でもあるのです。

首を刎ねられて、血が流れ、川が血に染まるほどの惨劇がこの辺りで起こっていた。そしてその首を埋めたところが、いま人々が集う西山公園のある長泉寺山なのだということです。

長泉寺城の伝説が残っています。

長泉寺城跡

長泉寺山の城ヶ峰には朝倉孫三郎景健、同三郎景胤が居城した跡がある。又長泉寺焼亡の際に敗兵が長泉寺から小黒町へ逃げたといふ逃げ穴も残っている。

引用:『福井県の伝説』

よくある逃げ穴の伝説です。

残っていると言ってもどこに残っているのか全く分からず。それでもそういった伝説が残るということはすなわち、激戦が起こっていた城であるということなのでしょう。

奥の院白山神社跡

口碑伝説

元正天皇の養老二年に泰澄が越知山を開き、白山を開いたが、白山は女人禁制且つ険しい地であるため、諸人の参詣は難しかった。そのとき、この地が平坦且つ霊地であったため、喜び、分身の白山妙理大菩薩(伊弉冊尊)を安置し西泉坊を造営、後に別当となり三十六坊となる。桓武天皇の勅願所となり、比叡山の慈慧大僧正北陸巡錫の時ここに留まり、地形が比叡山に似ているとし、樒を植樹、三十六坊を修造、滞在九か月にわたった。朝倉・信長や一揆の戦乱の時、焼亡したが、天正四年に別当住職が中道院と圓教院を再建、その時に白山神社も石祠で祀られた。寛永年間に社殿を再建するも規模は小さかった。天保十三年に朱塗りの大鳥居を建立(今のとは異なる)、安政年間に社殿を造営、明治維新の廃仏毀釈時に白山妙理大菩薩が中道院へ移された。

参考:『今立郡神社誌』

白山神社は、長泉寺の中道院の奥の院という位置ではなくなり、現在ではその場所から移転されたということです。

明治四十年五月二十五日に移転されたということですが、それについてはまた白山神社の記事で詳しく見ていきます。

それで、もう昔の場所の白山神社は跡形もなくなくなってしまったのか。と思ったら、たしかに跡形もないですが、実は「此処に白山神社があった」と示す石碑が建っている場所があるのです。

それがあるのは、まさに中道院のまっすぐ長泉寺への直線状。西山町の山麓の公園の奥にあります。

つい最近行ったら、この石碑が折れてしまっていました。

さてこの白山神社は、移転され今も残っていると言います。

次回は、長泉寺三十六坊にあったという現存する白山神社を見ていきます。

巨大寺院に思い馳せ

古くからの歴史を伝え、庶民の信仰を集めた長泉寺の中道院。

そしてその奥の院である白山神社。

長泉寺三十六坊も奥の院白山神社も、たしかにそこにあり、存在したことを、確実に今に伝えています。

長泉寺山と合わせ、信仰が集まる巨大寺院だったこの場所に、今でもその時代に思いをはせるだけのものが十分にそろっているのです。

参考文献

『鯖江郷土誌』出版鯖江町 出版1955

『山々のルーツ』著者上杉喜寿 出版1987.9

『福井県神社誌』著者島津盛太郎 出版昭11

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11

『今立郡神社誌』著者福井県神職会今立郡支部 出版1919.8

関連記事:西山公園と長泉寺山~山道のその先へ。つつじ咲き、俗世と異界の間【鯖江市】

関連記事:長泉寺に今も残る二つの白山神社~水落白山神社・長泉寺白山神社【鯖江市】

基本情報(アクセス)

| 最寄り駅 | 福井鉄道西山公園駅から徒歩7分 |

| 自動車 | 鯖江ICから6分 |

| 駐車場 | スペースまたは西山公園駐車場 |

コメント