福井県永平寺町旧松岡町五領ケ島地区領家に人柱伝説が伝わっています。

「堤の相撲」が行われていたようで、それは人柱になった人が相撲好きであったことに由来します。地蔵尊「人柱地蔵」が現地に安置されています。

現在は五領川ですが、かつては九頭竜川北岸であったため、暴れ川として何度も氾濫していたようです。

今回はこの人柱伝説を見ていきます。

人柱伝説

堤の相撲(領家)

兼定島から御陵橋を渡って少し行くと、九頭竜川北岸の堤に達する。その堤の直下に広場があって西の方に一小堂がある。この広場では盆の十六日に相撲が行われてきた。近年はニ三年ごとに行なわれる様である。ここの堤は九頭竜川の氾濫に度々切れて、これより西方の坂井郡の民は大層悩まされた。何とかして切れないようにしたいものであると考えた末、人柱を埋めることにしたが、誰も人柱になるものがなかった。或る日の治水工事のとき、偶々其処を一人の筬(おさ)売が通りかかったので、これを捕えて人柱とすることにした。筬売は「自分は相撲が好きだから埋められた後もここで相撲だけはしてほしい」と言って生きながら埋められたのであった。その後は、堤の切れることもなくなった。村人は堂を建てて筬売の冥福を祈ると共に毎年堤の相撲を催して来たのである。

引用:『福井県の伝説』

『越前若狭の伝説』も同様

堤の相撲

この辺りは昔から、大雨のたびに堤が切れ、村人はたいそう困っていた。

そこで頑丈な堤にするため、人柱をたてる事にしたが、人柱になる者などどこにもいなかった。

しばらくしたある日、一人の相撲取りが堤を通った。村人みんなで必死になって人柱になってほしいと頼むと「わしは相撲が大好きだから、これから毎年ここで相撲をしてください」と言って、人柱になるのを承諾してくれた。よくよく見るとその人は村の若者であった。

その後、堤が切れることはなくなった。村人は人柱になった若者に感謝してお堂を建て、お盆には約束通り盛大に相撲をするようになった。

※他に筬売りや尼さんが人柱になったという話もあります。

引用:『現地説明版』

郷土資料の伝説と現地説明版の伝説では人柱になった人が違うようです。

現地説明版には他にも説があるとのことを載せており、これ伝説の醍醐味と言っても良いものとなっています。

ただ今回は人柱伝説。楽しむというよりかはお会いしに行く、伺わせていただくといったような、慎ましく訪問したいと思います。

現地に伝わる人柱

「九頭竜川北岸の堤」とありますが、現在は「五領川」となっています。

昔はどうだったかというと、このあたり、九頭竜川が二股に分かれており、その中州に村があるといったような様相だったのです。それで二股に分かれた九頭竜川の北側の北岸にあたる領家集落の堤防にこのような伝説が残っているということなのでしょう。現在は福井県立大学が近くにあり、周辺は開発されています。

五領川の領家側の堤防の上、道路沿いに人柱地蔵が今でも祀られています。

「人柱地蔵」をしっかり彫られています。そして花も手向けられています。

地蔵の祠の側面にも由来が書かれていました。

由来

往年数次の水害に依り住民の不安極に達せし折亦々一七八九年(寛政元年)六月の堤防決壊は甚だしく領家の多くの田畑を流失す

時盆の十六日此の地に相撲好きの人柱を埋む村人堂を建て故人の冥福を祈り毎年相撲を催したと伝ふ

昭和五十一年四月再建

領家区

人柱が起こった年代がここから読み取れました。

- 1789年(寛政元年)六月の決壊以降の盆16日。1789年(寛政元年)の盆か。

そして人柱になった人が相撲好きであったということは、郷土資料にも現地説明版にも一致します。この「相撲好きな人」ということだけは間違いない。全体を見るとそれがよくわかります。

人柱になった人にも、好きなことがあり、人として生きていた。現代人と同じです。そんな普通の人が、こうして人柱になっていたのですね。

現在でも大切に伝わる伝説

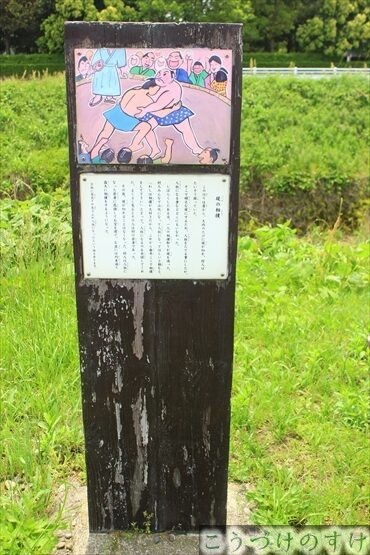

この地に来て、印象に残ったのは絵が描いてあることでした。

相撲の絵。これは人柱の為に相撲の祭りを催している様子でしょうか。

そして地蔵堂も昭和になっても再建され、説明版もイラスト付きで話を伝えています。

河川が整備され、昔の九頭竜川ではなくなり、周辺も開発整備され、環境も地形も大きく変わった事でしょう。

しかしそれでもこうして大事に残し、伝えてくれているということは、とても価値があり、ありがたいことです。

人柱という犠牲の伝説を後世に伝え、感謝するという心は、こうして受け継がれていくのです。

参考文献

『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11

『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970

現地説明

関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』

基本情報(アクセス)

| 自動車 | 福井北ICから9分 |

| 駐車場 | なし |

コメント