史跡や伝承伝説を見ていく中で、関連してくる有名な歴史や歴史上の人物などの話が出てきて、伝承伝説の元になった史実もあります。

古墳時代から南北朝、戦国時代、江戸時代までの有名な偉人や武将、城跡の歴史はもちろん、集落史や戦災史、町がたどった庶民の歴史などの近世近代も取り上げます。

越前市

越前市 飴買い幽霊(子育て幽霊)伝説と通幻寂霊禅師【福井県越前市】

福井県越前市武生深草に飴買い幽霊で有名な通幻寂霊禅師の伝説が伝わっています。その伝説が伝わるのは、龍泉寺と言うお寺です。龍泉寺には通幻禅師のお墓もあります。全国に伝説は存在し、島根県や京都が最近は有名でもあるようですが、福井県越前市にもこの伝説があるのです。

鯖江市

鯖江市 琵琶山・丸山と大池の名残~琵琶山霊場と鯖江36連隊練兵場【鯖江市】

福井県鯖江市に琵琶山という岩山が存在しています。ここにはかつて、二つの山と森があり、そして大池があって自然豊かな場所だったようです。その後、鯖江36連隊の練兵場となり、周辺も大きく開発され、琵琶山周辺は訓練場となりました。戦争が終わると、山の殆どは切り崩されて、眼鏡製造団地となり、今では住宅ある土地となっています。ただ琵琶山は霊場として残り、周辺は起伏がわずかに残るなど、当時の面影を感じられる様子となっています。

高浜町

高浜町 小浦八兵衛狐の伝説とお竹狐~城山に棲みつく二匹の狐と三の丸稲荷【高浜町】

福井県高浜町の城山は、明鏡洞などの景勝地であり、展望公園などがあり、観光化もされています。そんな城山には古くから小浦八兵衛という狐が住みついていたといい、逸見氏の時代からの狐と言います。また別で、お竹狐と言う狐もいて、この狐は恐ろしいほど美しい女性に化けていたのだといいます。今回はこの二匹の狐の伝説を記録し、この伝説を感じられる、城山にある三の丸稲荷へと足を運びます。

鯖江市

鯖江市 長泉寺に今も残る二つの白山神社~水落白山神社・長泉寺白山神社【鯖江市】

福井県鯖江市にかつてあった長泉寺三十六坊。そこには白山信仰があり白山神社があったというが、周辺には現在でもその名残とされる白山神社が残されています。一つは長泉寺山内にある水落白山神社。一つは長泉寺の家々の中にある長泉寺白山神社。この二つの白山神社は、かつての長泉寺白山信仰の息吹を感じる神社となっています。

鯖江市

鯖江市 長泉寺三十六坊唯一残る中道院と奥の院白山神社【鯖江市】

福井県鯖江市の西山公園もとい長泉寺山の麓には中道院という、すりばちやいとで有名な寺があります。そこはかつての玉林寺三十六坊の唯一の現存するお寺だとされています。そしてその奥、長泉寺山の麓には奥の院の白山神社があったとされているのです。その白山神社跡は現在でも石碑が立っており見ることができます。今回はそんな白山信仰の跡を見ていこうと思います。

坂井市

坂井市 おはる狐(お春狐)はどこにいる~名が載る石碑とお社の位置特定【坂井市三国】

福井県坂井市三国町の灌頂寺跡。今の新保と山岸のあたりに伝わるおはる狐の伝説。現地の開田記念碑にその名が刻まれているということを知り、さらに昔はお社があったという事も知り、私は再調査することにしました。このおはる狐伝説を残すために、いずれおはる狐に会うために、私はここに調査結果を記します。

鯖江市

鯖江市 西山公園と長泉寺山~山道のその先へ。つつじ咲き、俗世と異界の間【鯖江市】

福井県鯖江市を代表する名所、西山公園。ここは長泉寺山ともいい、祭りも盛んにおこなわれているこの公園ですが、この山は信仰の山でもあります。石像が並んでいたり、古墳があったり、仏像が並んでいたりする所もあります。今でも北側は山道や信仰の空気が漂う空間となっています。今回はそんな俗世と異界の間にあるような西山公園、長泉寺山を散策します。

永平寺町

永平寺町 比丘尼塚と元覚堤~九頭竜川の堤防に立てられた人柱伝説【永平寺町】

福井県永平寺町旧松岡町に比丘尼塚という人柱伝説がある。それは結城秀康時代に本多富正が主導で九頭竜川岸に築いた元覚堤関係の伝説で、この堤を作る際に何度も崩れたため人柱を立てなのだという。藤島地区中ノ郷との境界付近にあったもので、今回はその伝説と現地の様子をここに書き記す。

福井市

福井市 九十九橋の人柱伝説と人柱の柱・礎石から幽霊の言い伝えまで【福井市】

福井県福井市に九十九橋という橋がある。かつて半木半石でかかっており、柴田勝家の亡霊伝説もあり心霊スポットとの噂も現代まで伝わる。さらにもう一つ幽霊の話がある。それがこの九十九橋に伝わる人柱の霊ともされる。実際に柴田神社や安養寺、西光寺で人柱の柱や礎石であったとされる遺構を見て行く。

小浜市

小浜市 小浜城の人柱伝説と組屋地蔵~京極氏・酒井氏の城跡と組屋六郎左衛門【小浜市】

福井県小浜市に小浜城がある。そこにはかつて人柱が立てられたという伝説があり、今でもその人柱の地蔵が城に祀られている。今回は城跡、天守、石垣と共に、人柱伝説そして組屋六郎左衛門と組屋家について探っていく。

坂井市

坂井市 丸岡城の人柱伝説「お静」片目の蛇と白鯰の祟り【坂井市】

濠の藻苅に降るこの雨はいとしお静の血の涙。福井県坂井市丸岡町の丸岡城には人柱お静の話が伝わっている。お静の祠も残っている。お静の物語は後に祟りや幽霊伝説にもなり、それが心霊として現代まで伝わっているものと思われる。お静伝説には二つのパターンがある。今回はその伝説とともにお静の話の続きである、白鯰の話も見ていく。また全く別の人柱伝説も紹介する。

あわら市

あわら市 畝畦寺の御開帳の記録と創建の伝説~泰澄・龍神【あわら市】

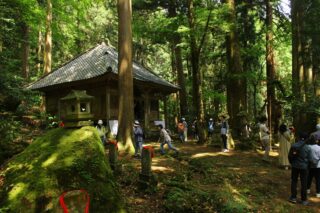

福井県あわら市金津の廃村宇根にある畝畦寺で20年に一度の御開帳が行われた。読み方は「うねでら」。この寺は泰澄大師が開いたとされ、その由緒は竜神伝説・白山信仰に関わってくるものである。境内には六社神社もあり白山神が祀られている。寺の本尊は銅造千手観音像。神が持ってきたといわれる像である。境内の様子含め記録する。

福井市

福井市 越前朝倉氏の仕置き場(処刑場)と石碑の由来【福井市】

福井県福井市東郷地区に朝倉時代の御仕置場、いわゆる刑場があったのだという。今は石地蔵と南無阿弥陀仏、南無妙法蓮華経の碑があるという。それぞれの碑の由来もあるが、その場所には火の玉が出るとか言う妖怪の言い伝えも伝えられていたという。今回はその刑場跡を訪問し、現在の様子を届ける。

福井市

福井市 朝日山不動寺の由緒・伝説と境内~人々を救う不動明王【福井県福井市】

福井県福井市木田地区の足羽山麓から少し上がった辺りに不動寺がある。福井の災いを封じるために始まり、眼病治癒の伝説へ続き、現在は節分の豆まきや厄除けの御祈祷などで有名であり、強力な厄除け招福、当病平癒などの徳がある。今回はその不動寺の境内と伝説を取り上げ、福井市を代表する不動寺の様子をお届けする。

おおい町

おおい町 宝楽寺(法楽寺)の飛び梅伝説~菅原道真が上陸し住んだ土地【おおい町】

福井県おおい町大島の河村地区に宝楽寺(または法楽寺)という寺がある。そこには菅原道真手植えの紅梅ともされる飛び梅(飛梅)がある。この梅は飛んできたという伝説もあり、菅原道真に関する伝説に近しいものを感じさせる。観音堂があり本尊は行基菩薩作ともされる。近くにはクロガネモチの大木もあり、古くからの聖地であることがわかる。今回はこの伝説の地を紹介する。

小浜市

小浜市 大神宮船留岩の伝説~小浜の町の奥にある伊勢の神秘の言い伝え【小浜市】

福井県小浜市青井。ここに大神宮船留の岩と書かれた看板とともに、小浜線の本近くに大岩があります。またの名を「産石」。この伝説は、このあたりが大昔海であったことを伝える伝説でもあります。今回はそんな大昔から伝わる伝説と、それを感じることのできる自然の遺物を紹介します。