福井県やその周辺に伝わる伝承伝説や言い伝え、昔話、逸話、民話などを取り上げます。

有名な伝説以外にも、村々には天狗や河童などの妖怪伝説から神社や寺の信仰に関わる伝説、怖い伝説まで存在します。

越前市

越前市 飴買い幽霊(子育て幽霊)伝説と通幻寂霊禅師【福井県越前市】

福井県越前市武生深草に飴買い幽霊で有名な通幻寂霊禅師の伝説が伝わっています。その伝説が伝わるのは、龍泉寺と言うお寺です。龍泉寺には通幻禅師のお墓もあります。全国に伝説は存在し、島根県や京都が最近は有名でもあるようですが、福井県越前市にもこの伝説があるのです。

高浜町

高浜町 小浦八兵衛狐の伝説とお竹狐~城山に棲みつく二匹の狐と三の丸稲荷【高浜町】

福井県高浜町の城山は、明鏡洞などの景勝地であり、展望公園などがあり、観光化もされています。そんな城山には古くから小浦八兵衛という狐が住みついていたといい、逸見氏の時代からの狐と言います。また別で、お竹狐と言う狐もいて、この狐は恐ろしいほど美しい女性に化けていたのだといいます。今回はこの二匹の狐の伝説を記録し、この伝説を感じられる、城山にある三の丸稲荷へと足を運びます。

鯖江市

鯖江市 長泉寺に今も残る二つの白山神社~水落白山神社・長泉寺白山神社【鯖江市】

福井県鯖江市にかつてあった長泉寺三十六坊。そこには白山信仰があり白山神社があったというが、周辺には現在でもその名残とされる白山神社が残されています。一つは長泉寺山内にある水落白山神社。一つは長泉寺の家々の中にある長泉寺白山神社。この二つの白山神社は、かつての長泉寺白山信仰の息吹を感じる神社となっています。

坂井市

坂井市 おはる狐(お春狐)はどこにいる~名が載る石碑とお社の位置特定【坂井市三国】

福井県坂井市三国町の灌頂寺跡。今の新保と山岸のあたりに伝わるおはる狐の伝説。現地の開田記念碑にその名が刻まれているということを知り、さらに昔はお社があったという事も知り、私は再調査することにしました。このおはる狐伝説を残すために、いずれおはる狐に会うために、私はここに調査結果を記します。

大野市

大野市 菖蒲池の千疋狼伝説と白山神社【福井県大野市】

福井県大野市菖蒲池には狼伝説が残っています。その内容は千疋狼(せんびきおおかみ)の典型で、全国に類似する伝説が残っていると言います。この地の孫右衛門伝説はその流れをくむものです。

大野市

大野市 釣鐘岩の伝説~富田にある噴火跡の大岩群~【福井県大野市】

福井県大野市の富田、阪谷地区には周辺の山が噴火や山体崩壊を起こして飛んできたとされる巨岩巨石が散乱しています。今回取り上げる釣鐘岩もその一つです。経ヶ岳の噴火によって散らばった大岩はいくつもあり、有名なのは山伏岩です。釣鐘岩はそれと同類の巨岩になります。

季節もの・特集・まとめ

季節もの・特集・まとめ 福井県の人柱伝説まとめ

福井県には人柱伝説はいくつも存在しています。丸岡城や九十九橋など有名な伝説から、集落に伝わる人柱伝説まで存在します。当サイトで紹介した人柱伝説はすべて、何らかの形で現地にその話を伝えるものが残っています。今回はそんな中から当サイトが取り上げた人柱伝説をまとめます。

敦賀市

敦賀市 今橋の人柱伝説~真禅寺に安置されている人柱【敦賀市】

福井県敦賀市に伝わる人柱伝説。これはとても人道的で穏やかな優しい人柱伝説である。そしてその人柱は現在も目にすることが出来る。人柱を見ることが出来るのはなかなかあるものではない。人柱の舞台となった今橋の現在と、今に伝わる人柱を安置する真禅寺を訪問する。

福井市

福井市 能登塩橋の人柱~上東郷に残る伝説と現在の石碑石仏【福井市】

福井県福井市東郷地区上東郷に人柱伝説が伝わっている。かつては火の玉が出たという話もあったようだ。現在では位置が少しずれているが、石仏や石碑が伝わっており、現地に祀られている。人柱伝説の中でも庶民の中の話になり、人柱のリアルな状況を書いているようにも思える。郷土史や現地の様子を見ながら紹介していく。

永平寺町

永平寺町 松岡領家内の堤の相撲と人柱~相撲好きと遺言で続く伝統【永平寺町】

福井県永平寺町旧松岡町五領ケ島地区領家に人柱伝説が伝わっている。「堤の相撲」が行われていたようで、それは人柱になった人が相撲好きであったことに由来する。地蔵尊「人柱地蔵」が現地に安置されている。現在は五領川であるが、かつては九頭竜川北岸であったため、暴れ川として何度も氾濫していたようだ。

福井市

福井市 人橋地蔵と唯宝寺の人柱伝説~金丸長者の森田石盛の人柱【福井市】

福井県福井市旧森田町石盛に人橋地蔵という地蔵があり、また今立の定友に唯宝寺がある。これはかつて金丸長者という人柱伝説のあった名残であるという。旅の僧と石丸という子どもが人柱になったという。石丸は悲運の子供であった。人橋地蔵は現地に残り、今もその伝説を伝えている。今回はその伝説について見ていく。

永平寺町

永平寺町 比丘尼塚と元覚堤~九頭竜川の堤防に立てられた人柱伝説【永平寺町】

福井県永平寺町旧松岡町に比丘尼塚という人柱伝説がある。それは結城秀康時代に本多富正が主導で九頭竜川岸に築いた元覚堤関係の伝説で、この堤を作る際に何度も崩れたため人柱を立てなのだという。藤島地区中ノ郷との境界付近にあったもので、今回はその伝説と現地の様子をここに書き記す。

福井市

福井市 九十九橋の人柱伝説と人柱の柱・礎石から幽霊の言い伝えまで【福井市】

福井県福井市に九十九橋という橋がある。かつて半木半石でかかっており、柴田勝家の亡霊伝説もあり心霊スポットとの噂も現代まで伝わる。さらにもう一つ幽霊の話がある。それがこの九十九橋に伝わる人柱の霊ともされる。実際に柴田神社や安養寺、西光寺で人柱の柱や礎石であったとされる遺構を見て行く。

小浜市

小浜市 小浜城の人柱伝説と組屋地蔵~京極氏・酒井氏の城跡と組屋六郎左衛門【小浜市】

福井県小浜市に小浜城がある。そこにはかつて人柱が立てられたという伝説があり、今でもその人柱の地蔵が城に祀られている。今回は城跡、天守、石垣と共に、人柱伝説そして組屋六郎左衛門と組屋家について探っていく。

坂井市

坂井市 丸岡城の人柱伝説「お静」片目の蛇と白鯰の祟り【坂井市】

濠の藻苅に降るこの雨はいとしお静の血の涙。福井県坂井市丸岡町の丸岡城には人柱お静の話が伝わっている。お静の祠も残っている。お静の物語は後に祟りや幽霊伝説にもなり、それが心霊として現代まで伝わっているものと思われる。お静伝説には二つのパターンがある。今回はその伝説とともにお静の話の続きである、白鯰の話も見ていく。また全く別の人柱伝説も紹介する。

あわら市

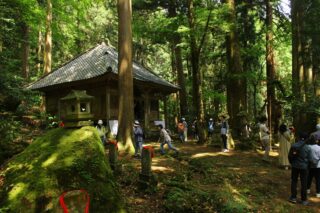

あわら市 畝畦寺の御開帳の記録と創建の伝説~泰澄・龍神【あわら市】

福井県あわら市金津の廃村宇根にある畝畦寺で20年に一度の御開帳が行われた。読み方は「うねでら」。この寺は泰澄大師が開いたとされ、その由緒は竜神伝説・白山信仰に関わってくるものである。境内には六社神社もあり白山神が祀られている。寺の本尊は銅造千手観音像。神が持ってきたといわれる像である。境内の様子含め記録する。